昨夕からの雨のあと、雪が少し降りました。

山は朝日に輝いてうっとりするような輝きです。

学校の周りはさほど積もらずに済みました。

桜の木も、ほどよく剪定をしたため、枝折れもありませんでした。

校庭はうっすらと雪化粧した程度です。

これなら不審者対応訓練も大丈夫です。

凍結していた階段も塩カルを撒くと、パチパチと音を立てて溶けました。

子供たちも元気に登校開始です。

昨夕からの雨のあと、雪が少し降りました。

山は朝日に輝いてうっとりするような輝きです。

学校の周りはさほど積もらずに済みました。

桜の木も、ほどよく剪定をしたため、枝折れもありませんでした。

校庭はうっすらと雪化粧した程度です。

これなら不審者対応訓練も大丈夫です。

凍結していた階段も塩カルを撒くと、パチパチと音を立てて溶けました。

子供たちも元気に登校開始です。

今日で1月も終わりです。

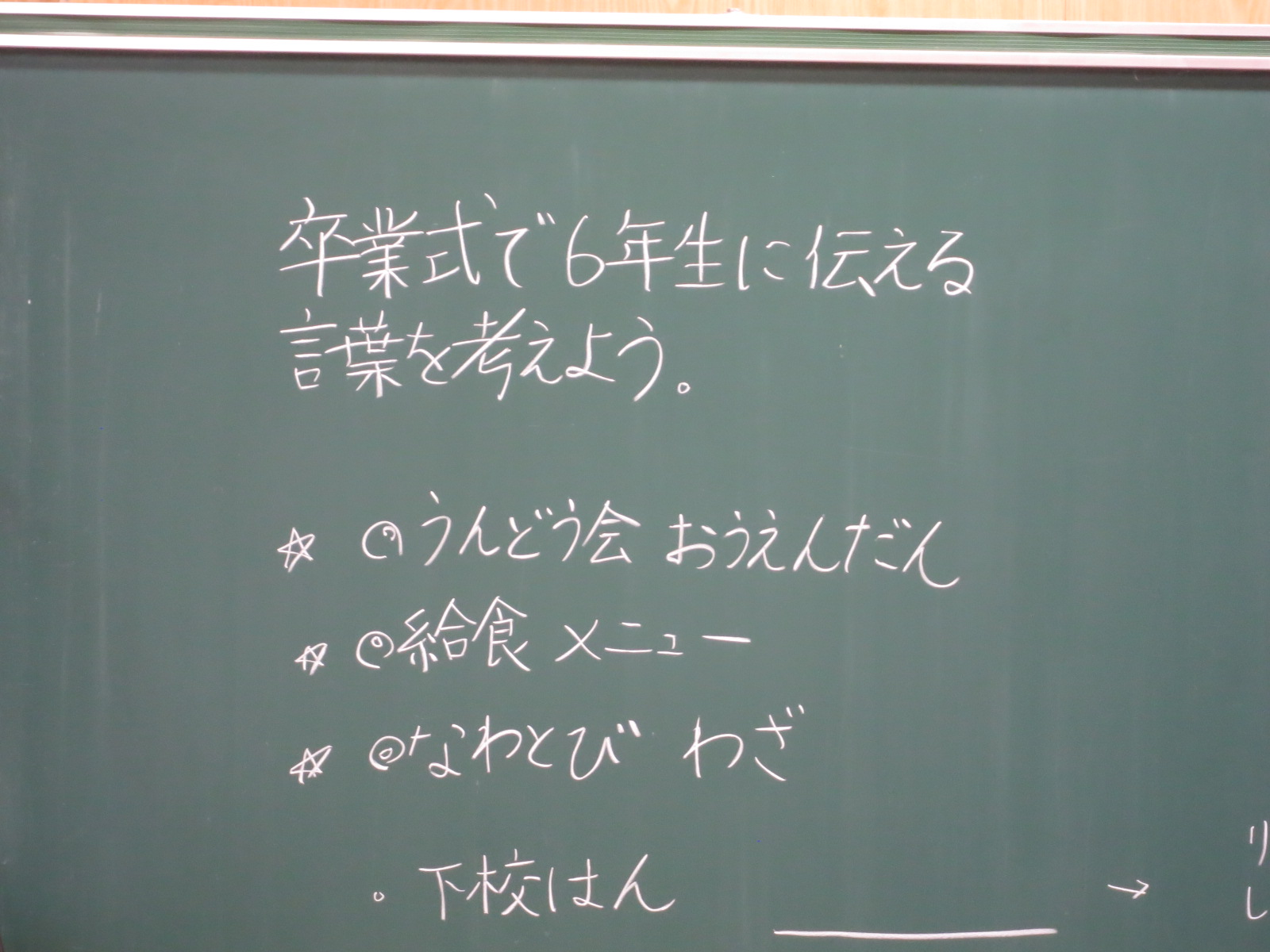

卒業式までも1ヶ月半といったところです。

本校は、全学級が参加します。

それぞれが思いを込めた呼び掛けを考えています。

6年生にお世話になったことがたくさんありました。

振り返ることで、改めてその存在の大きさが分かりますね。

呼びかけの言葉は、自分たちの思いを込めて作ります。

全員がそれを伝えることができます。

1日1日を大切にして、ゴールに向かって進んでいきます。

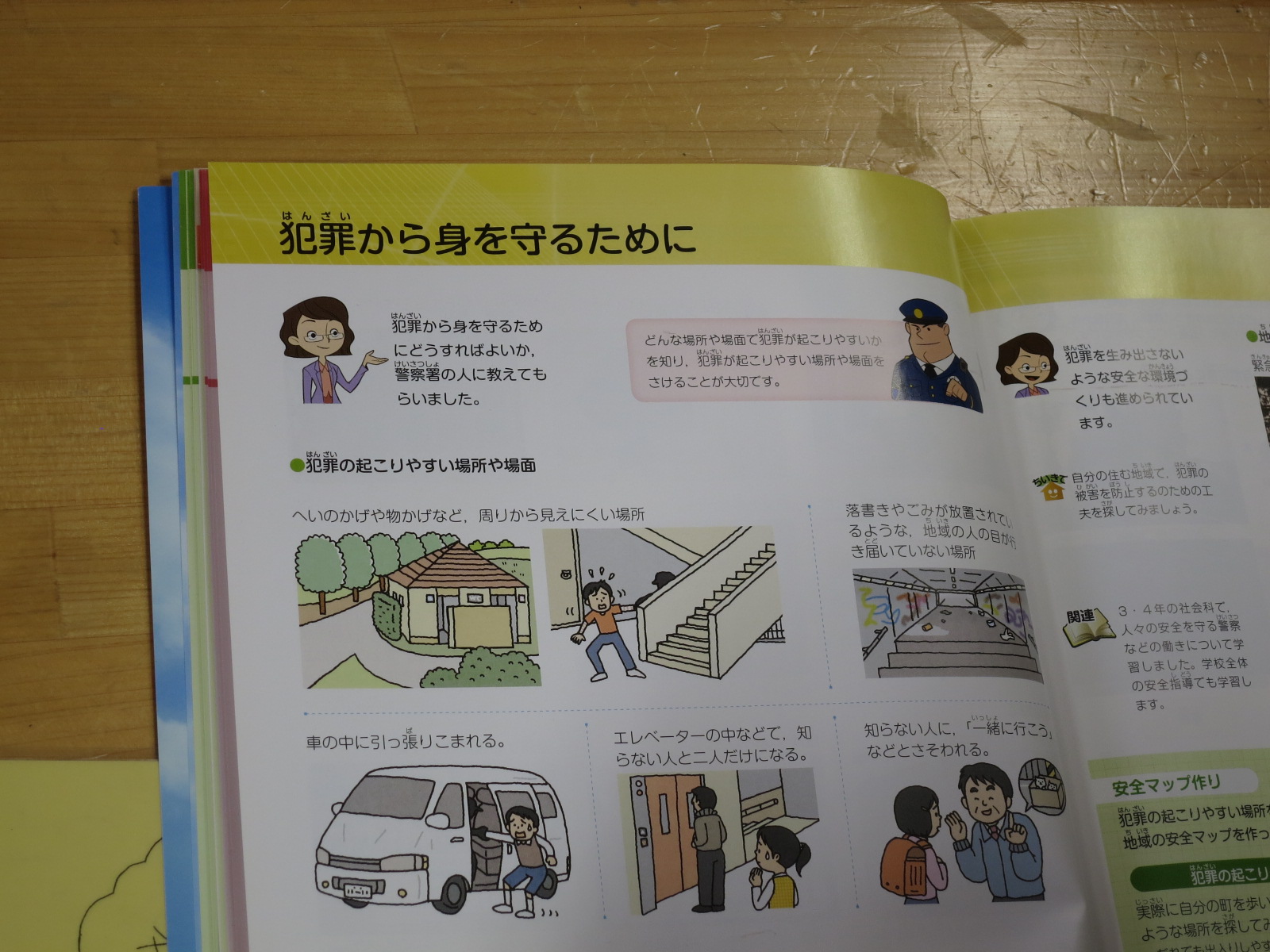

明日は、不審者対応訓練を実施します。

それに向けて安全指導も各学級で行いました。

犯罪に巻き込まれないことが一番です。

そのためにも、しっかりと対応できる準備をしておくことが重要です。

お家でも、ぜひ話題にしてみてください。

今晩から雪予報も出ています。

登下校の安全についても、ご協力をよろしくお願いいたします。

1月も残すところ、2日のみとなりました。

昨年ほどではないですが、寒さもいよいよ厳しさをましてきました。

それでも、本校の子供たちは、寒さにも負けず元気です!

4年生は、外体育で竹馬と一輪車に挑戦中。

竹馬はずいぶん上手になりました。

今日は一輪車をがんばりました。

中休みは、なわとび練習を全校で取り組んでいます。

長縄に短縄と、それぞれにチャレンジしています。

二重跳びやはやぶさ飛びもずいぶんできるようになりました。

1,2年生は、凧揚げです。

自分たちが作った凧が揚がるのは、なんともうれしいですね。

皆、どんどんうまくなりました。

見てください、この揚がり具合。

全員、空高く揚がりました。

寒さも忘れて、夢中で取り組んでいました。

今日も元気いっぱいです。

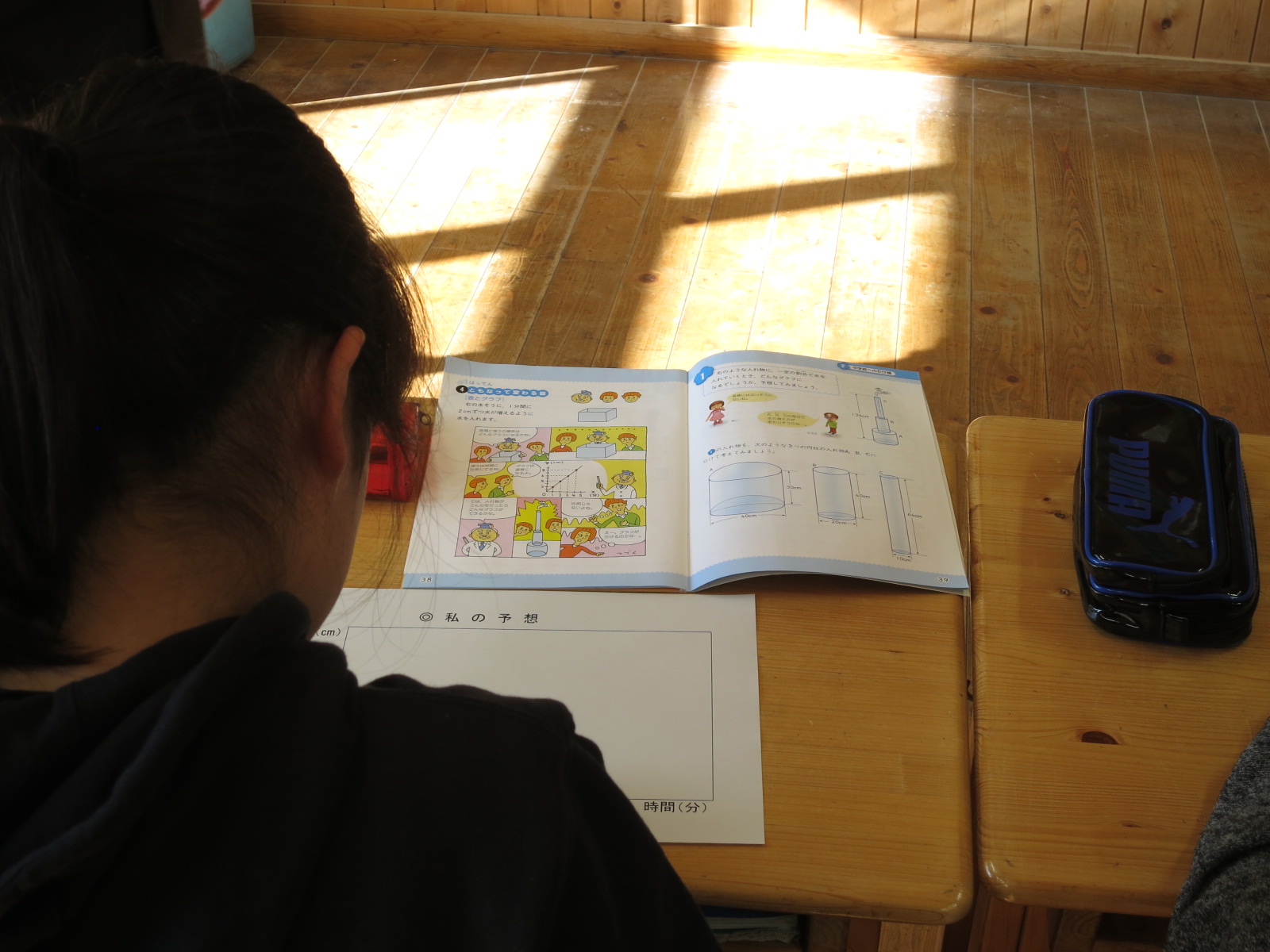

本校は、檜原学園として日常的に中学校の先生が指導に関わっています。

今回は、数学科の先生による授業です。

6年生が中学校の先生に教わることは、中1ギャップの解消にも大変に効果的です。

一人一人が予想を立てながら、楽しく考えることができました。

6年生が、卒業前の奉仕活動を実施しました。

校庭周り外壁の汚れ落としに取り組みました。

6年間の思いを込めて、一生懸命きれいにしてくれました。

嬉しい姿です。