令和5年度 校内研究

研究主題「自分の考えをもち、表現できる児童の育成」

副主題「『持続可能な社会へ』~子供とつくるまちづくり~」

柱としてきた内容 ①奥多摩の環境を生かした教材開発

②奥多摩ならではの地域人材の活用

教科 生活・総合

令和4年度 校内研究

研究主題「自分の考えをもち、表現できる児童の育成」

教科・領域と副主題

低:体 育 「話形の提示を工夫して」

中:算 数 「基礎的・基本的な学力(知識・技能)の定着を目指して」

高:SDGs「持続可能な社会に向けて自分たちにできることを」

「低・中・高」学年分科会の中で、子どもの発達段階と望まれる成長の姿、そして課題を再度見つめ直しました。その上にこれらの副主題を設定し、各教科や領域から手立てを講じ具現化を図っていきます。

今年度もペアを編成しての授業実践と参観を行い、設定した教科・領域以外からも研究を積み上げていき、多面的に主題の達成を目指します。

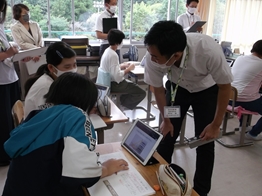

授業実践・活動の様子

5学年 音楽科

【実践の概要】

以前から古里地区の様々な伝統芸能に触れてきた経験を素地に、本題材を設定しました。

篠笛の演奏を通じて自分たちの住む町の魅力を発信し、持続可能な社会の実現(SDGs)について考えを深めていきます。

日本の音楽に親しもう

【学習活動の手立て】

・小丹波のお囃子に触れる場の設定

・町内放送等による外部に向けての音楽発信

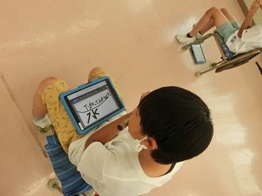

・タブレットによる各自の思いとその旋律の可視化

3学年 算数科

【実践の概要】

学習の基礎・基本の定着を目指して、授業研究を進めてきました。中にはかけ算九九に苦手意識をもつ子もいますが、「分かる・できる」場面をたくさん設定し、手遊びなども盛り込むことで意欲と学力の向上を図りました。

かけ算の筆算

【学習活動の手立て】

・毎時間の計算タイム(九九暗唱や手遊び)

・自力解決の時間の確保

・タブレットの活用や小集団による活発な意見交流

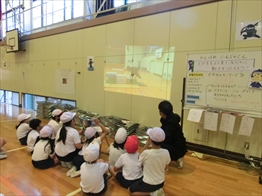

2学年 体育

【実践の概要】

忍者になりきって様々な動きに取り組むことで、より主体的に運動に臨むことができるようにしました。また自分の動きのアイデア等を進んで伝え合えるように簡単な言葉(オノマトペ等)を用いて伝え合う活動を設定しました。

がんばれ!にんじゃくん!!

【活動の手立て】

・オノマトペの活用

・場の設定の工夫(〇〇修行の場など)

・「踏み切り」「着手」「着地」などへの意図的な価値付け

令和3年度 校内研究

研究主題「自分の考えをもち、表現できる児童の育成」

副主題 低:整理の仕方を工夫して

中:整理の仕方・表現したくなる場を工夫して

高:整理の仕方・可視化を工夫して

今年度は「低・中・高」分科会を編成し、それぞれの子どもの発達段階に即して研究教科と副主題を設定しました。一昨年度と昨年度に積み上げてきた成果を基に、各教科の特性と児童の実態を踏まえて研究主題の達成を目指します。

授業実践・活動の様子

2学年 体育

【実践の概要】

児童の思いを生かし多様なつぶやきを引き出すために、教師はファシリテーターとしての役割を意識し授業を展開しました。子どもたちは「次は〇〇をしてみたい」と、場づくりや運動に主体的に取り組んでいました。

マットパーク in 古里

【学習活動の手立て】

・掲示物や写真、動画での多様な動きの共有

・2色シールや吹き出しによる要点の視覚化

・児童の発想を生かした運動の場づくり

3学年 国語科

【実践の概要】

物語中に登場する鍵に対して自分なりの名前をつけるという活動を設定し、子どもたちがより関心を寄せられるようにしました。また短冊や気持ちマークを活用し、友達の考えと比べながら主人公の気持ちの変容を考えました。

まいごのかぎ

【活動の手立て】

・書いて消せるホワイトボード短冊の活用

・重要語句の模造紙への掲示や整理

・傍線や丸囲みによる読み取る視点の明確化

5学年 算数科

【実践の概要】

問題文から何を求めるのか、考えを整理しながら数直線に表したりホワイトボードを用いて考えを分類したりするようにしました。また、自力解決したことについて交流する場を設定し、考えを深められるようにしました。

小数の倍

【活動の手立て】

・「めあて」と「まとめ」の構造化

・数直線や立式による考えの可視化

・ホワイトボードによる考えの整理と交流

4学年 国語科

【実践の概要】

用意された数種のノンフィクションの本によるグループを編成することで、考え方を共有したり感じ方の違いを実感したりできるようにしました。意見交流を経て図書室に置くポップを制作し、本の魅力を全校に伝えます。

事実にもとづいて書かれた本を読もう

【活動の手立て】

・図書支援員と連携した導入の工夫

・ポップ制作を通じた本の魅力の発信

・付箋やワークシートによる考えの整理

(読書活動とポップ制作との関連)

6学年 算数科

【実践の概要】

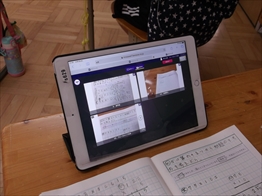

拡大図や縮図の意味や性質について理解した上で、既習事項を生かして『古里小学校の校舎の高さを求める』活動を設定しました。また、タブレット端末の活用により、思考の過程を随時共有・整理できるようにしました。

拡大図と縮図

【活動の手立て】

・生活に関わりのある題材や資料の活用

・自力解決、思考時間の十分な確保

・タブレット端末による思考の整理と可視化

1学年 体育

【実践の概要】

これまでの低学年の実践で積み上げてきたことを基礎に、児童の思いを大切にした運動あそびをさらに発展させました。カード操作とリズム遊びを同時進行できるようにし、主運動の時間も十分に確保しました。

つくろう! ノリノリダンス

【活動の手立て】

・児童の発想を生かしたリズム運動づくり

・画像カードによるリズム運動の可視化

・ホワイトボード上のカード操作による動きの整理