運動会の「赤」「白」を決定する集会を行いました。

今年度は、代表委員会が全校児童にアンケートを実施し、班ごとに希望した人が多い方の色に決めていました。

アンケートの集計は大変でしたが、全員が納得できる方法で決められたことに、代表委員も達成感を得られたようです。

東京都で一番西(東経139°5′50″)にある小学校、東京で一番標高の高い(標高350m)場所に建つ小学校、東京で一番学区の広い(八王子市と同じくらい)小学校、それが奥多摩町立氷川小学校です。明治6年(1873年)開校で、令和5年(2023年)には創立150周年を迎えました。

運動会の「赤」「白」を決定する集会を行いました。

今年度は、代表委員会が全校児童にアンケートを実施し、班ごとに希望した人が多い方の色に決めていました。

アンケートの集計は大変でしたが、全員が納得できる方法で決められたことに、代表委員も達成感を得られたようです。

1年生は、国語の時間に、物語「大きなかぶ」を学習しています。

登場人物の様子が伝わるように読むことをめあてに、音読に重点的に取り組んでいます。

今日は、役割を決めて動作を交えながら音読をしました。

気持ちを想像しながら読むことで、これまで以上に表現が豊かになっており、全員でかぶを抜いた時には、歓声が上がっていました。

運動会で行う全校リレーに向けて、体育の時間にリレーのバトンパスを練習しています。

今日は、3年生が練習を行いました。

指導者が「よくないバトンパス」と「理想的なバトンパス」の両方を示して、児童にどこがどのように違うのかを考えさせ、気付いたことを話し合わせました。

比較することで、問題点が明確になっていました。

その問題点に気を付けながら練習を重ねることで、バトンパスをスムーズに行うことができました。

5年生が栽培しているバケツ稲が、順調に成長しています。

栽培と並行して、「お米」をテーマに調べ学習も進めています。

-006-1024x768.jpg)

-002-1024x768.jpg)

-003-1024x768.jpg)

世界のお米について調べる児童や、お米を使った料理について調べる児童など、自分が興味関心をもったことについて情報を集めています。

調べ方も、タブレット型端末を活用したり、図書室にある書籍を読んだりと、これまでに学んだ方法を活用して、多様な情報を集めています。

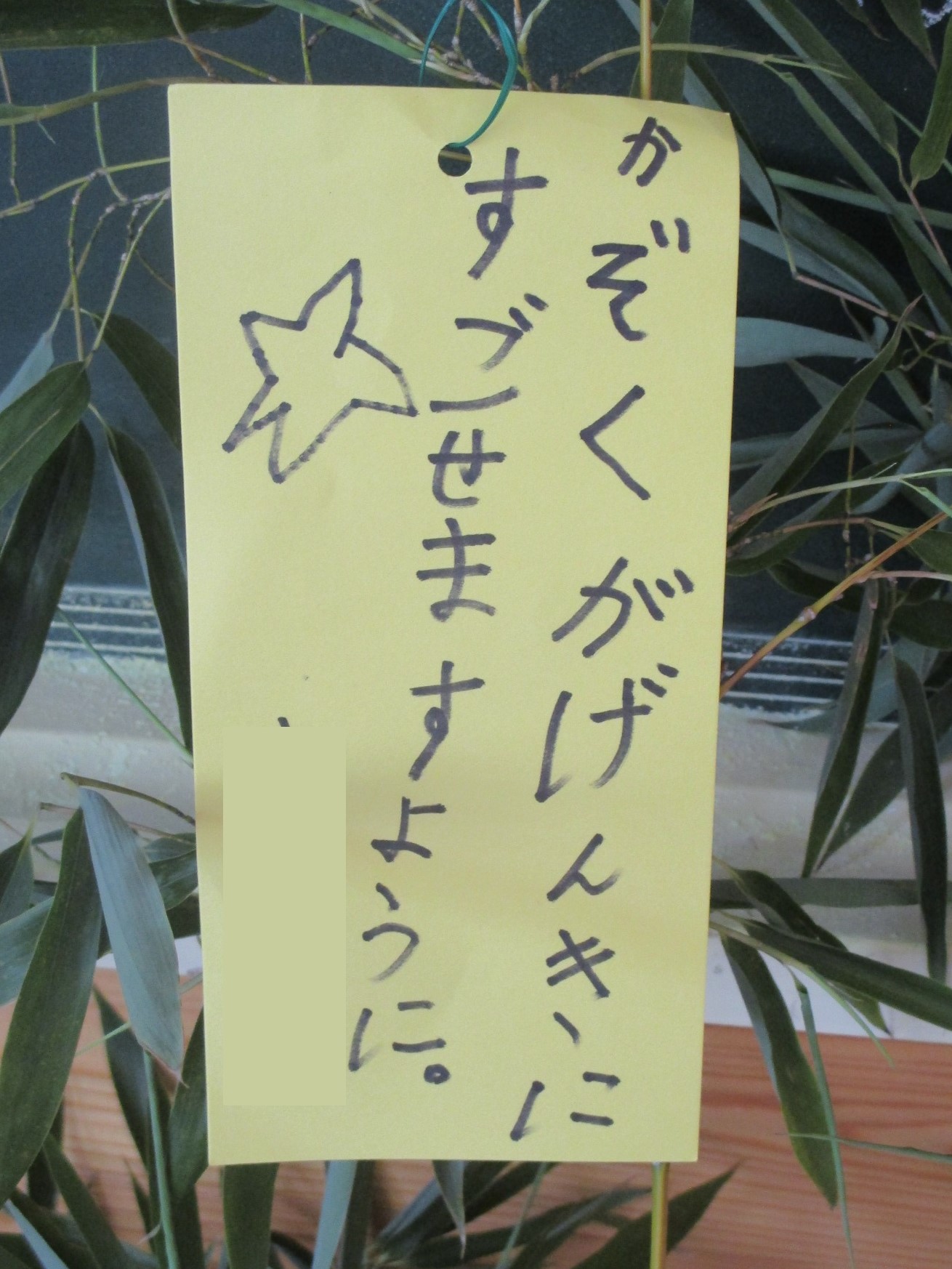

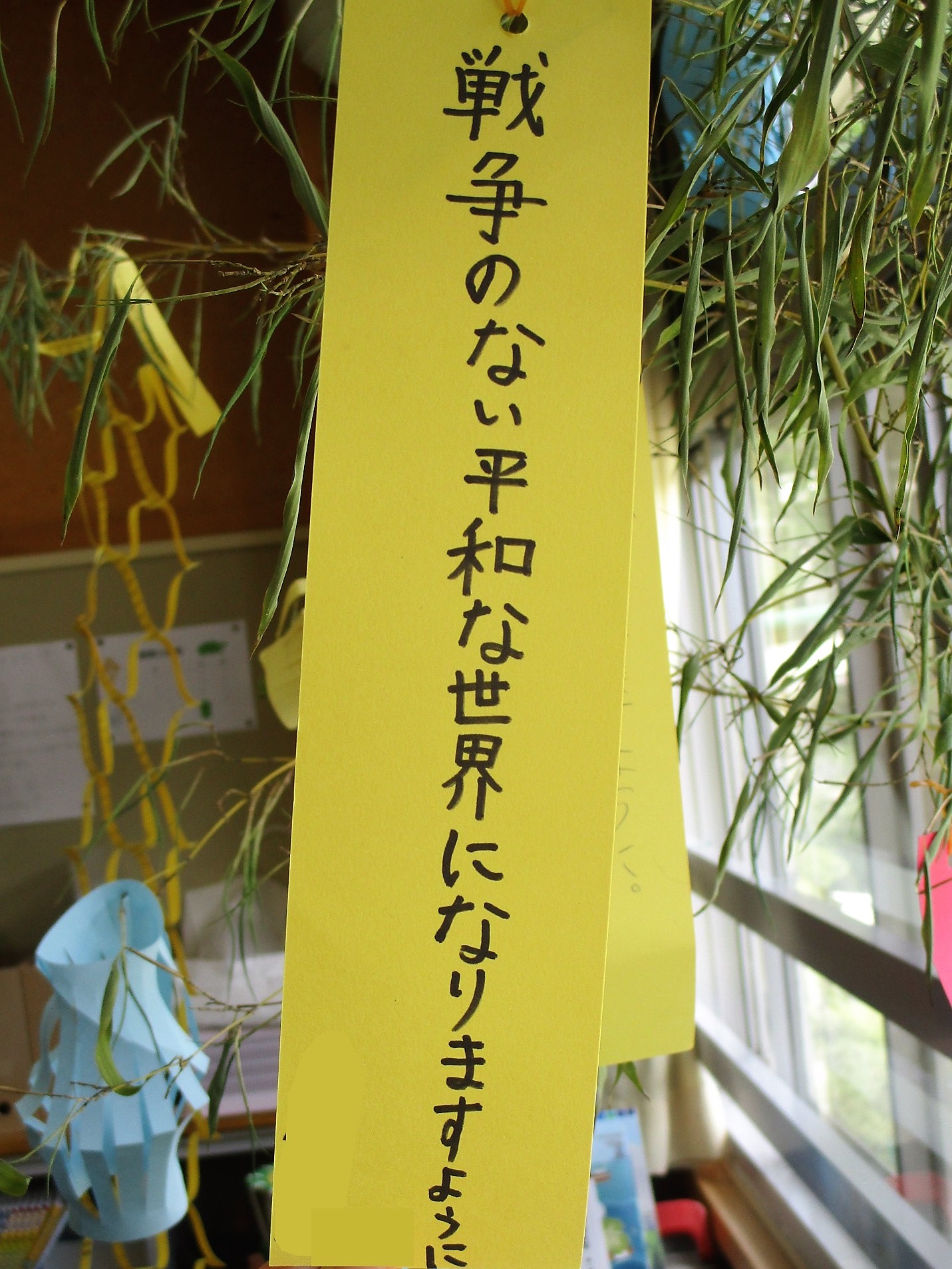

今日は七夕

作業員さんが、学校の裏手から切り出した笹(に見立てた竹)に、願いごとを書いた短冊を飾りました。

先日の全校朝会の校長先生の話を受けて、自分のことだけではなく、周りの幸せを願う短冊がたくさんありました。

1年生は、国語の時間にカタカナの練習に取り組んでいます。

ドリルに沿って自分の力で練習を進められるようになっています。

1学期の間に、学び方も身に付けられました。

4年生は、理科の学習で植物の成長について学習し、ゴーヤの成長を記録しています。

毎日一番伸びている部分にビニールテープを張り、1日のどれだけ成長しているのかを記録することを続けています。

3日間で20㎝も伸びているものもあり、どうしてこんなに急成長したのか疑問をもち、その理由を予想していました。

学習を重ねることで、新しい課題を見付け、次の学習に進んでいます。

2年生は、先日行った町たんけんで見付けたものを、1年生に教えることを目標に、準備を進めています。

見たものをそのまま報告するのではなく、自分が伝えたい、知ってほしいと思うことを、根拠と共に発表しようとしています。

今日は二人組になり、発表の練習を行いました。

聞いて側は、よかったところや改善点をアドバイスしました。

相手を変えて繰り返すうちに、伝え方に工夫がされていきました。

ALTと協力しながら、中学年の外国語活動も充実を図っています。

”外国語活動”なので、児童が主体的に、関わり合って授業を進めることに重きを置いて指導しています。

4年生は、国名を外国語で表現するアクティビティに挑戦していました。

大人はつい「ドイツ!」と口にしてしまいそうですが、児童はきちんと「Germany」と発声していました。

3年生は、色の表現を学習するアクティビティに挑みました。

カードを使って、楽しみながら友達と外国語表現を知る様子が見られます。

ゲームの進め方は、日本語での説明がないオールイングリッシュの動画を見て、理解していました。

楽しいゲームやアクティビティで、英語に慣れ親しむ指導が見られました。

2年生は、図工の時間に、校庭の樹木の幹の絵を描きました。

見た目だけではなく、肌触りも感じながら絵にしていきました。

授業の終わりには、それぞれの作品を見合って、どんな工夫があり、どんなよさがあったのか意見交流をしました。