学校運営連絡競技委員の方に、町内に住む外国人技能実習生の方々を紹介していただきました。

奥多摩町の中に、たくさんの技能実習生が生活していることは、あまり知られていません。

そんな技能実習生の方々と5・6年生が福祉会館で交流会を実施しました。

初めに、児童が技能実習生の方々の母国について調べたことを発表しました。

技能実習生の皆さんからは、母国の文化を紹介してもらいました。

その後の質問の時間には、みんな積極的に手を挙げて質問をしました。

最後は全員一緒になって、紹介されたダンスを踊りました。

東京都で一番西(東経139°5′50″)にある小学校、東京で一番標高の高い(標高350m)場所に建つ小学校、東京で一番学区の広い(八王子市と同じくらい)小学校、それが奥多摩町立氷川小学校です。明治6年(1873年)開校で、令和5年(2023年)には創立150周年を迎えました。

学校運営連絡競技委員の方に、町内に住む外国人技能実習生の方々を紹介していただきました。

奥多摩町の中に、たくさんの技能実習生が生活していることは、あまり知られていません。

そんな技能実習生の方々と5・6年生が福祉会館で交流会を実施しました。

初めに、児童が技能実習生の方々の母国について調べたことを発表しました。

技能実習生の皆さんからは、母国の文化を紹介してもらいました。

その後の質問の時間には、みんな積極的に手を挙げて質問をしました。

最後は全員一緒になって、紹介されたダンスを踊りました。

今年度、第1回目の運動会全校練習を行いました。

今日は保健体育委員会による準備運動(ラジオ体操)と、全校リレーの練習を実施しました。

初めの整列から、授業最後の振り返りまで、6年生が中心になって進めました。

最初の練習ということで、たくさんの課題が見付かりました。

本番まで一つ一つの課題に向かい合い、解決していけるよう指導をしていきます。

4年生は、社会科「水道について」で学習した、水源林と多摩川の初めの一滴”水干”の見学を行いました。

目的地である水干は、山梨県の山奥で、道中はなかなか険しかったのですが、誰一人弱音を吐くことなく歩き切りました。

子どもたちは、水源林が教科書に書かれていた以上に自然環境豊かな状況になっていることに、とても感心していました。

同行したガイドの先生から、水源林を守るためにたくさんの人々が長い間関わっているという、歴史についてのお話や、コケや樹木についての解説もしてもらい、教室では学べないことを勉強することができました。

地図上ではつながっている関東山地ですが、奥多摩の周辺とは違うところがたくさんあることに驚いていました。

自分の五感全てを活用できたことで新しい発見をたくさんした、充実した1日になりました。

運動会での、1年生と2年生が合同で表現運動を披露します。

今日の体育の時間では、パートごとに異なる動きの練習をしました。

今年の表現運動では、力強い動きを体で表そうとしています。

より力強さを感じられるような動きはどのようなものか、お互いの技を見合って考える場面もありました。

友達同士切磋琢磨し、運動会のスローガンである、パワフルで明るい笑顔を表現の中で見せられるよう、さらに指導を継続していきます。

今週の児童集会は、運動会結団式を行いました。

初めに、運動会実行委員から、今年度のスローガンが発表されました。

「”P”パワフルに」「”A”明るい笑顔で」「”U”運動会をやり切ろう」

パワフルに力を発揮し、勝敗を超えて笑顔でやりきるためには、事前の準備が大切です。

「PAU」のスローガンの下、本番まで努力を積み重ねられるよう指導していきます。

続いて、チームリーダーと副リーダーが、決意表明を行いました。

メンバーの前で、力強くチームをリードすることを宣言していました。l

最後にリーダーからメンバー一人一人に直接ハチマキが渡されました。

言葉の力を育てる国語の学習では、「思考力・判断力・表現力」を高る機会を多く設定しています。

「思考力・判断力・表現力」育成にあたって、本校では次の3点を意識させるようにしています。

〇目的意識 「何のために」

〇場(方法)意識 「どのように」

〇相手意識 「誰と・誰に向けて」

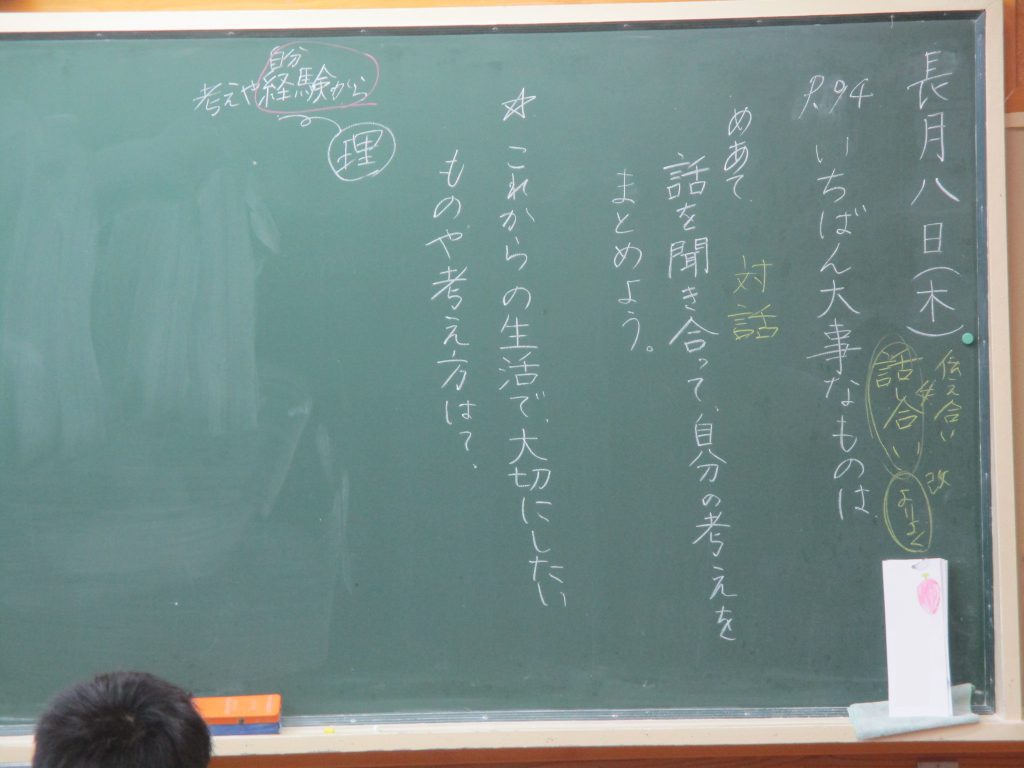

6年生、自分が一番大事だと思うことを友達に向けて話す学習に取り組んでいます。

「もしも、自分が大事にしているものがなかったらどうなってしまうだろう」と、仮定して考えることで、どれぐらい大事なのかを聞き手に伝える表現を工夫することができていました。

自力解決に十分時間をかけてから友達と相談することで、自分が考えたことを分かりやすく伝えることができていました。

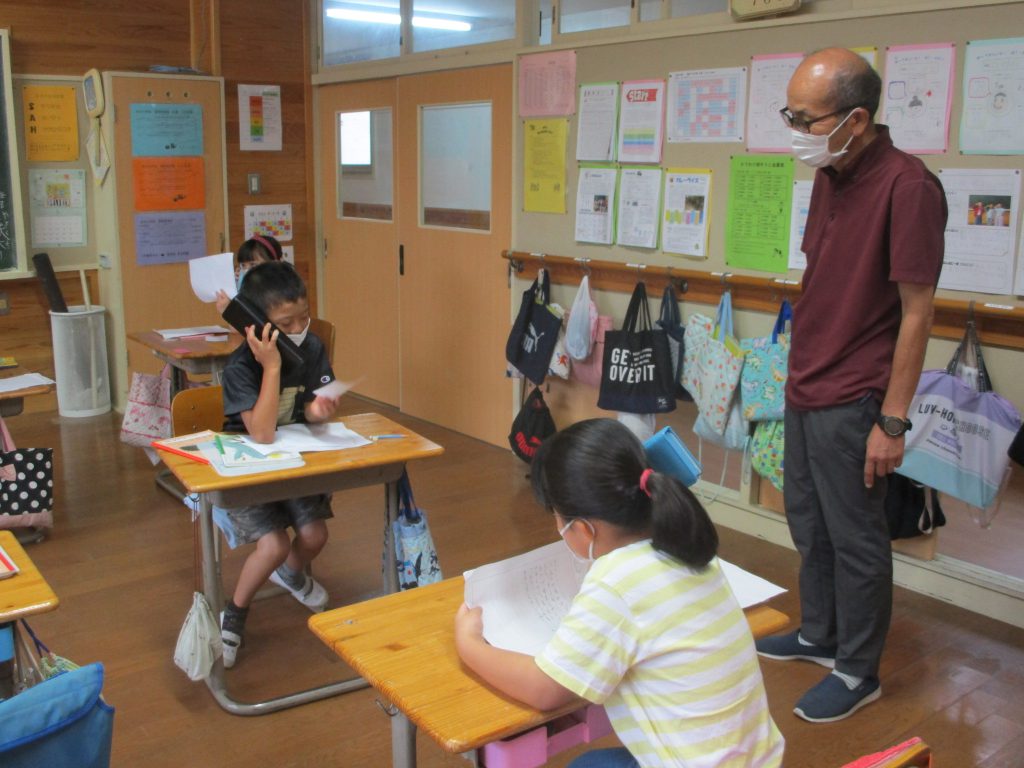

2年生は、電話で(音声だけで)道案内をして、相手に目的地を正しく伝える学習に取り組んでいます。

待ち合わせ場所を正確に伝えるために、具体的な目標物を示したり、何個目の曲がり角なのかを明確に話したりすることに気を付けていました。

一生懸命考えた案内が伝わらなかったときには、もう一度自分の説明を見返して修正点を見付け出そうとしていました。

運動会全校リレーの練習を、今日は中学年と高学年が合同で実施しました。

6年生が中心になり、バトンパスの練習を重点的に行いました。

授業の最後に1回レースをしました。

合同での練習が初めてなので、うまくいかないことがたくさんありました。

今日明確になった課題を、チームリーダーの6年生を中心に、これから解決していけるよう支援していきます。

9月の避難訓練は、奥多摩消防署に協力していただき、煙体験を実施しました。

「地震→火災」の規定の避難を消防隊員に見てもらい指導・講評をいただいた後、煙の中を歩く体験をさせてもらいました。

体に害のない煙なのですが、目の前が真っ白になることに怖さを感じる児童がいました。

体験した後、消防隊員の方から、煙に包まれている中でも落ち着く方法や、安全に避難できるコツを教えてもらいました。

教員を志望する武蔵野大学の学生が本校を訪問し、自身の勉強のための授業参観と、図工学習の学習支援を行いました。

3年生4年生は、スズランテープや細長いバルーンを使って、校庭にオブジェを作成しました。

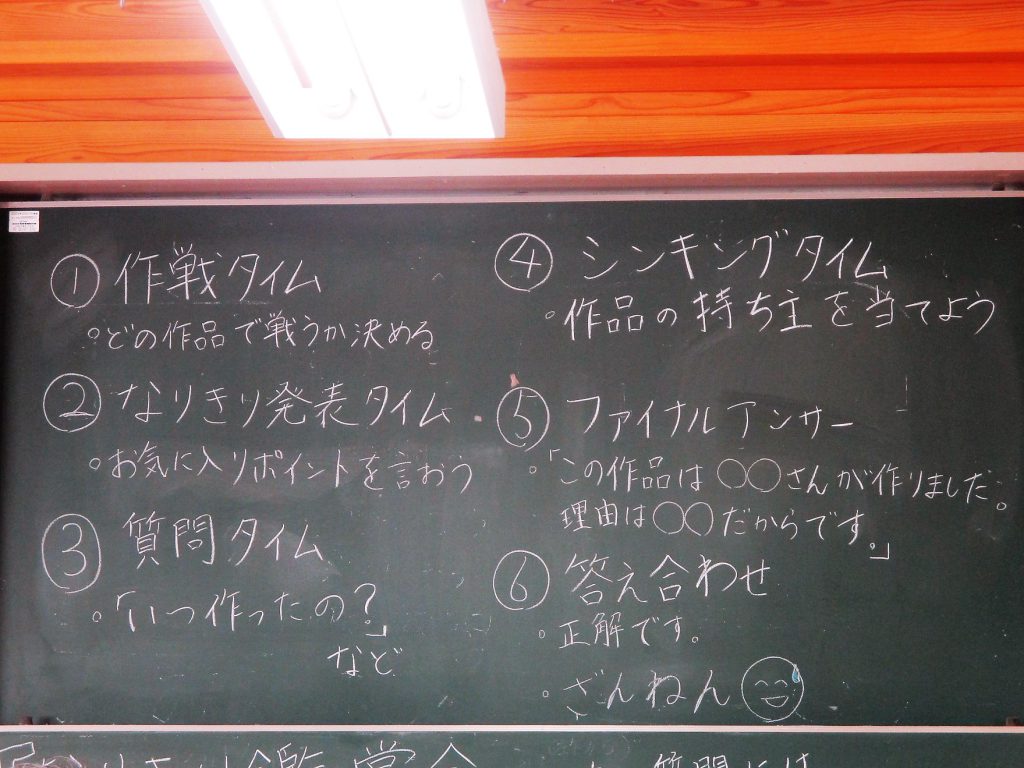

5年生6年生は。学生の作品を鑑賞して、そのよさを交流したり、作品の特徴から作者が誰なのかを当てたりするアクティビティに取り組みました。

普段の図工とは視点が違い、児童も刺激を受けた1日になりました。

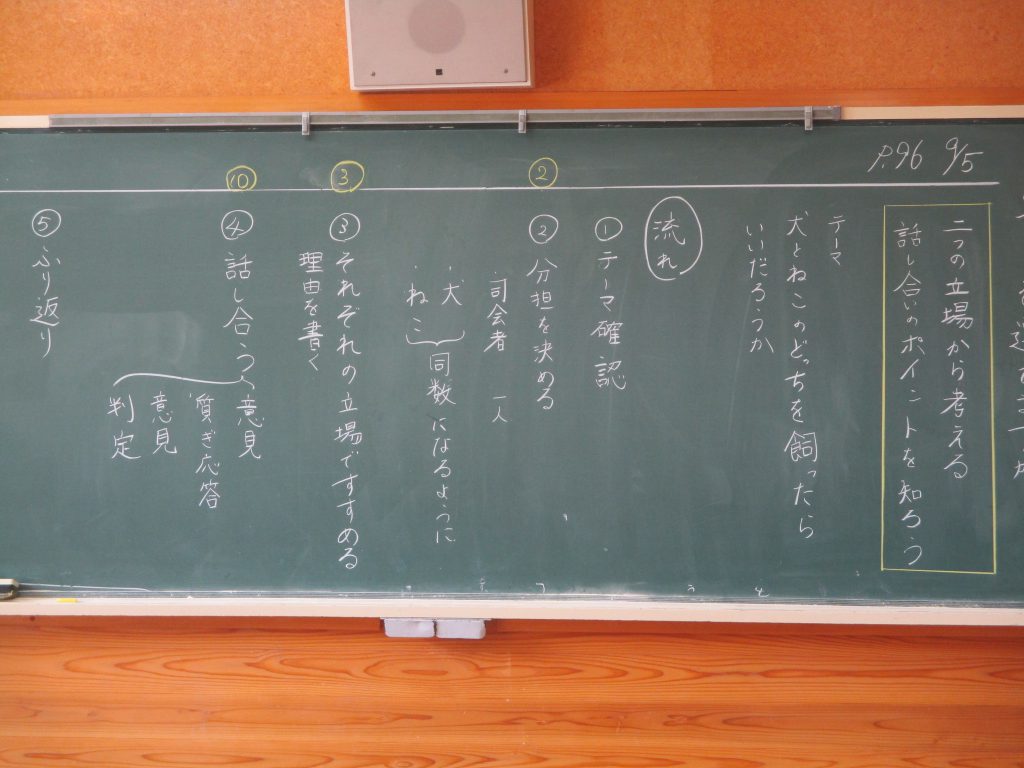

5年生は、国語科の学習で討論に取り組み、自分の意見に根拠をもたせて伝える力を伸ばしています。

今日のテーマは、「生き物を飼うとしたら、犬と猫、どちらがいいか」でした。

それぞれのよさを挙げることに加えて、もう一方の考えをもつ人に質問をして、その答えを基に自分の考えの理由を加えている児童もいました。

意見の根拠に客観的な事実を加えることができるよう、さらに指導を継続していきます。