5年生は、地域の木材利用について学習する中で、奥多摩の日原地域で、江戸時代からお祝いの場で使う”白箸”を作っていることを知りました。

今も白箸づくりを続け、町内で体験活動などを提供している方々を講師にお招きして、体験的に学習をしました。

作業台に木材を置いて、専用の鉋で根気強く削って箸の形にしていきます。

削るごとに木に艶が出て美しくなっていき、子どもたちは集中して作業に取り組んでいました。

東京都で一番西(東経139°5′50″)にある小学校、東京で一番標高の高い(標高350m)場所に建つ小学校、東京で一番学区の広い(八王子市と同じくらい)小学校、それが奥多摩町立氷川小学校です。明治6年(1873年)開校で、令和5年(2023年)には創立150周年を迎えました。

5年生は、地域の木材利用について学習する中で、奥多摩の日原地域で、江戸時代からお祝いの場で使う”白箸”を作っていることを知りました。

今も白箸づくりを続け、町内で体験活動などを提供している方々を講師にお招きして、体験的に学習をしました。

作業台に木材を置いて、専用の鉋で根気強く削って箸の形にしていきます。

削るごとに木に艶が出て美しくなっていき、子どもたちは集中して作業に取り組んでいました。

5年生は、10月の林業体験の際に、奥多摩の山林にある木材を、もっと活用してほしいと感じたようです。

そこで、奥多摩産の材木を使ったアイデアを提案できないか話し合い、子どもが使って遊べる木のおもちゃを作ることを考えました。

地域の方に杉の木を分けてもらい、作業員さんに手伝ってもらいながら試作品づくりに取り組みました。

今回は、杉の丸太を輪切りにして、だるま落としを作る計画です。

自分たちで丸太を切ってみると、かなり力が必要なことを実感しました。

苦労しながらも、力を合わせて必要な材料を切り落とすことができました。

1年生は友達にインタビューして聞き取った内容を基に、友達のことを紹介する作文を書いています。

インタビューの際には、聞いた内容を記録します。

まだメモを取ることに慣れていないことから、大切な説明を聞き逃してしまったり、話し手を待たせてしまったりする様子も見られました。

1年生の段階から習熟を図り、学年に応じた力を身に付けていけるよう、指導しています。

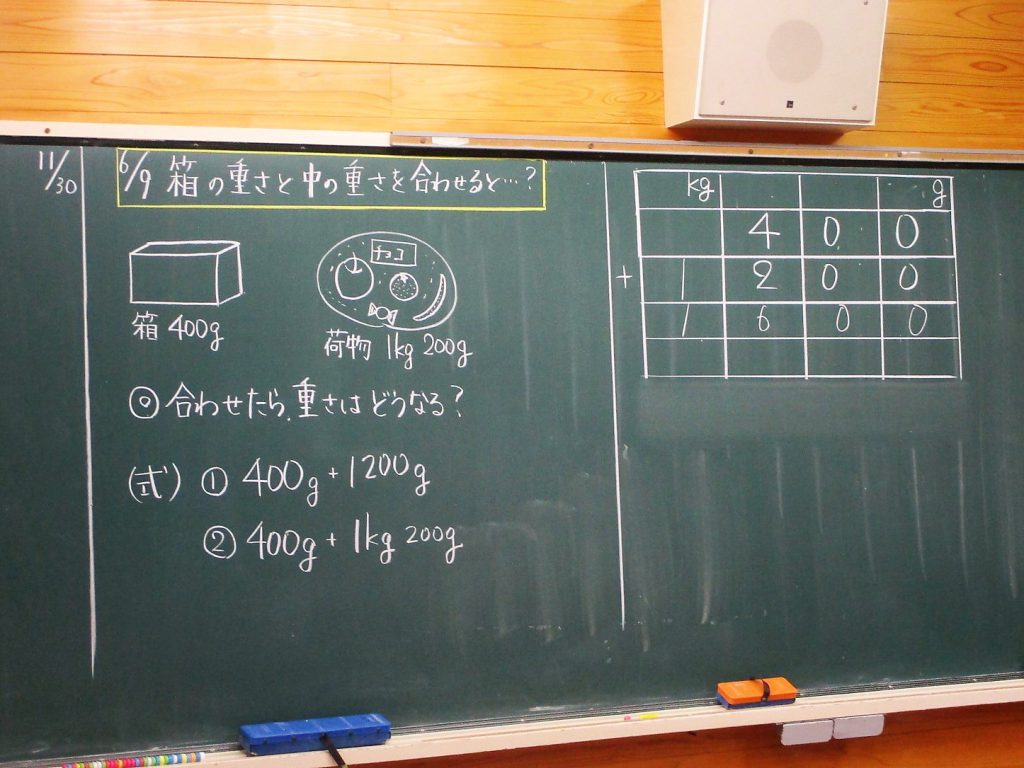

3年生は算数の時間に、重さの計算について学習しています。

計算は、これまでにも学習した足し算・引き算を使うのですが、単位が異なることで戸惑う子がいます。

そのような間違えを防ぐために、あらかじめ単位を記入した枠を活用しています。

この枠を活用することで、単位の違いに惑わされることなく、計算に集中することができていました。

2年生は、生活科の学習で町探検に出掛けます。

1学期に奥多摩駅周辺の町の様子を知ることができたので、2学期はそこにあるお店1件1件に焦点を当てて調べていきます。

探検の班ごとに質問の内容を考え、探検に出掛ける前にお店の人にインタビューをする練習をしました。

準備を万端に整えて、自信をもって探検に出発しました。

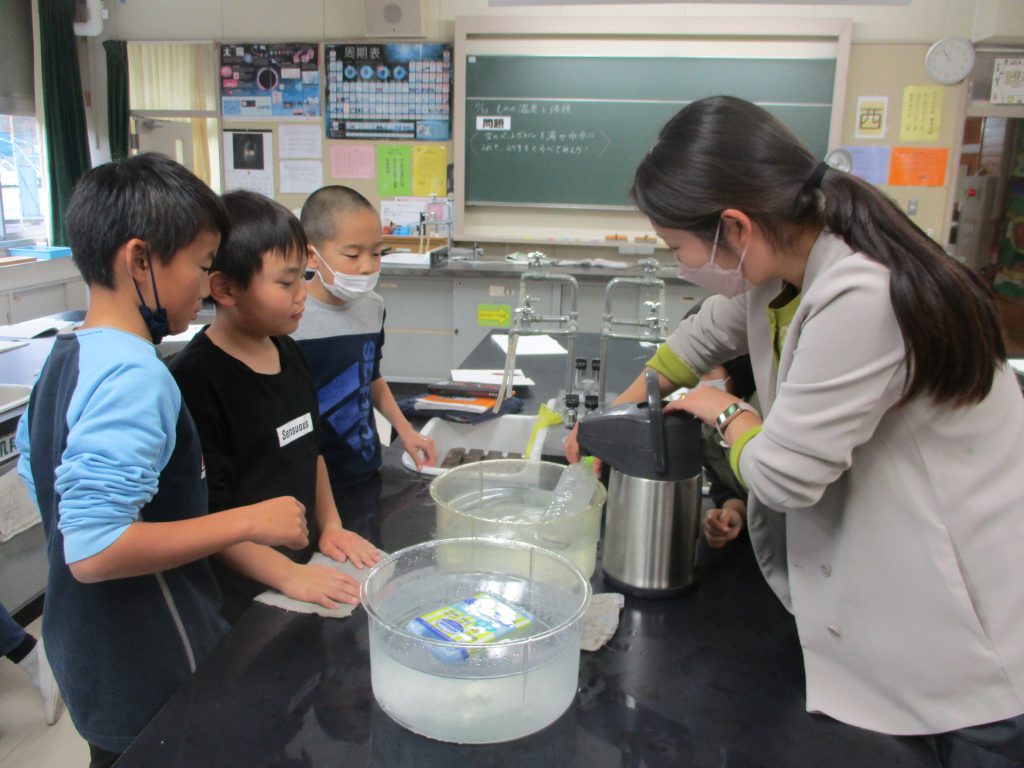

温度の変化に伴って、体積がどのように変化するのかを、実験を通して調べています。

今日はペットボトルの中の空気の体積の変化を、氷水とお湯に入れて確かめました。

初めは、お湯の温度が低かったことから、注意深く観察しないと変化に気付けませんでした。

その後、高温のお湯をかけてから同じ実験をすると、音を立ててペットボトルが変化しました。

温度の差が大きくなるほど、体積の変化も大きくなることに気付くことができました。

4年生は水の学習で、小河内ダム、羽村取水管理事務所、羽村取水堰、小作浄水場を見学しました。

水干登山で見た多摩川の最初の一滴と、都内見学で見た東京湾へ注ぐ河口付近の様子、さらに今日見た玉川上水への取水堰と、それぞれ異なる多摩川の様子を比べる学習となりました。

浄水場では、水が水道水になっていく過程も知ることができました。

今日学んだ水の謎について、明日からまとめていきます。

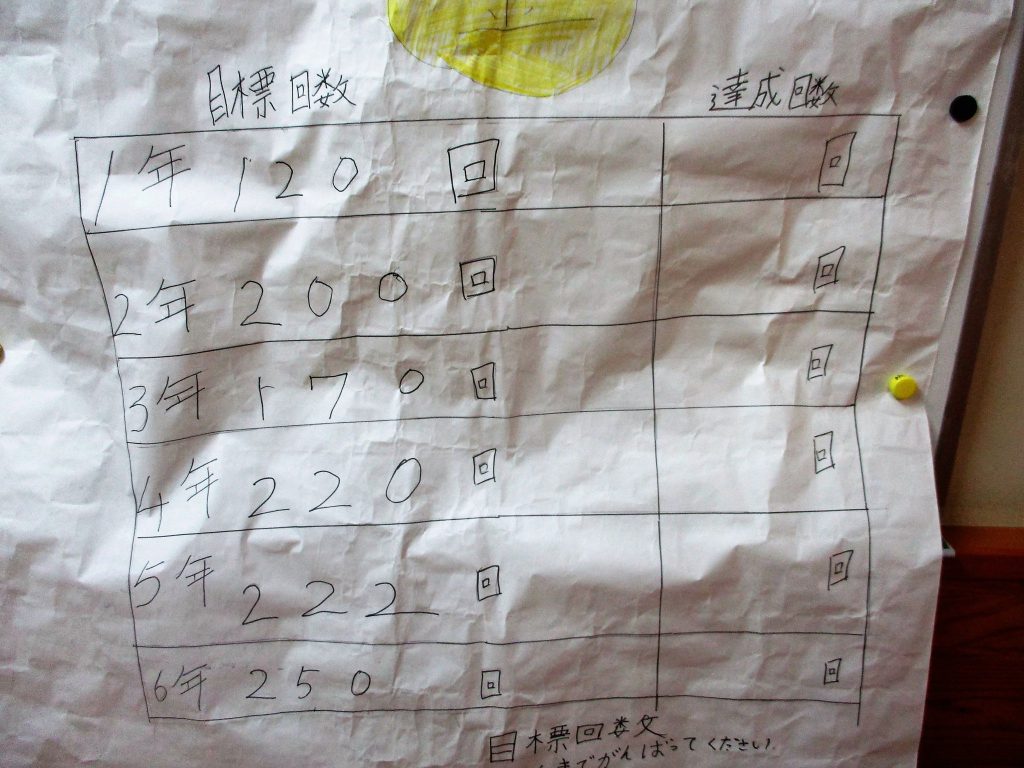

12月12日の全校集会で、2学期の長縄大会を行います。

各学年ごとの目標を、保健体育委員会が集約しました。

どの学年も1学期の記録を超える目標を立てました。

前回を大幅に上回る目標を立てた2年生は、さっそく休み時間練習に取り組んでいました。

有言実行になるための努力を継続できるよう、支援をしていきます。

3年生は奥多摩学習で、OPT(奥多摩・ピカピカ・トイレット)の仕事について調べています。

OPTのメンバーのことは3年生も知っていたのですが、具体的に何をしているのかは知らず、調べるための資料もありません。

「それならば、直接インタビューをしてみよう。」と考え、3年生全員で電話をしてお願いをすることを思い付きました。

どのような目的で、誰にインタビューするのかを事前に確認し、職員室の電話を借りて、アポイントメントを取りました。

電話越しで依頼をすることに緊張していましたが、礼儀正しくお願いをしたことで快く応じてもらいました。

また一つ、学習の仕方を習得することができました。

6年生社会科歴史の学習

江戸時代から明治時代にかけて、どのように変化をしたのか2枚の絵を比較して調べました。

資料を活用する力や、二つ以上のものを比較して考える力が高まっていることから、資料の中の細かいところにも気付くことができるようになっており、短い時間でたくさんの気付きをノートに記入することができていました。

気付いて満足するのではなく、これまでの歴史的事象と照らし合わせて、時代の変化の様子について考察することにも取り組んでいます。

校内研究で取り組んでいる教科ごとの見方・考え方を使って学習しています。