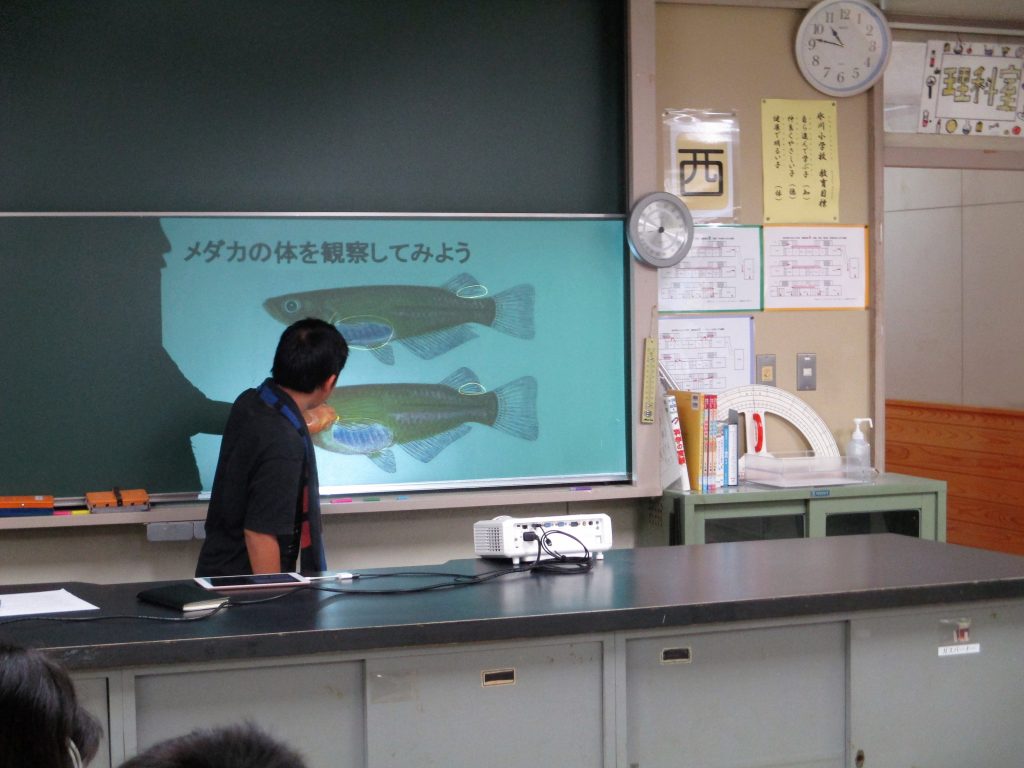

2年生は算数の時間に、長さについて学習しています。

「どのぐらい長いのか、誰が聞いても分かるように伝えるにはどうすればいいかな。」という課題に対して、様々なものの長さを利用して表現しようとしました。

1年生の時の長さの学習の経験を生かし、そのときの考え方を応用させていました。

あるものの長さを単位にして計測をしても、人によって持っている物が違ったり、長さが変わってしまったりすることがあり、課題を解決するためには適さないことを、活動を通して実感しました。

「cm」や「m」という単位がが、長さを計測するためにとても重要なものであることを、より深く理解することにつながりました。