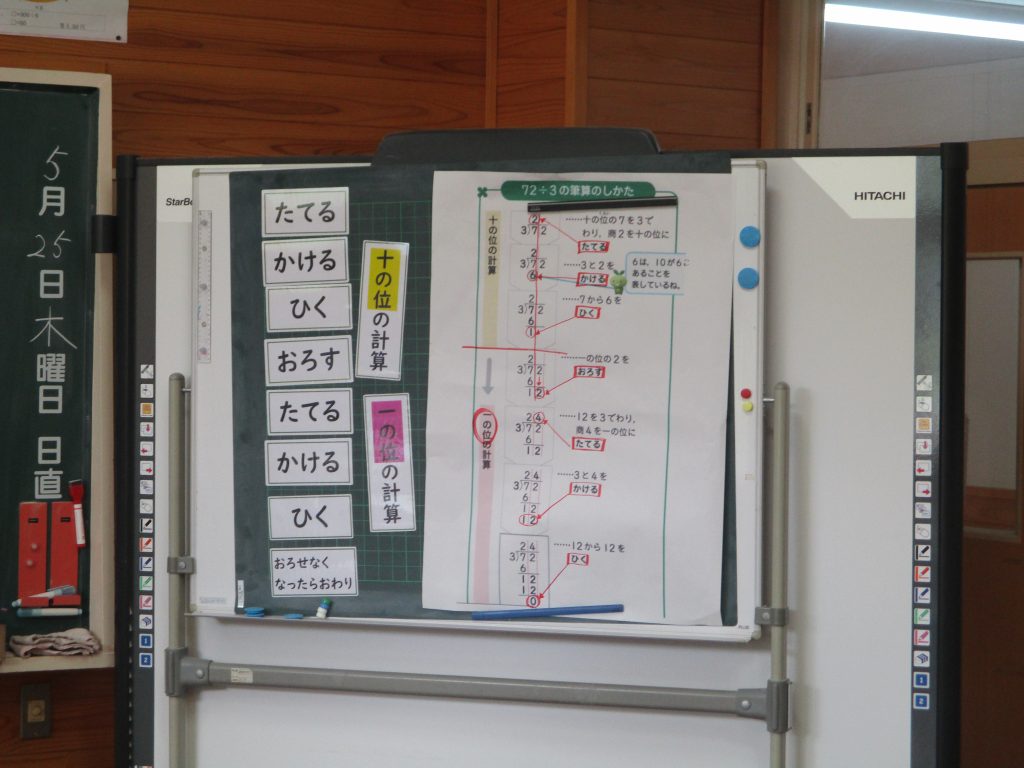

4年生は算数の時間に、わり算の筆算の学習に取り組んでいます。

扱う数の桁が増えることで、手間と難易度が増える計算であり、つまずきがよく見られる単元です。

2桁÷1桁、2桁÷2桁、3桁÷1桁と、以前学習した内容を丁寧に振り返りながら、「たてる」「かける」「ひく」「おろす」というわり算の筆算の基本に則って着実に計算できるよう指導しています。

東京都で一番西(東経139°5′50″)にある小学校、東京で一番標高の高い(標高350m)場所に建つ小学校、東京で一番学区の広い(八王子市と同じくらい)小学校、それが奥多摩町立氷川小学校です。明治6年(1873年)開校で、令和5年(2023年)には創立150周年を迎えました。

4年生は算数の時間に、わり算の筆算の学習に取り組んでいます。

扱う数の桁が増えることで、手間と難易度が増える計算であり、つまずきがよく見られる単元です。

2桁÷1桁、2桁÷2桁、3桁÷1桁と、以前学習した内容を丁寧に振り返りながら、「たてる」「かける」「ひく」「おろす」というわり算の筆算の基本に則って着実に計算できるよう指導しています。

1年生は図画工作の時間に、ビニールひもを材料にして工作をしました。

まず材料の特徴を知るために、ビニールひもを1本渡しました。

校庭でビニールひもを持って走ったり、くるくる回ったりし、なびく様子を味わっていました。

ビニールひもを2本持っている子がいることを他の子が気付いて、どうしたのか聞いていました。

「ビニールひもを割いた。」と教えてもらうと、他の子もアイデアを取り入れて自分でもやってみました。

図工室に戻ってから、ハンガーにビニールひもを括り付けて、風になびく飾りを作りました。

素材の特徴を生かした作品にしようとする意識が、1年生でも見られました。

2年生は算数の時間に、長さについて学習しています。

「どのぐらい長いのか、誰が聞いても分かるように伝えるにはどうすればいいかな。」という課題に対して、様々なものの長さを利用して表現しようとしました。

1年生の時の長さの学習の経験を生かし、そのときの考え方を応用させていました。

あるものの長さを単位にして計測をしても、人によって持っている物が違ったり、長さが変わってしまったりすることがあり、課題を解決するためには適さないことを、活動を通して実感しました。

「cm」や「m」という単位がが、長さを計測するためにとても重要なものであることを、より深く理解することにつながりました。

5年生と6年生は、それぞれ家庭科の時間に調理実習を行いました。

5年生は、ゆでる調理に取り組みました。

食材は、ほうれん草とジャガイモ、卵でした。

先週のお茶を入れる学習を生かして、安全に十分気を付けながら調理をすることができました。

6年生は、家庭科の学習も2年目になり、慣れた様子で野菜炒めを調理しました。

火が均一に通るようにするためには、野菜によって切る大きさを変えるとよいことを知り、考えながら野菜を切る様子が見られました。

1年生が国語の時間に行っているひらがなの習熟ですが、徐々に形が複雑で書くことが難しい字を勉強し始めています。

今日は、「み」の字を練習しました。

文字を集中して書くために必要な基本を忘れてしまう場面も見られます。

〇両足を床に付けて背筋を伸ばす

〇鉛筆を正しく持つ

〇鉛筆をもっていない方の手を添える

美しい文字を書くことができるようになるために、改めて基本に忠実に取り組むことを指導しています。

本校は、特別支援教室を設置しています。

児童一人一人の特性に応じた指導を行っています。

先生と一対一でやり取りを重ねることで、自分の思いを表出させられるようにしたり、認知能力の向上に取り組んだりしています。

特別支援教室で得られた自信が、通常の学級に戻ってからの学習や生活に役立つよう、児童の達成感を大切にしています。

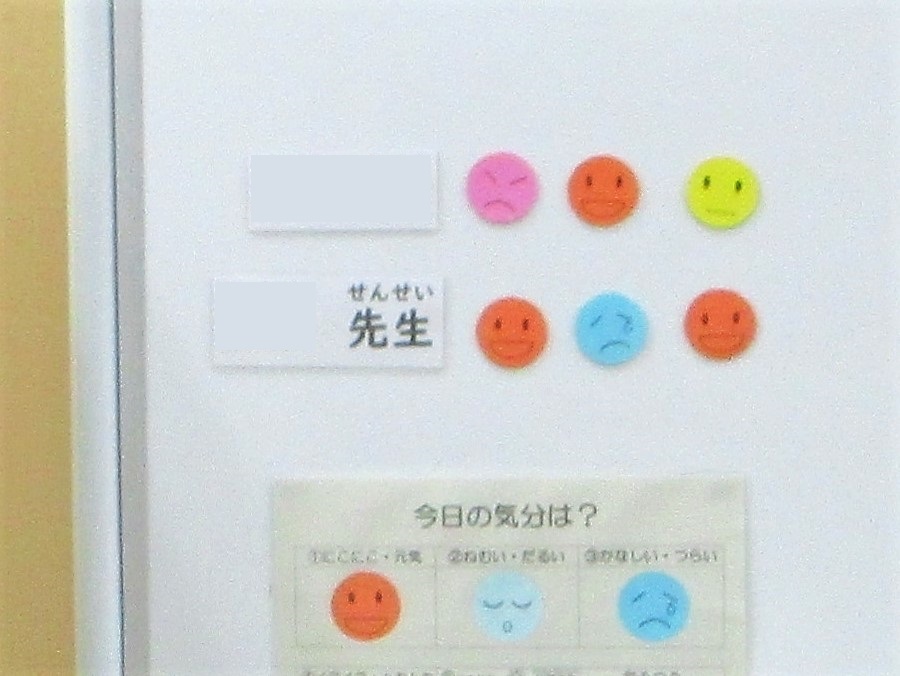

先日3年生のバレーボールをしている様子をお伝えしましたが、今日は6年生が体育の時間に取り組みました。

高学年なので、使うボールが重くなっています。

ボールが落下するスピードが速くなっている中、どのようにすればボールを落とさずにつなげられるのか、工夫をグループで考えていました。

ラリーを続ける中で、友達同士アドバイスし合う様子も見られました。

3年生は、体育の時間にビーチボールバレーに取り組んでいます。

味方が取りやすいボールを上げるには、力加減をしなければなりません。

3年生には難しい身体操作ですが、何度か繰り返すうちに、だんだんコツをつかんでいる様子が見られました。

ミスした際には、敵味方問わず励ましの声を掛けていました。

ボールがつながって得点したときには、ハイタッチをして喜び合っていました。

1年生は音楽の時間に、カスタネットを使って、リズム打ちを行いました。

先生が打つリズムをよく聴いて、同じように打つことに挑戦しました。

全員で一斉にカスタネットを叩いた後は、一人だけで叩くこともしました。

緊張しながらも、全員が一人で演奏しました。

授業の終わりには、シールを選んで自分の活動を振り返りました。

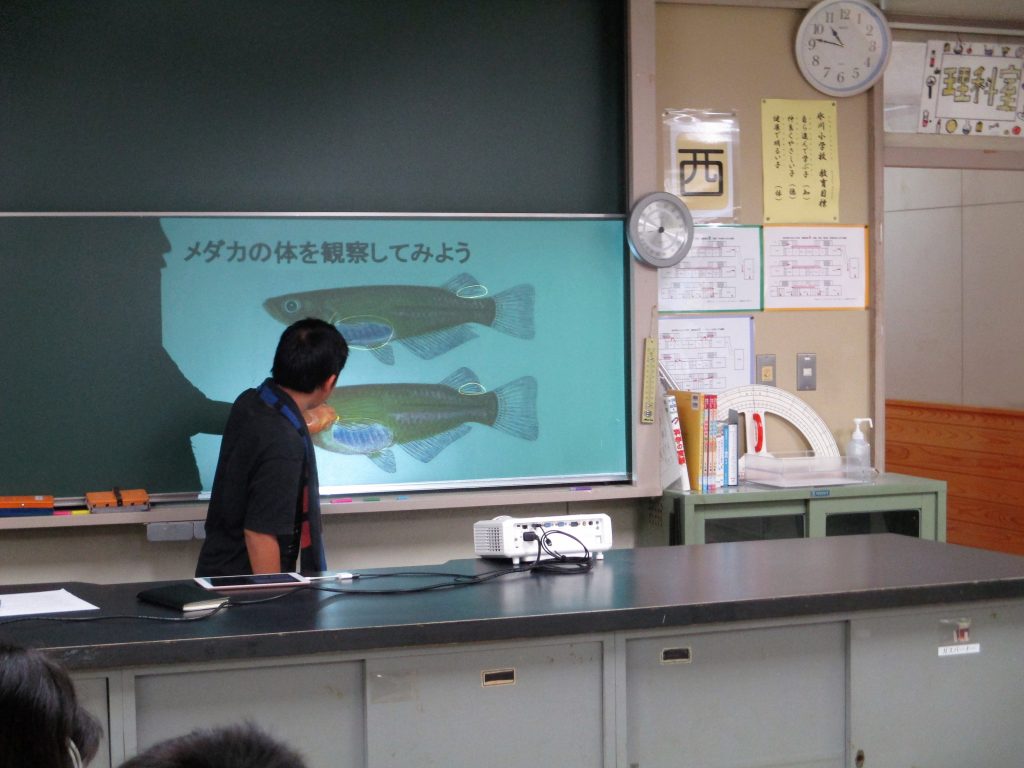

5年生は理科の時間に、メダカを観察対象にして生物の誕生について学習しています。

この時間は、「メダカが卵を産むためにはオスとメスが必要」ということから、どのようにしてメダカのオスとメスを見分ければよいのかについて学習しました。

動き回る小さなメダカのオスメスの見分け方も、ICTを活用することでより鮮明に学ぶことができます。

個人でオスとメスの特徴の違いを比較した後に、全体で気付いたことを確認し合いました。

全員見分け方を理解したことで、観察用の水槽内に、卵を産むことができる環境を整えることができました。