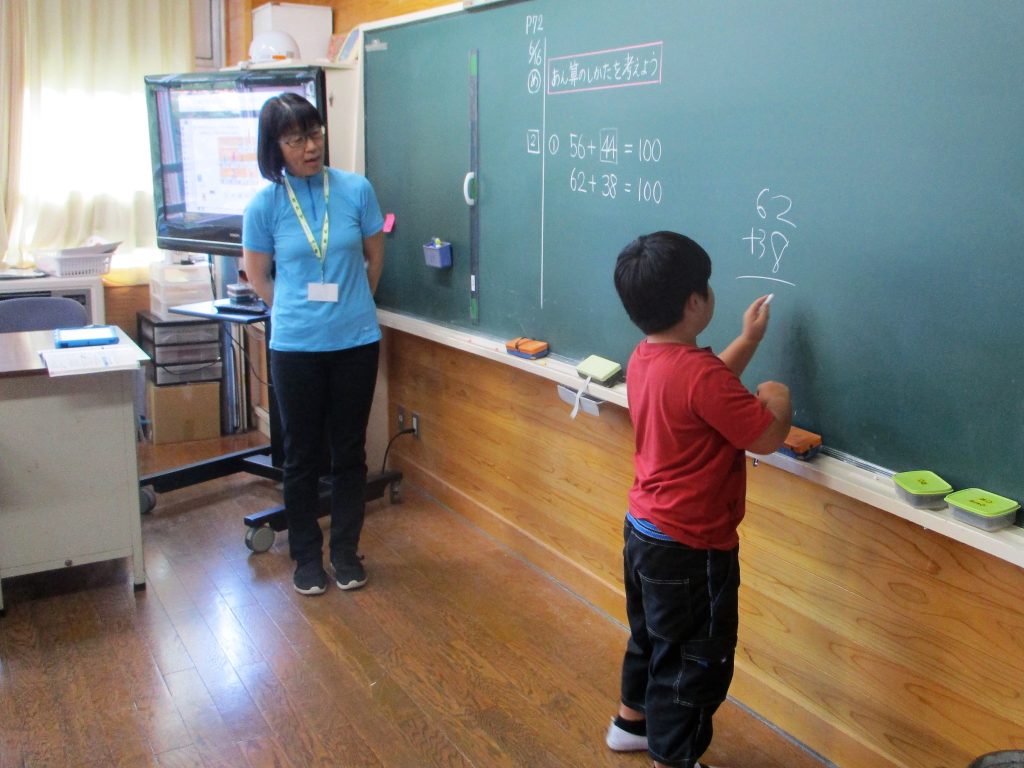

3年生の算数の学習で、2桁+2桁の計算において、おおよその答えを素早く求めるために、どのように考えればよいのか話し合いました。

初めに、「ちょうど100になるたし算」を考えました。

「ちょうど」になるということは、1の位の足し算の答えが”10”になればよいことに気付きました。

また、一番近い”何十の数”に見立てて計算することを考えた子もいました。

子ども同士で考えた方法を伝え合わせることで、多様な考え方ができるようにしています。

東京都で一番西(東経139°5′50″)にある小学校、東京で一番標高の高い(標高350m)場所に建つ小学校、東京で一番学区の広い(八王子市と同じくらい)小学校、それが奥多摩町立氷川小学校です。明治6年(1873年)開校で、令和5年(2023年)には創立150周年を迎えました。

3年生の算数の学習で、2桁+2桁の計算において、おおよその答えを素早く求めるために、どのように考えればよいのか話し合いました。

初めに、「ちょうど100になるたし算」を考えました。

「ちょうど」になるということは、1の位の足し算の答えが”10”になればよいことに気付きました。

また、一番近い”何十の数”に見立てて計算することを考えた子もいました。

子ども同士で考えた方法を伝え合わせることで、多様な考え方ができるようにしています。

2年生は体育の時間に、先生がする様々な動きを真似て自分も体を動かしていく、体づくり運動に取り組みました。

6歳ぐらいから12歳は、運動能力が急激に成長することから「ゴールデンエイジ」と呼ばれています。

この「ゴールデンエイジ」のときには、できるだけ多様な動きをしておくとよいということが分かっています。

多様な動きを子どもの頃から体験させることで、複雑な体の動かし方にも対応できる力が身に付きます。

生涯にわたって運動し続けられるための素地を身に付けられるよう指導しています。

1年生は、生活科の学習でアサガオを栽培しています。

今日は、ここまでの成長状況を観察して、カードに記録しました。

気温が高くなってきたことで、1年生のアサガオもここ数日で大きく成長しました。

葉や蔓が大きくなってきたことに気付いて、子どもたちは次々に先生に報告していました。

先生が、「どのぐらい大きくなったのかな?」と質問をすると、どう答えるのか一生懸命考えて、「私の手が隠れちゃうぐらい葉っぱが大きくなった。」「ペットボトルと同じ大きさになった。」と「どのくらい」を身の回りのものと比較しながら答えることができていました。

4年生は、社会科の学習で、安全で美味しい水道水が、どのようにして家庭の届けられるのかを学んできました。

水道の単元のまとめとして、たくさんの人たちの工夫や苦労があって届けられている水道水を、もっと大切にする方法を考えて学校の人に伝えるためのポスター作りを始めました。

昨年度の4年生(今の5年生)が作成した作品を参考にしながら、水道水の大切さや、水を大切にする方法を、低学年にも伝わるようにすることを意識して作成していました。

「目的意識」と「相手意識」が、しっかりと根付いていました。

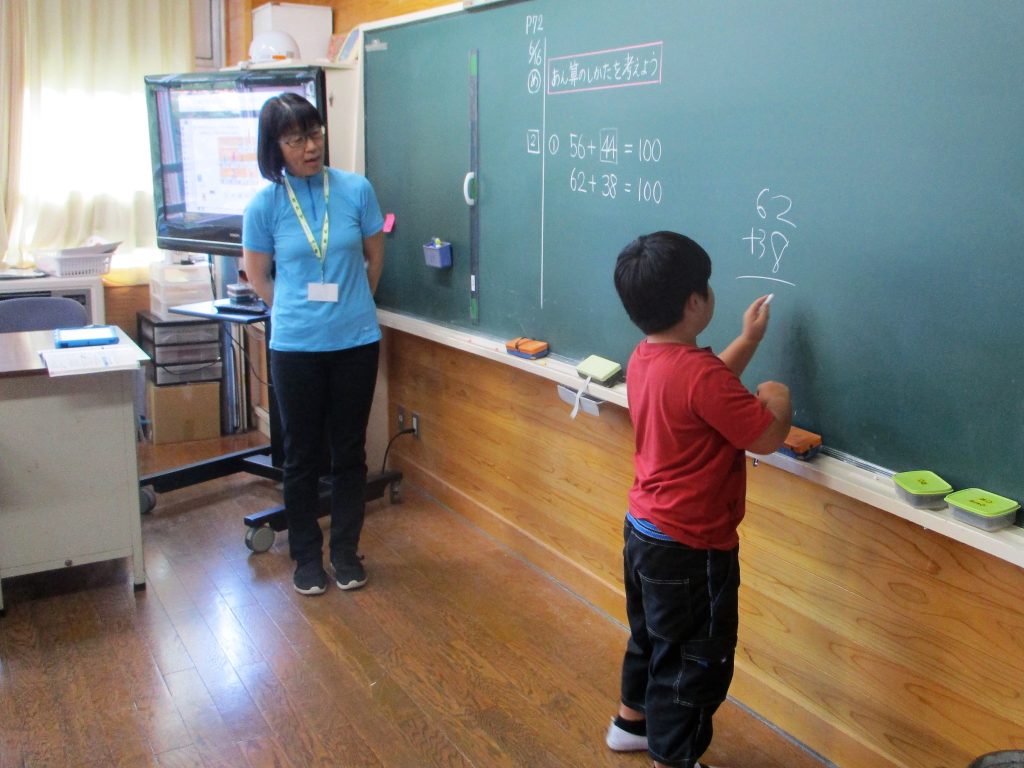

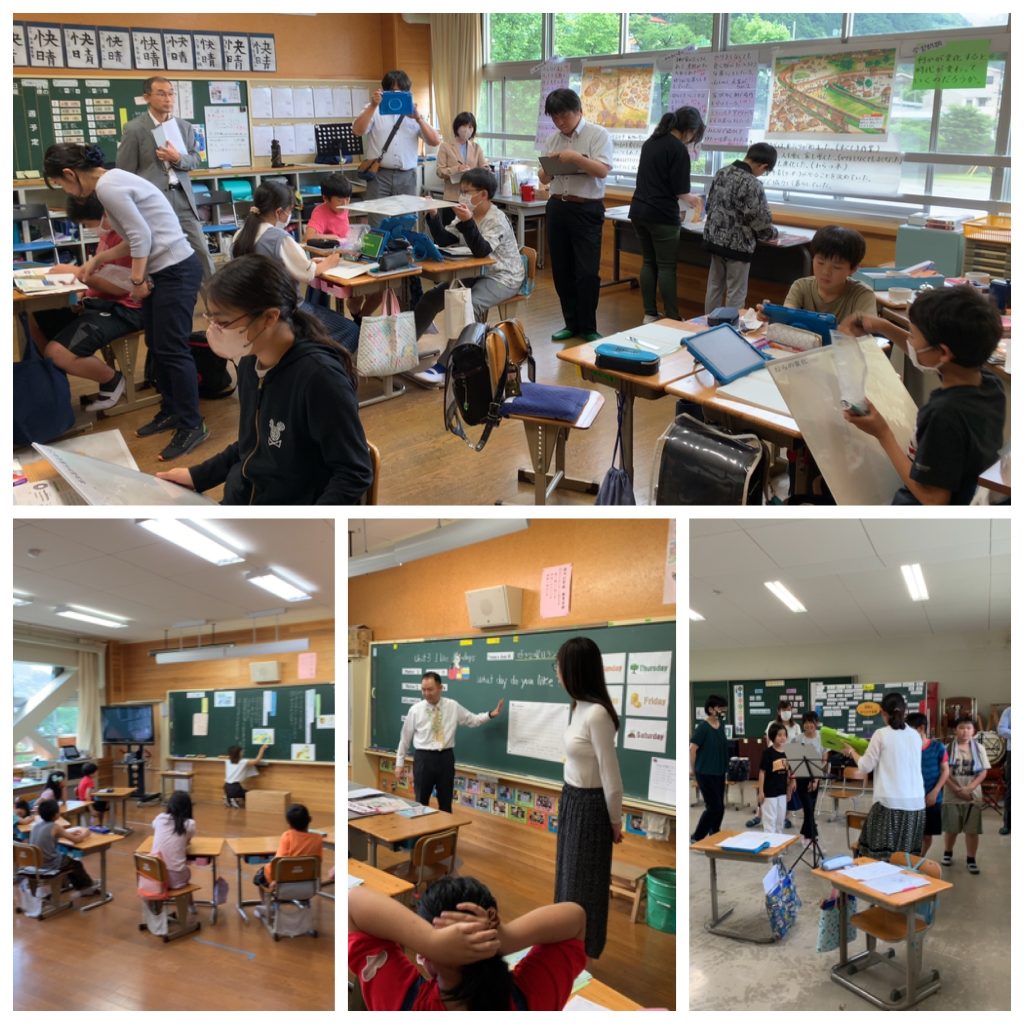

西多摩郡公立小学校教育研究会の研究授業が、本校の4学級で開催されました。

西多摩郡二町一村(日の出町、奥多摩町、檜原村)の先生たちに、本校の授業を観てもらいました。

意欲的に取り組む児童の姿を、授業後の協議会で賞賛してもらいました。

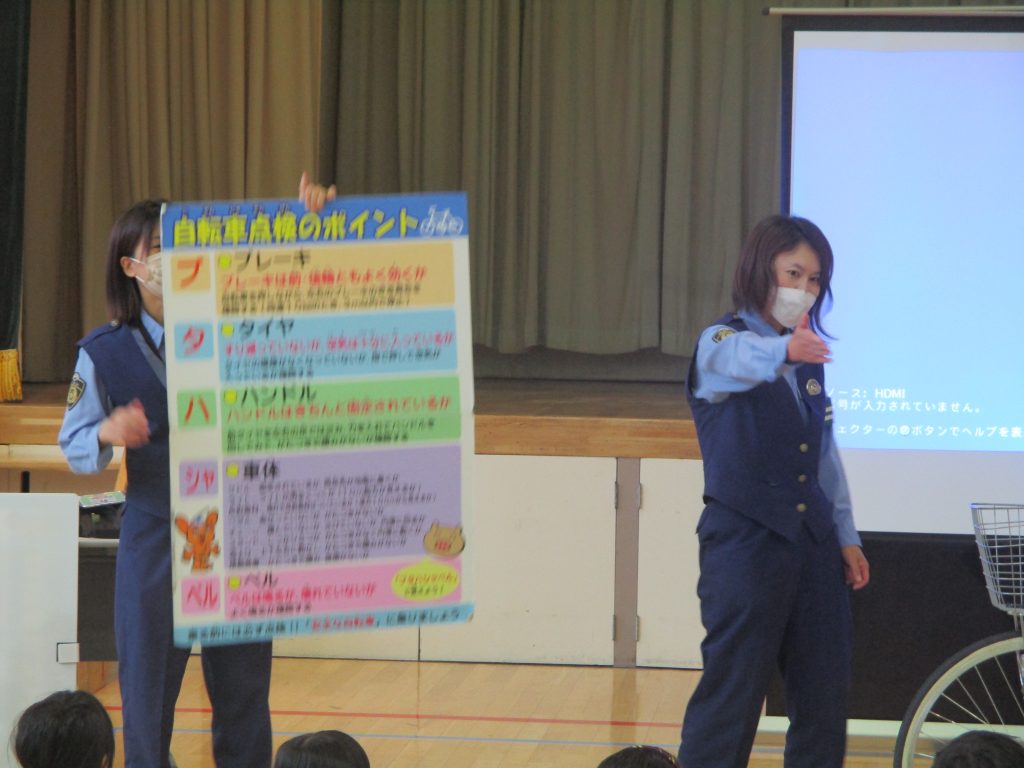

3・4年生が安全な自転車の乗り方について学びました。

安全に運転することと同様に、自転車が安全に乗れる状況かどうか点検することも大事だと学びました。

青梅警察の方をお招きしての授業に、活発に意見発表を行い、真剣に取り組むことで、安全に対する意識レベルを高めています。

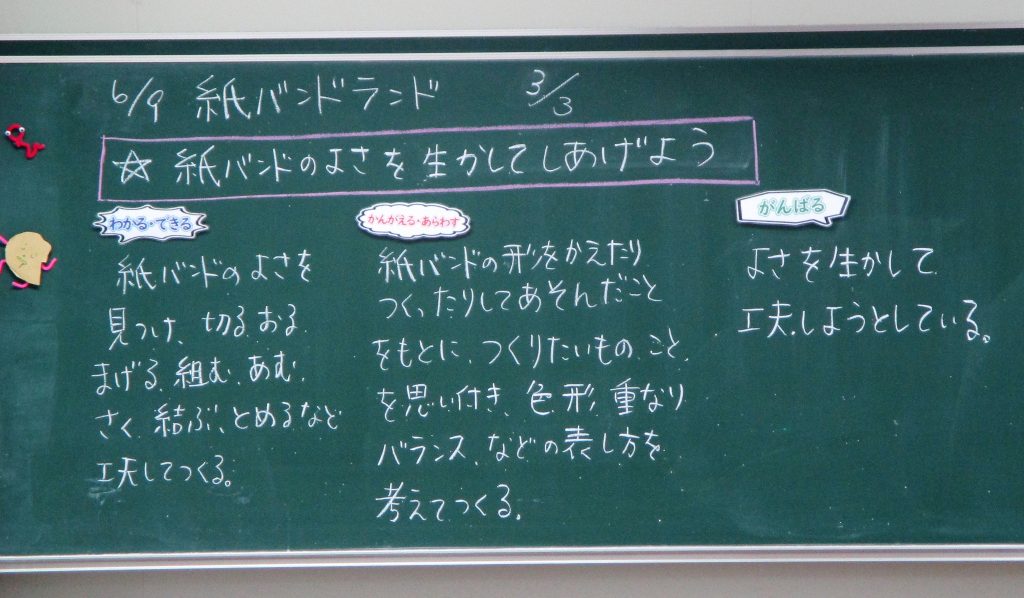

4年生は図画工作の時間に、紙バンドを材料にして工作に取り組んでいます。

紙バンドを初めに渡されたときには、どのように扱えばよいのか分からない様子を見せる子がいましたが、今は丸めたり、重ねたり、ねじったりして思い思いに形を変えて組み合わせています。

試行錯誤の中で、個性豊かな造形ができることを実感できている様子が見られます。

先日1年生は、生活科の時間に校庭にある梅の木から、青梅を収穫しました。

今日は、梅の実をよく拭いて、ヘタを取る作業をしました。

竹串やつまようじを使ってヘタを取ることが難しそうな子もいましたが、コツをつかんだ子が手助けに入っていました。

この後用務員さんに教えてもらいながら、梅ジュースを漬けて、家にもち帰る予定です。

6年生は、薬物が体に及ぼす影響について、保健体育の学習として学んでいます。

今日は、東京西徳洲会病院から薬剤師の先生をお招きして、薬物乱用防止教室を行いました。

「薬物ってどんなものを指して言うの」、「乱用ってどういうこと」、など一つ一つ丁寧に教えてもらいました。

2年生は国語の時間に、同じ部分をもつ漢字について学習しています。

教科書や漢字ドリルを使って、一つ一つの漢字の形を確かめながら探しました。

グループになって探している子たちは、お互いにアドバイスし合うことで、一人では気付くことができなかった漢字の小さい部分にも気付き、同じ形をたくさん見付けることができていました。