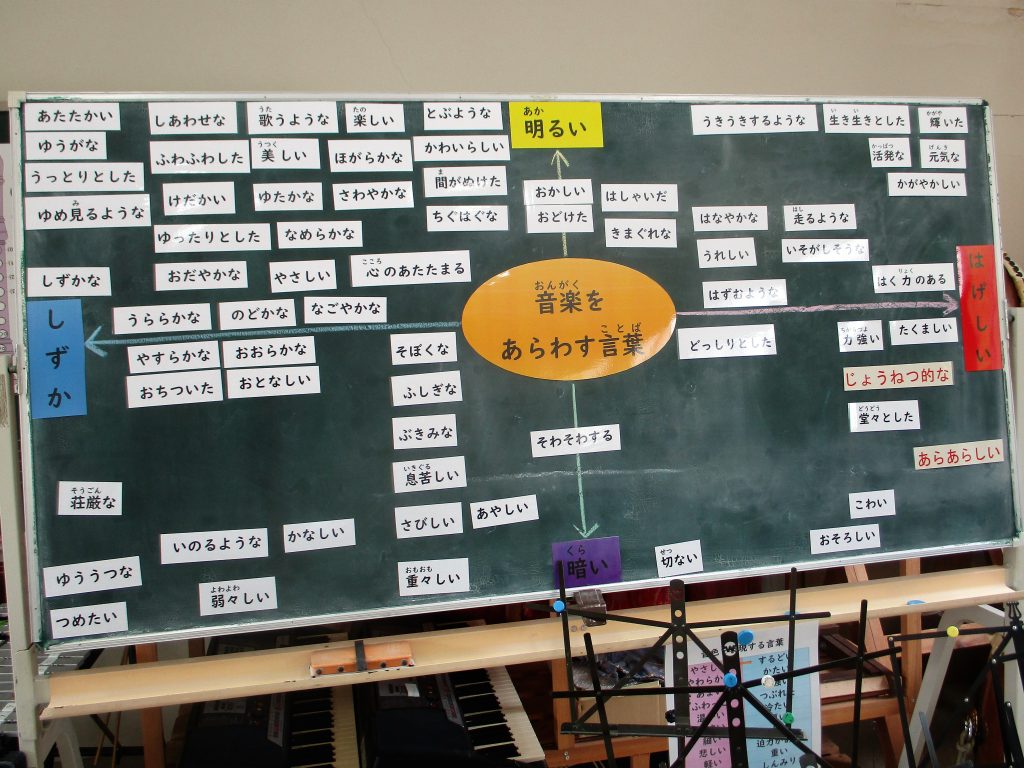

3年生は、「あの雲のように」という曲を、リコーダーで演奏することに取り組んでいます。

前回の授業で、「あの雲のように」の曲想について話し合い、子どもたちから「温かな感じがする」「ゆったりしたイメージ」という意見が出されました。

その曲想をリコーダーの音で表現する方法を考え出すことが、今日のめあてです。

練習を始めた時は、演奏の正確さに喜んでいましたが、先生から指摘されて曲想を表現し切れていないことに気付きました。

「雲の様子を思い浮かべながら、優しく息を吐いてみる」や、「タンギングをもっと意識する」など、それぞれ工夫を考えながら個人練習に取り組みました。

そのあとペアで演奏を聴き合い、感想を交流していました。