運動会も終わり、来週末の創立150周年記念式典に向けて取り組み始めています。

今日は、集会の時間を利用して、全校で歌う「ふるさと」の斉唱を練習しました。

使いなれない言葉がたくさん歌詞の中にある曲ですが、繰り返すうちに覚えることができたようです。

学級でも練習を重ねて、150周年の記念にふさわしい歌声を響かせられるように指導していきます。

東京都で一番西(東経139°5′50″)にある小学校、東京で一番標高の高い(標高350m)場所に建つ小学校、東京で一番学区の広い(八王子市と同じくらい)小学校、それが奥多摩町立氷川小学校です。明治6年(1873年)開校で、令和5年(2023年)には創立150周年を迎えました。

運動会も終わり、来週末の創立150周年記念式典に向けて取り組み始めています。

今日は、集会の時間を利用して、全校で歌う「ふるさと」の斉唱を練習しました。

使いなれない言葉がたくさん歌詞の中にある曲ですが、繰り返すうちに覚えることができたようです。

学級でも練習を重ねて、150周年の記念にふさわしい歌声を響かせられるように指導していきます。

集会の最後に、生活指導担当の先生から、10月の生活目標について話をしました。

運動会に向けて、9月はどうしても慌ただしくなる場面がありました。

10月は、落ち着いた生活に必要な”時間を守ること”を意識させるために、生活目標を「J(時間を)M(守って)T(大切に)」としました。

生活指導担当の先生から、「時間を守って行動することで、クラスや学校の友達、全員が気持ちよく生活できます。今月の目標は、J(自分も)M(みんなも)T(大切に)でもあります。」と、子どもたちに話しました。

1年生は、体育の時間にボールを使ったミニゲームに取り組みました。

学習の目標は、「ボールと仲よくなる」でした。

腕立て伏せの姿勢で体を支えながら、隣の人にボールを渡していくゲームに取り組みました。

ボールを取って渡す際に、片手だけで支える時間があります。

不安定な状況でも確実にボールを受け渡しするために、声を掛け合って、ボールを集中して見るようにしていました。

他にも、ボールを転がして、一列に並んだ友達の足の間を通したり、頭の上にまっすぐボールを投げて、落ちてくるまでにたくさん手を叩いたりして、様々な方法でボールを操作しました。

運動会が目前に迫ってきました。

本番に披露する表現の練習にも、力が入っています。

低学年表現「新時代!さあ創ろうNew Hikawa」

氷川獅子

氷川ソーラン

先に授業を終えた1年生が、高学年の練習の様子を見ていました。

全力で取り組む高学年の姿から学んでいるようです。

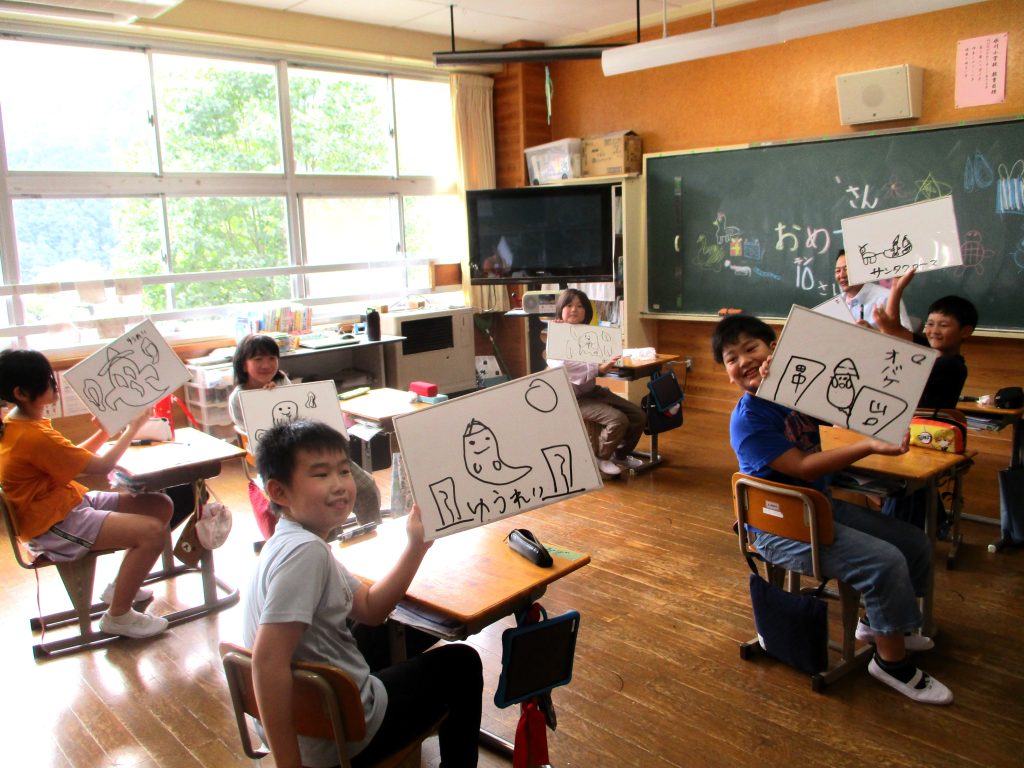

4年生は学級活動の時間に、9月生まれの友達の誕生日会を開催しました。

運動会本番前のスケジュールが立て込んでいる中でもできるよう、計画的に準備をしてきました。

「体育館での鬼ごっこ」や「お絵描き伝言ゲーム」といった、実行委員の子どもが考えた企画を、全員で楽しみました。

お祝いされた子は、「家の周りは大人ばかりで、大人にお祝いされることは多いけれども、やっぱり友達にお祝いされることはとてもうれしい。」と、お誕生会の感想を発表していました。

お祝いしている側も、その言葉を聞いて笑顔になっていました。

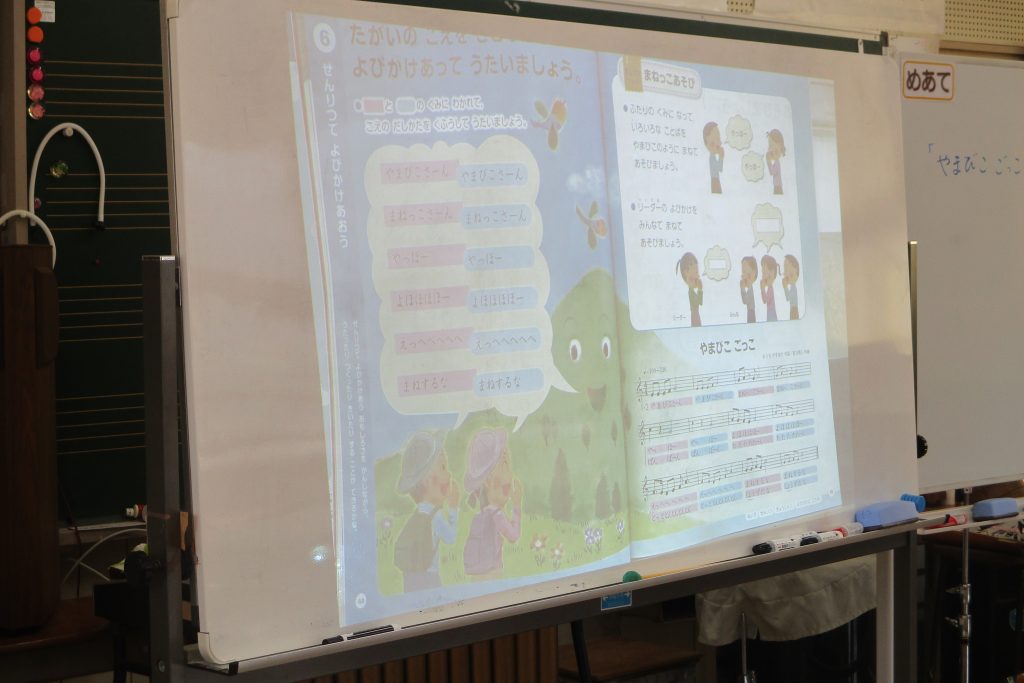

1年生は音楽の時間に、「やまびこごっこ」という歌をみんなで歌いました。

この歌は、先に歌うパートと、後から追いかけるパートに分かれています。

まず初めに、先生が先に歌い、子どもたちが追いかけるパートを歌いました。

先生が声色を変えて歌うことを楽しみながら歌ううちに、どんどん体も動いてきました。

次に「初めに大きな声で歌ったら小さく歌い、小さく歌ったら大きな声で歌えるかな。」と課題を出しました。

先に歌う先生の声に耳を澄ませて、声の強弱を表現しようとしていました。

歌は、元気よく大きな声で歌うことがよいことだと思っていた子も、小さな声で歌えたことを称賛されたことで、強弱を付けて歌うことのよさに気付いた様子でした。

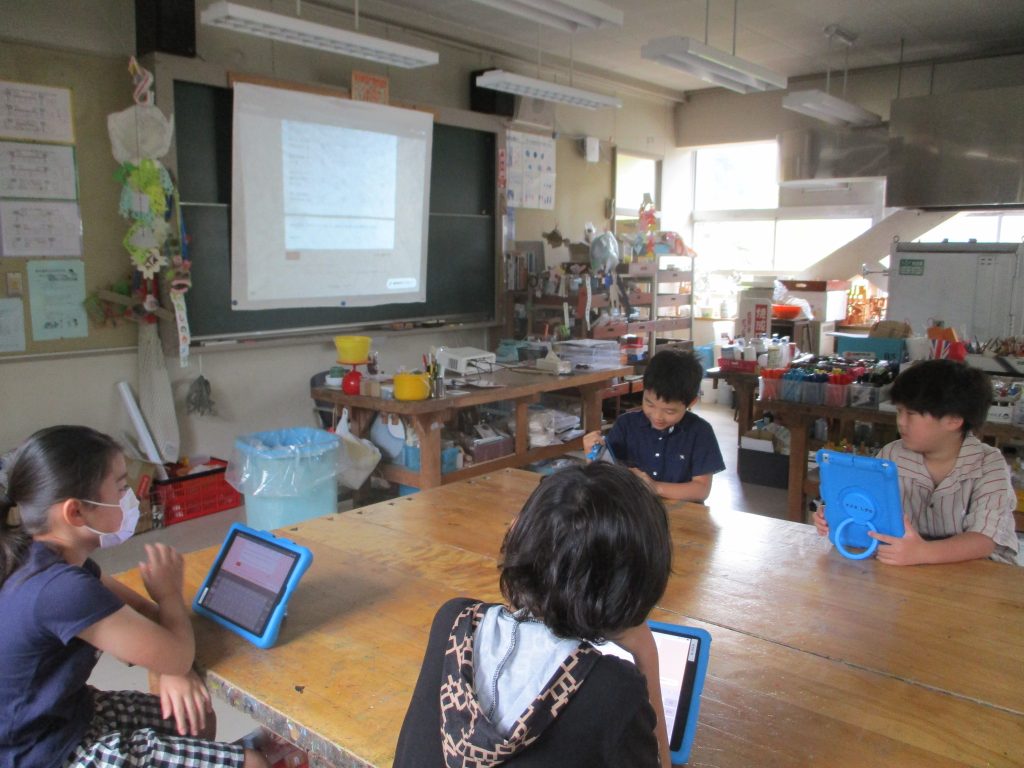

児童がそれぞれの課題に対して、自分のペースで着実に学習に取り組む、「個別最適な学習」の必要性が言われています。

本校では、「個別最適な学習」を実現するための指導方法を教員が学び実践していく中で、町から貸与されている、学習用タブレット型端末の有効利用を進めています。

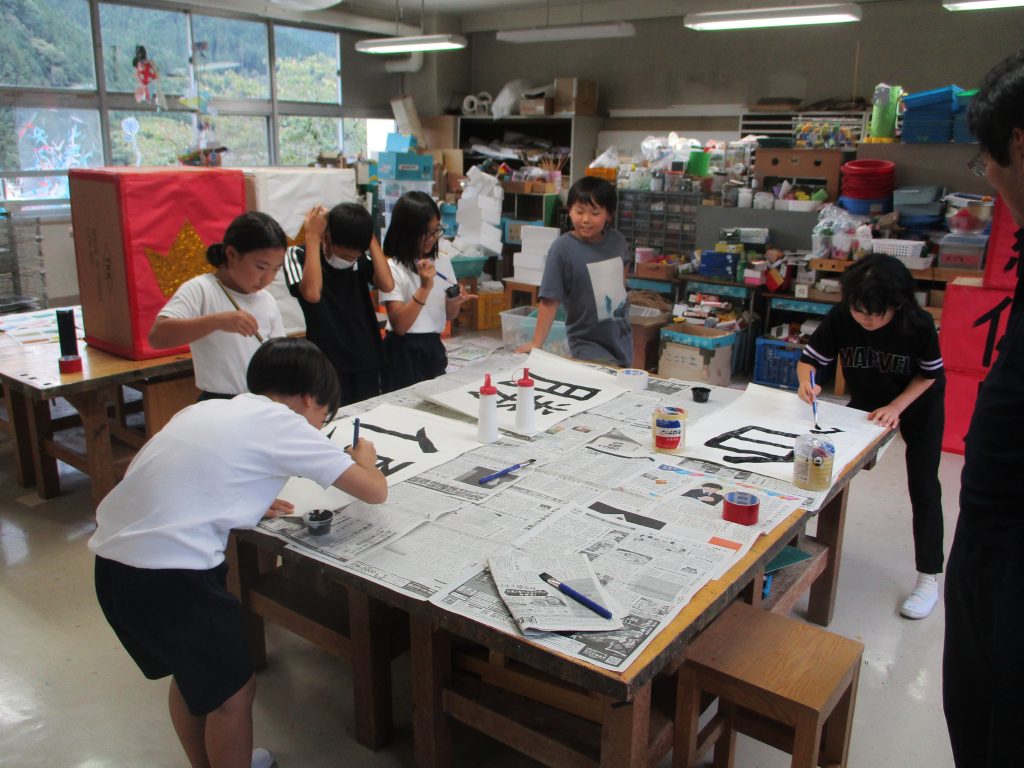

図画工作科の時間に、3年生は教師が作成したネットフォームに、学習の振り返りを記入しています。

時間を掛けずに自分の学習を確認することができ、負担が少ないことから、次回の学習プランを立てる時間を十分に確保できるようになりました。

指導者にとっても大きなメリットがあり、児童のネットフォームを通じた学習振り返りを通じて、学級全体の学習状況を容易に把握できるようになりました。

その結果、指導と評価を一体化し、効果的に授業づくりを進めることができるようになりました。

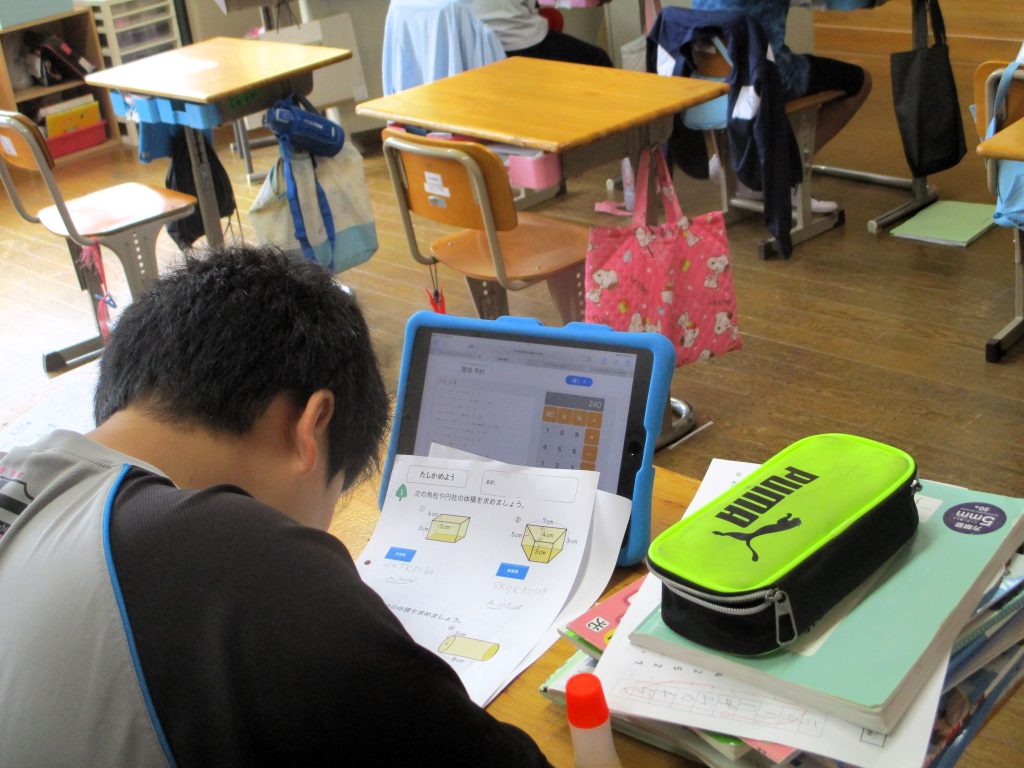

6年生の算数の時間、知識を定着させるための習熟問題に取り組んでいる様子です。

教科書やドリル帳に加えて、児童の現在の課題に合わせた問題が出題されるウェブドリルも活用することで、効果的に習熟問題に取り組んでいます。

問題を解いた後、即座に答え合わせが行われるため、理解が不十分な場合には何度も問題に取り組むことができます。

知識・技能の定着に近道がないことは今も昔も変わりませんが、新しい問題解決方法を取り入れ、繰り返し取り組むことで定着を図っています。

5回目の全校練習を実施しました。

今日の練習では、入退場を中心に運動会全体の流れの確認をして、当日円滑に進められるようにすることを目標にしました。

開会式、閉会式の練習では、”気を付け”と”礼”の練習を行いました。

運動会本番に自分たちを応援するために来てくださった方々への感謝の気持ちを伝えるための例であることを理解し、真剣に練習しました。

1年生の初めの言葉も練習をしました。

全校児童の前で発表するのが初めてで、とても緊張した様子でしたが、大きな声を出して堂々と発表することができました。

これまでの練習の成果が発揮できていたので、本番も自信をもってできるよう声を掛けていきます。

入退場の練習も、高学年を中心にきびきびした動きを見せていました。

練習が重なってきて、疲れている様子も見られますが、グラウンドに立っている間はよく集中しています。

運動会に向けて、子どもたちは気持ちを高めています。

よく晴れた秋の空の下で、全校朝会を行いました。

校長先生から、現在行われているラグビーワールドカップにちなんで、「ノーサイド」のお話がありました。

激しくぶつかり合うラグビーですが、試合の終了は、敵味方の境を無くすという意味で「ノーサイド」。

本校の子どもたちも、運動会では赤組と白組に分かれて競技を行いますが、運動会が終わったときには勝ち負け以上に、お互いの健闘を称え合うノーサイドの姿勢をもってほしいことを伝えました。

スポーツの大会での頑張りや、消防写生会の受賞を表彰しました。

消防写生会の表彰は、奥多摩消防署から来てくださり、直接渡していただきました。

表彰状を受け取った後に、他の子どもたちから大きな拍手が送られました。

友達の頑張りを認め合おうとする、本校の子どもたちのよいところが感じられました。

運動会まで1週間となりました。

高学年は一人一人に係活動があり、今日は係の準備を行いました。

得点係

放送係

準備係

実行委員会

人数が少ないので、一人一人に任せられる役割がとても大きくなります。

大変ではありますが、やり切ったときには集団の中で貢献できたことが実感できて、自分自身に有用感を感じることができます。

役割と責任を最後まで果たせるよう、子どもたち一人一人に丁寧に指導をしています。