奥多摩子ども国際音楽祭が奥多摩中学校体育館で開催され、町内の小学校5・6年生と中学生が招かれ、ウィーンから来日した音楽家の見事な演奏と、地元で受け継がれてきた鹿島踊りの華やかな披露がありました。

プロフェッショナルたちの圧倒的なパフォーマンスから、子どもたちは多くの感動を受けたようです。

音楽を極めるために努力を積み重ねる姿や、地域の伝統芸能を守り続ける情熱的な人々の姿勢に触れ、将来への新たな一歩を考えるきっかけとなるよう、事後の指導をしていきます。

東京都で一番西(東経139°5′50″)にある小学校、東京で一番標高の高い(標高350m)場所に建つ小学校、東京で一番学区の広い(八王子市と同じくらい)小学校、それが奥多摩町立氷川小学校です。明治6年(1873年)開校で、令和5年(2023年)には創立150周年を迎えました。

奥多摩子ども国際音楽祭が奥多摩中学校体育館で開催され、町内の小学校5・6年生と中学生が招かれ、ウィーンから来日した音楽家の見事な演奏と、地元で受け継がれてきた鹿島踊りの華やかな披露がありました。

プロフェッショナルたちの圧倒的なパフォーマンスから、子どもたちは多くの感動を受けたようです。

音楽を極めるために努力を積み重ねる姿や、地域の伝統芸能を守り続ける情熱的な人々の姿勢に触れ、将来への新たな一歩を考えるきっかけとなるよう、事後の指導をしていきます。

今日から2週間、本校では読書週間を実施しています。

「読書の秋」というように、落ち着いてゆっくりと読書を楽しむには、ちょうどよい季節なので、毎年この時期に読書週間を設定しています。

休み時間を利用して、先生がおすすめの本を読み聞かせする企画を実施しています。

先生が工夫を凝らして読み聞かせるお話を聞いて、子どもたちは声を出して笑っていました。

読み聞かせで興味をもった本を、自分でも手に取っていき、読書への興味を高めてもらいたいです。

本校の創立150周年記念式典に向けて、全校で練習を行いました。

150年をお祝いする発表の入場から整列、全校での「ふるさと」の斉唱まで練習しました。

お誕生日会をたくさんの人で、盛大に行うことで、氷川小学校に喜んでもらえるよう頑張ろう、と練習の最後に校長先生から子どもたちに話しました。

相手を意識しながら、残り1週間、練習を積み重ねていきます。

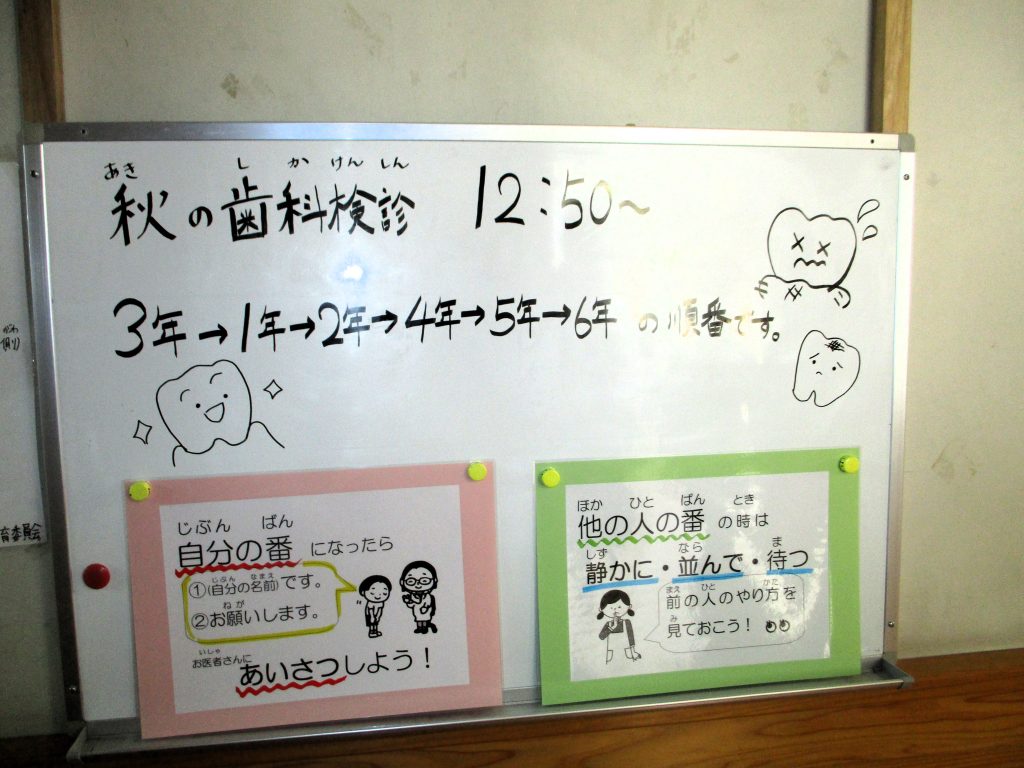

本日、全校で歯科検診を実施しました。

歯の健康が損なわれると、口内に痛みが生じるという影響だけではなく、他の部位の不調につながったり、力を入れることができなくなったりすることが分かっています。

何より、食事をおいしく食べることができなくなることの影響は、健康な生活を送る上で大きなマイナスになります。

日頃から予防に努めることに加えて、定期的な検査で早期に発見した異常を、できるだけ早めに治療することにも取り組んで欲しいと、歯科医の先生からお話をいただきました。

3年生は、奥多摩山のふるさと村で、古里小学校と合同オリエンテーリングを行う予定です。

今日は、その事前交流会を、本校で実施しました。

昇降口の前で、古里小学校の3年生をお出迎え

山のふるさと村オリエンテーリングの説明会と、班会議

校庭で交流遊び

2時間の交流会は、あっという間だったと、3年生の子どもたちは感想で言っていました。

古里小学校に帰っていくバスを、いつまでも手を振って見送っていました。

2年生は生活科の時間に栽培してきたサツマイモを収穫しました。

子どもたちは、最近学校の周辺に猿が出没しているということを耳にしていたので、自分たちが栽培しているサツマイモが取られないか心配していました。

芋ほりが始まり、自分の手で土を掘ると、次々に大きなサツマイモが顔を出しました。

「野菜名人になろう」というテーマで1学期から取り組んできた成果が、今回の収穫でまた一つ具体的な形になりました。

自分たちの努力が実り、サツマイモの収穫を通じて名人に近付けたことを実感している様子が、2年生の笑顔から伝わってきました。

来週に迫った創立150周年記念式典の会場を飾り付けるために、高学年が合同で、大きな花の飾りを製作しました。

色画用紙を折りたたんではさみで切ってから広げると、様々な模様になります。

できあがった模様を5~6枚重ねると、大きな花が出来上がりました。

独自の切り方や重ね方で製作したので、その個性が際立っています。

同じものは一つとして存在しません。

150年の歴史の中で多くの卒業生が巣立ち、成長してきた本校にふさわしい飾りが完成しました。

武蔵野市立井之頭小学校の4年生は、毎年奥多摩町に移動教室で訪れており、その際に奥多摩町の小学校と交流をしています。

今年も井之頭小学校の4年生が、本校に交流に来ました。

お互いの学校や、住んでいる地域について紹介するプレゼンを発表し合いました。

井之頭小学校の紹介の際には、2年前に新型コロナウイルスの影響で交流ができなかった本校の6年生も、ゲストとして招かれました。

前のめりになって話を聞く様子から、奥多摩町とは様子が違う武蔵野市のことに、4年生も6年生も興味をもった様でした。

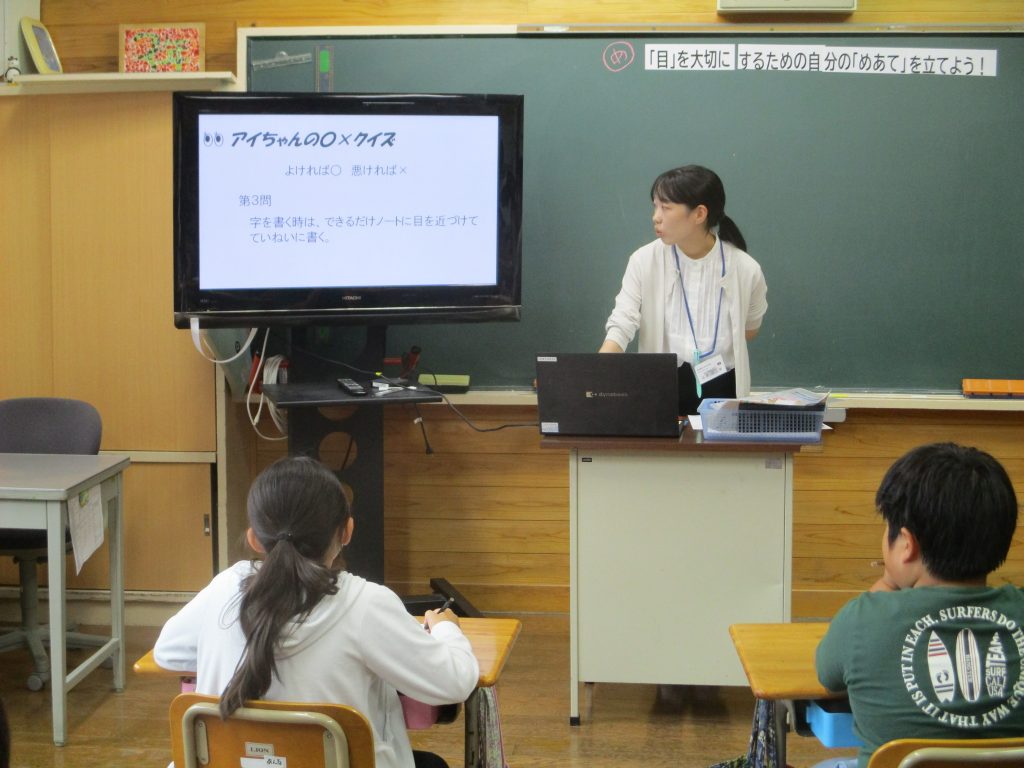

3年生は、学級活動の時間に健康の大切さを考える活動に取り組みました。

今日のテーマは、「目の健康」です。

初めに、目に関するクイズを出題し、目の大切さについて学びました。

その大切な目が見えずらくなった状態を体験するために、ぼやけた画像を見たり、曇ったファイルを通してプリントを見たりする活動から、見えないことがとてもストレスに感じられると、実際に体験しました。

また、物を見るときに30㎝よりも近付くと目によくないということから、30㎝に切り取った紙テープを使って、具体的な目によい距離を体感していました。

どんな行為が目によくないのか意見を出し合い、確認をした後に、具体的なめあてを考えました。

「勉強する際や読書の際には、目を離すようにする。」や、「テレビやタブレットなどを近くで見ない・続けてみない。」といった、自分の目を守るめあてを考えていました。

5年生は、木材を使って、トビラの立体作品を作成しています。

トビラは必ず開閉できるようにして、開けた先がどこにつながっているのかストーリーを考えてから製作を始めています。

指導者が提示した、世界中の様々なトビラの写真からイメージを膨らませて、電動糸鋸やドライバーを使って、製作を進めました。

一人の力で作業をすることが難しくなった際には、友達が手を止めて手伝っている様子が見られました。