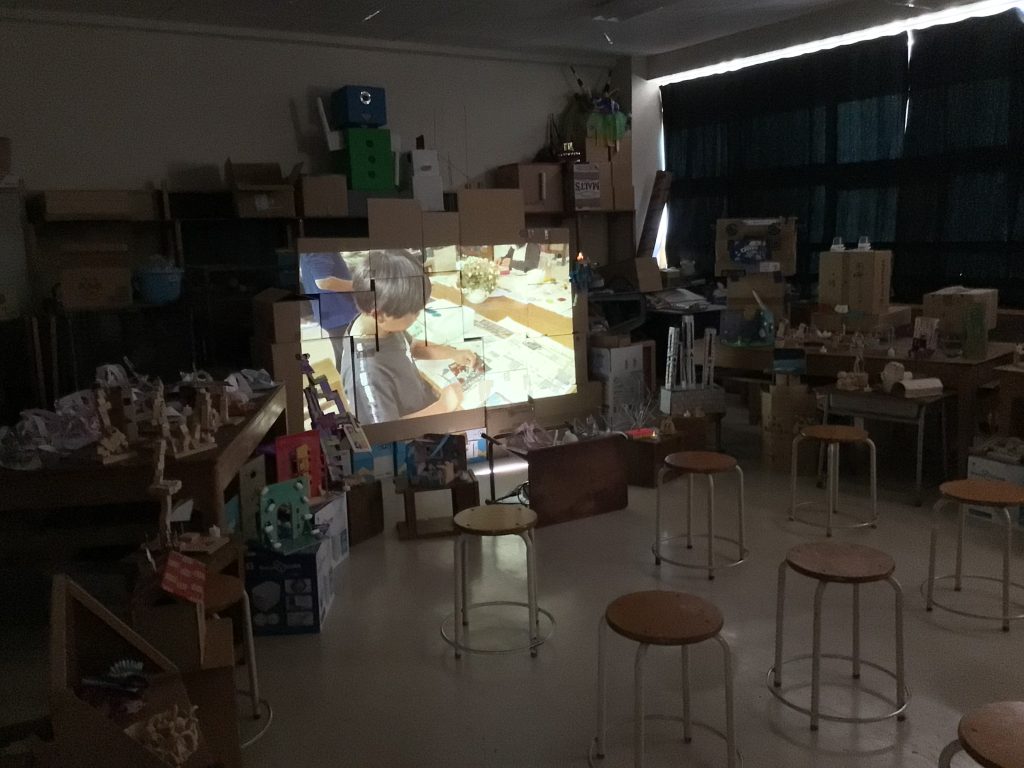

4年生は音楽の授業で、3人グループで様々な打楽器を組み合わせた音楽づくりに取り組みました。

子どもたちは、最初にトライアングル、ドラム、タンバリンなどの打楽器の音色や特徴を、実際に演奏しながら確かめました。

そして、素材や叩き方によって音が変わることをつかんでいました。

その後、グループで話し合い、使う楽器や演奏の仕方を工夫して音楽をつくりました。

子どもたちは、リズムや音色を組み合わせながら、自分たちだけのオリジナルの音楽をつくりました。

打楽器だけでも、使う楽器や演奏の仕方を工夫することで音楽がつくれることを体験したことで、その他の楽器にも興味をもつ様子が見られました。