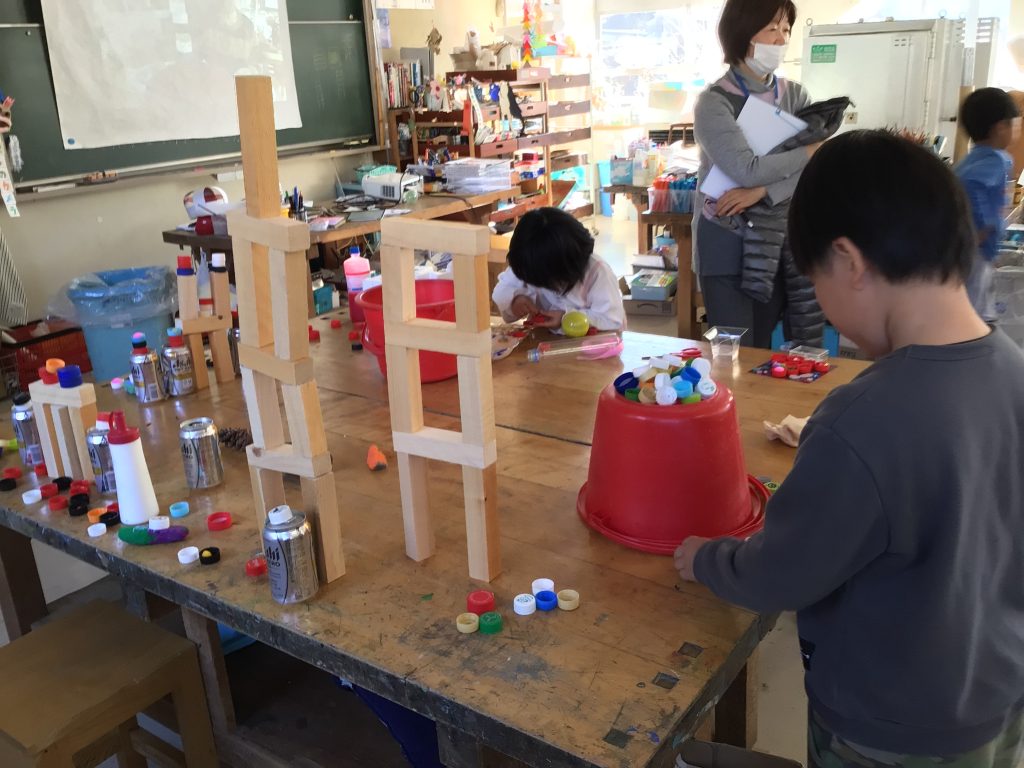

2年生が生活科の時間に作成した動くおもちゃを、1年生に紹介して遊んでもらう活動を行いました。

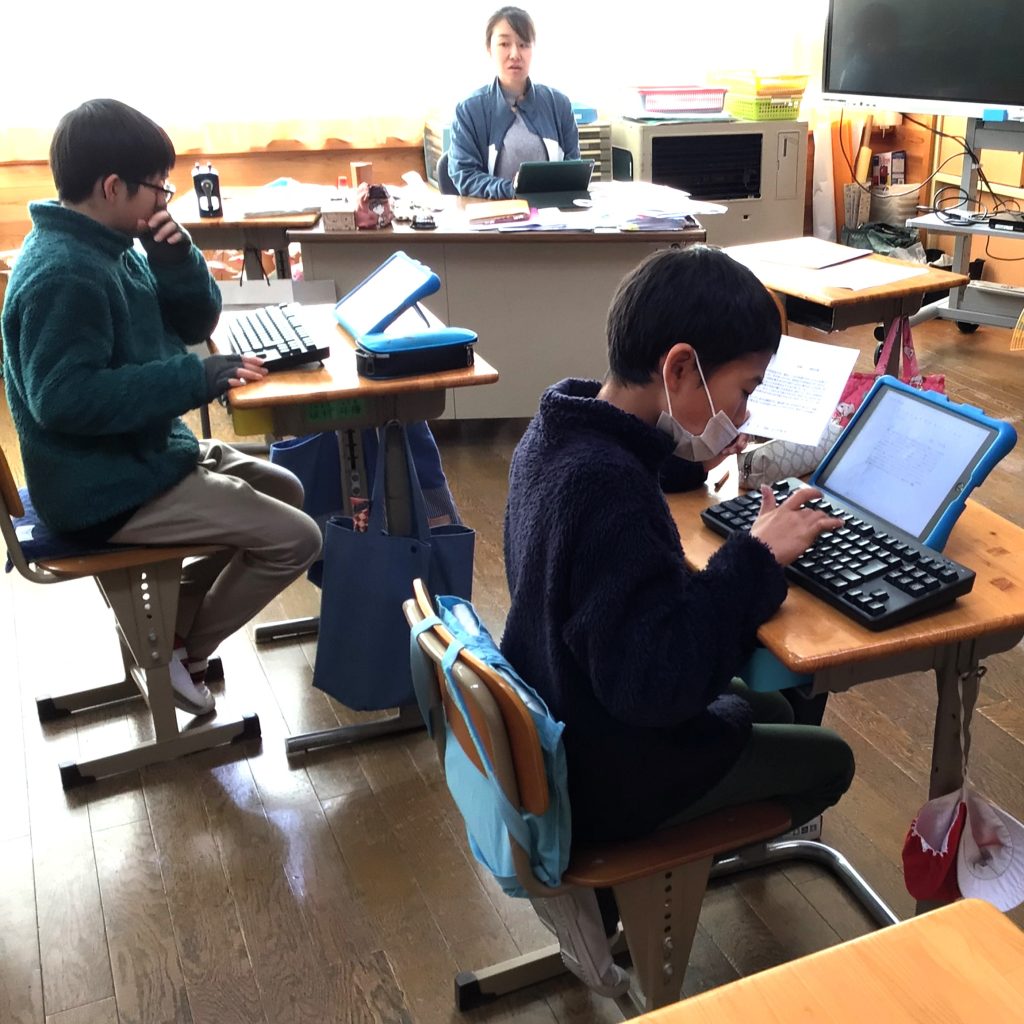

最初に、2年生が使い方や遊び方、注意点を丁寧に説明しました。

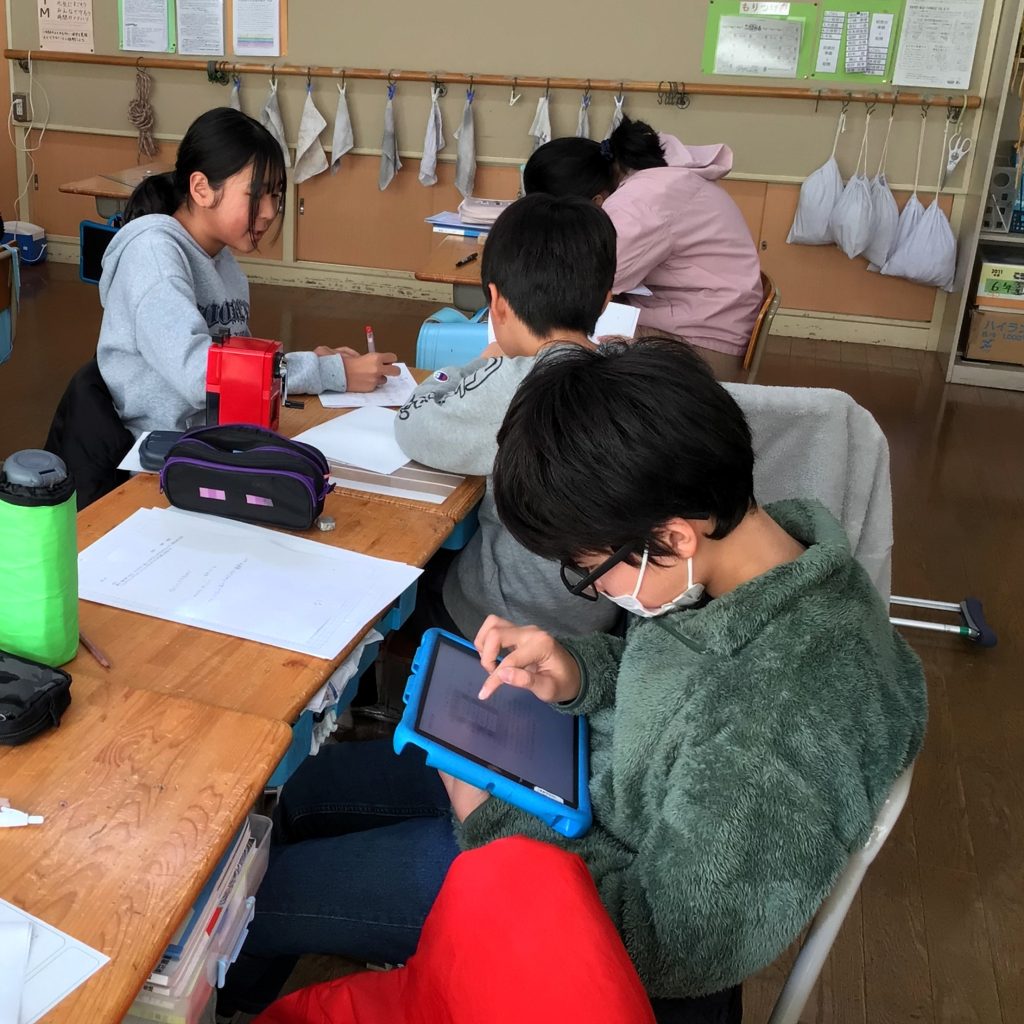

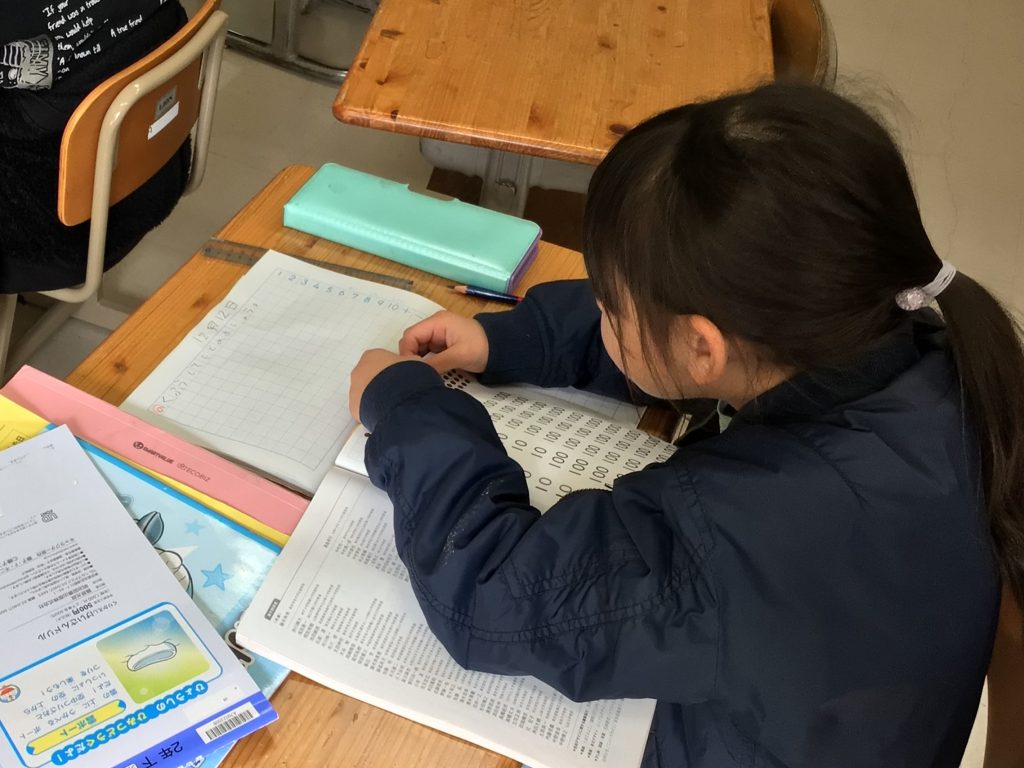

1年生は、おもちゃの動きや仕組みに興味津々で、真剣な表情で話を聞いていました。

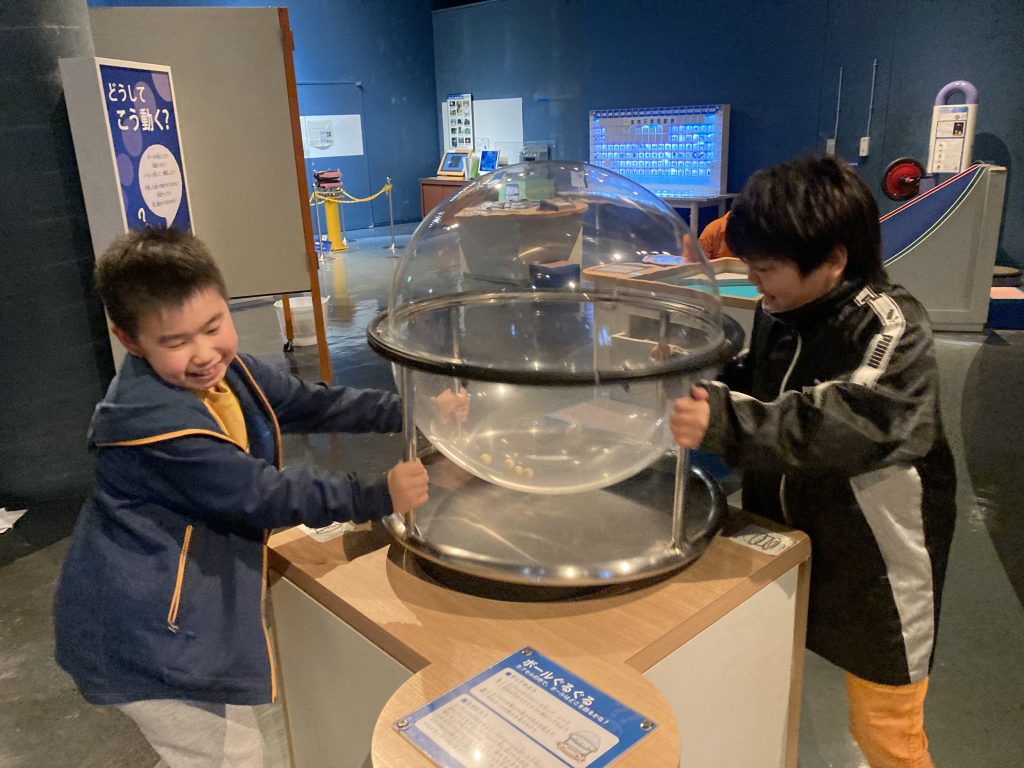

いよいよ遊びが始まると、おもちゃを使ったゲームや競争など、さまざまな遊びに取り組み、1年生は大きな声を出して笑ったり、歓声をあげたりして、とても楽しそうにしていました。

途中、おもちゃがうまく動かなくなってしまう場面もありましたが、2年生は落ち着いて状態を確認して、また遊べるようにしました。

1年生は、2年生が親切に教えてくれたことに感謝し、2年生は、1年生に喜んでもらったことで、自信を付けられたようでした。