1年生と2年生が、卒業式の会場飾り付けとなる蝶の製作に取り組みました。

透明なフィルムを蝶の形に切り抜き、個性あふれる飾りを作成しました。

授業の始めには、お世話になった6年生への感謝の気持ちを込めて、丁寧につくろうと呼び掛けがありました。

子どもたちは、思い思いの色や模様で蝶を飾り付け、会場を彩る美しい作品をたくさんつくりました。

完成した蝶は、卒業式の会場に飾られ、6年生の門出をお祝いします。

東京都で一番西(東経139°5′50″)にある小学校、東京で一番標高の高い(標高350m)場所に建つ小学校、東京で一番学区の広い(八王子市と同じくらい)小学校、それが奥多摩町立氷川小学校です。明治6年(1873年)開校で、令和5年(2023年)には創立150周年を迎えました。

1年生と2年生が、卒業式の会場飾り付けとなる蝶の製作に取り組みました。

透明なフィルムを蝶の形に切り抜き、個性あふれる飾りを作成しました。

授業の始めには、お世話になった6年生への感謝の気持ちを込めて、丁寧につくろうと呼び掛けがありました。

子どもたちは、思い思いの色や模様で蝶を飾り付け、会場を彩る美しい作品をたくさんつくりました。

完成した蝶は、卒業式の会場に飾られ、6年生の門出をお祝いします。

本日、6年生は卒業式に向けて練習を開始しました。

練習の初めに、校長先生から卒業式に臨む心構えについて話をしていただきました。

校長先生の話を受けて、6年生は表情を引き締め、一つ一つの礼儀作法を丁寧にこなしていました。

これから練習を重ね、思い出に残る素晴らしい卒業式になるよう指導していきます。

本日、今年度最後の長縄集会が行われました。

各クラスはこれまでの練習の成果を発揮しようと、力一杯縄を回し、子どもたち同士で声を掛け合っていました。

中には欠席者がいて、一人当たりの負担が大きくなってしまうクラスもありました。

しかし、そのような状況でも、チームワークを発揮して最後まで諦めずに跳び続ける姿が印象的でした。

本日の長縄集会をもって、今年度計画していた集会全て終了となりました。

代表委員会を始めとした各委員会が、全校を盛り上げるための企画を考え、実施してきました。

5年生が引き継ぎ、来年度の集会をよりよいものにしていけるよう、引き続き指導していきます。

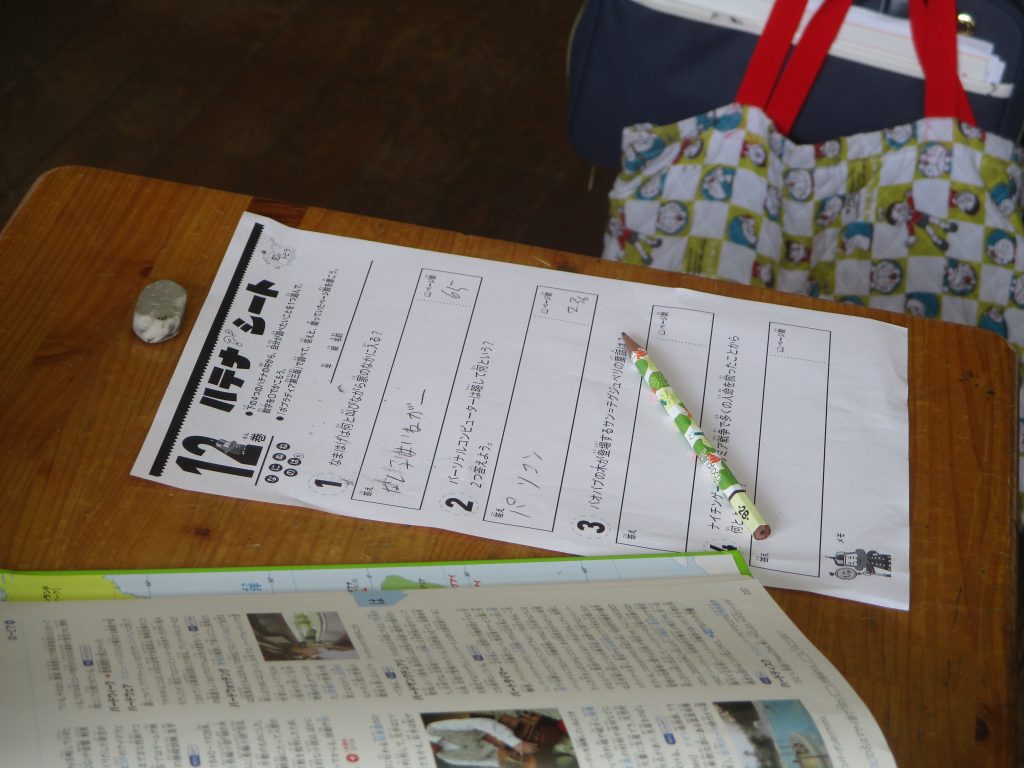

4年生の国語の授業では、図書支援員さんの協力の下、百科事典の使い方について学習しました。

図書支援員さんが用意してくれたお題について、子どもたちは百科事典を使って調べました。

調べた内容を基にクイズを作成し、クラス全員で楽しみながら学びを深めました。

百科事典で調べる方法を身に付けることができました。

進級してからも、百科事典を積極的に活用していきます。

1・2年生合同の図画工作の授業で、体育館のフロアを巨大なキャンバスにして作品づくりに取り組みました。

短冊状の画用紙をつなぎ合わせ、子どもたちは思い思いの絵を描きました。

友達同士で相談しながら画用紙のつなぎ方を工夫し、長い列をつくっていきます。

できあがった長蛇のような画用紙から、「空を飛ぶ龍」や「海の中の世界」など、子どもたちは豊かに想像しました。

協力して絵の具を塗り、イメージをより鮮明なものにしました。

1年生と2年生が、創作活動を十分に楽しんでいる様子が見られました。

3・4年生合同体育では、フライングディスクを使ったゴール型ゲーム「アルティメット」に取り組んでいます。

審判を置かない競技のため、敵味方関係なくフェアプレーを心掛け、お互いを尊重し合ってプレーしています。

フライングディスクを投げる技術はもちろん、味方がパスを出せるところに走り込む体力も向上しています。

ゲーム終了後には、両チームが一緒になって大きな円になり、試合のよかったところを認め合う「スピリットサークル」をして授業を終わりにしています。

本日6年生は、市立青梅総合医療センターから講師の先生を招いて「がん教育」を実施しました。

事前に保健の授業で生活習慣病について学んでいた6年生は、実際に病院でがんの治療にあたっているお医者さんから、がんの種類や原因、予防法などについて学びました。

また、治療法や患者さんの生活についても話を聞き、がんを正しく恐れることの大切さを学びました。

今日は、5年生と6年生合同の体育で、タグラグビーに取り組みました。

タグラグビーは、楕円形のボールを使い、相手陣地に攻め込み、トライを目指すスポーツです。

タックルの代わりに腰につけたタグを取ることで相手を止めることができます。

一人一人がボールを保持する責任感をもち、相手陣地に攻め込んでいく姿は、まさにラグビー選手のようでした。

学校公開に合わせて、3階多目的室において、3学期に制作した図工作品を展示しています。

本校に御来校の際には、ぜひ多目的室にもお立ち寄りください。

本日、1年間お世話になった6年生への感謝の気持ちを伝えるため、縦割り班掃除の終わりに、下級生から6年生へ手紙を送りました。

下級生一人一人が、6年生への感謝の気持ちを綴りました。

手紙を受け取った6年生からは、5年生のリーダーシップの下、更に縦割り班活動を盛り上げていってほしいという激励の言葉が送られました。

下級生一人一人が自分への感謝の気持ちをもっていることを知り、手紙を読む6年生がみんなうれしそうにしていました。