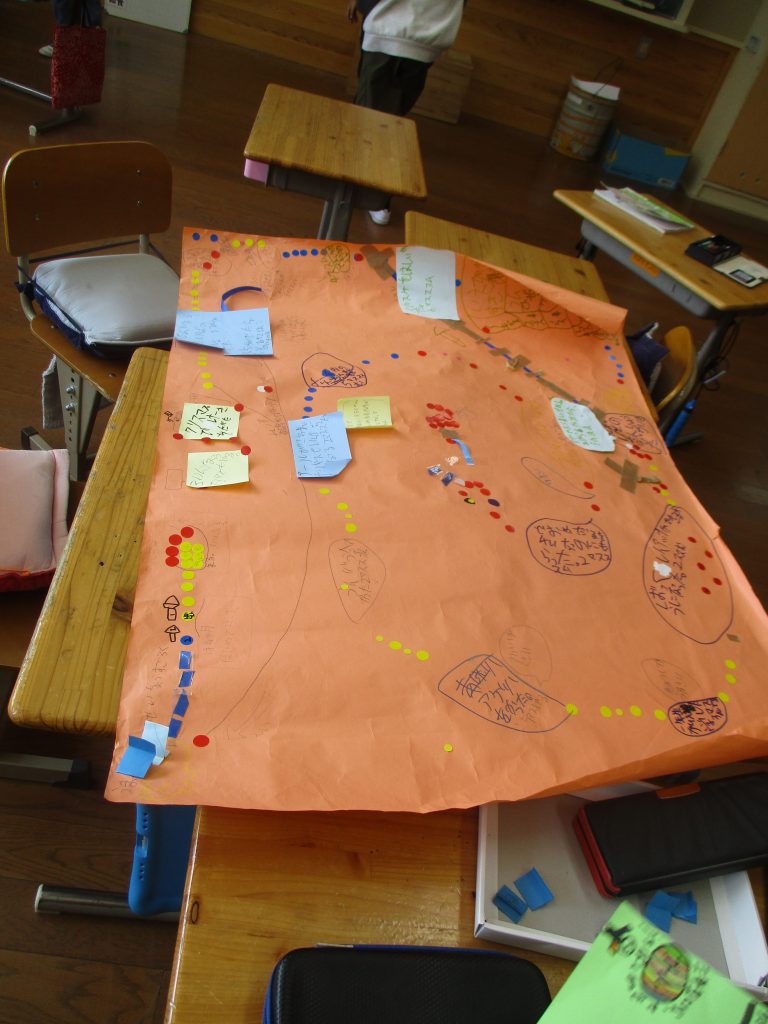

1年生から5年生が合同で図画工作の時間に、卒業生へ送るための共同作品を制作しました。

縦割り班ごとに大きな板段ボールに、卒業生にとって思い出深い、奥多摩の情景などを描きました。

5年生は班員に指示を出し、協力し合いながら作品を作り上げました。

授業の最後に、各班の代表が作品のコンセプトや苦労した点を、他の班に紹介しました。

東京都で一番西(東経139°5′50″)にある小学校、東京で一番標高の高い(標高350m)場所に建つ小学校、東京で一番学区の広い(八王子市と同じくらい)小学校、それが奥多摩町立氷川小学校です。明治6年(1873年)開校で、令和5年(2023年)には創立150周年を迎えました。

1年生から5年生が合同で図画工作の時間に、卒業生へ送るための共同作品を制作しました。

縦割り班ごとに大きな板段ボールに、卒業生にとって思い出深い、奥多摩の情景などを描きました。

5年生は班員に指示を出し、協力し合いながら作品を作り上げました。

授業の最後に、各班の代表が作品のコンセプトや苦労した点を、他の班に紹介しました。

本日、卒業式に向けて予行を実施しました。

予行のはじめに、卒業式委員の教員から、本番と同じ心持で臨むように話がありました。

子どもたちは、その言葉をしっかりと受け止め、終始緊張感をもった態度で臨んでいました。

入場、卒業証書授与、退場など、すべての流れを滞りなく進めることができました。

予行に参列した教員の中には、真剣な4年生から6年生の子どもたちの様子に心を打たれて感動するものもいました。

1年生の体育では、ボールゲームの授業を行いました。

今回は、ボールを足で操作することに重点を置き、サッカーのドリブルのような動きや、ボールを蹴って的を通すゲームに挑戦しました。

子どもたちは、最初は足でボールをうまくコントロールできず、力加減に苦労する様子も見られました。

しかし、練習を重ねるうちに、徐々にボールを扱えるようになっていきました。

また、運動を得意とする子が、友達にボールの扱い方を丁寧に教えてあげる場面も見られました。

ボールを扱う技術や体力に加えて、協力してスポーツに取り組む姿勢も育っている様子が見られました。

3年生の社会科「くらしの移り変わり」の学習で、昔の家事で利用していた七輪を使う体験を行いました。

子どもたちは木炭に火を移し、マシュマロを焼こうとしましたが、なかなか火が付かなくて苦労していました。

また、薪が燃える煙にも苦労している様子が見られました。

諦めずに火を起こし、マシュマロを焼きながら、昔の暮らしの大変さを実感していました。

実際に昔の道具を使用してみることで、現在使われているものがとても便利な道具であることを実感することができたようです。

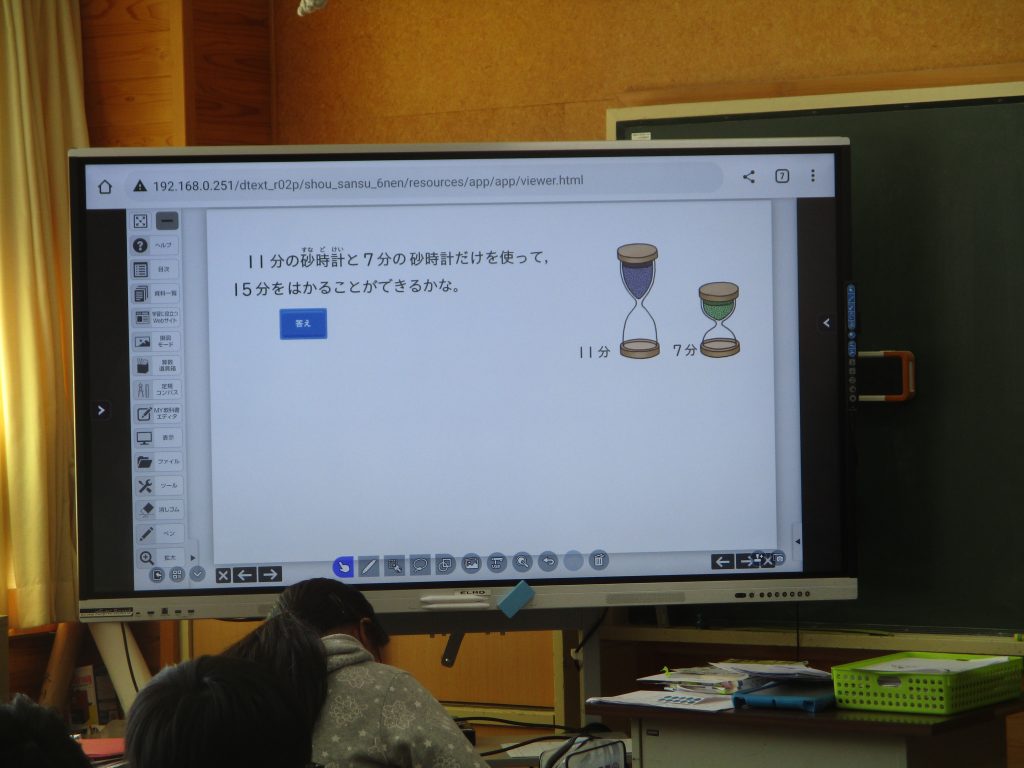

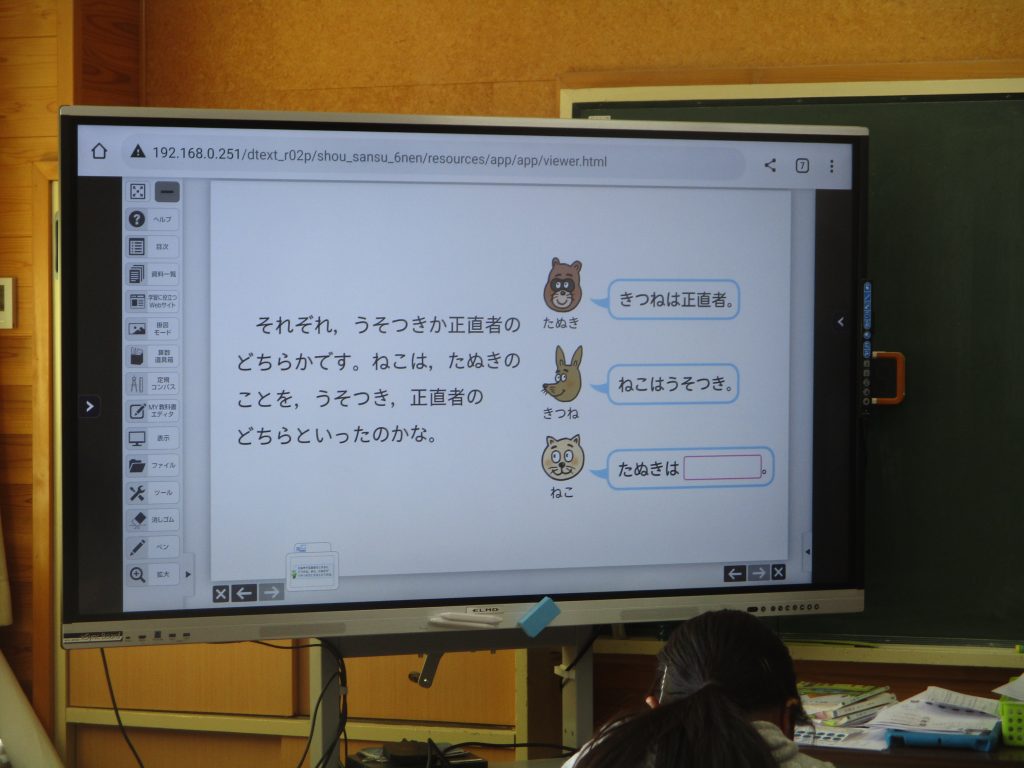

6年生の算数の授業では、「学んだことを生かして発展問題に取り組もう」という単元で、これまで学習してきた知識・技能を生かした問題に挑戦しました。

仮説を立てて論理的に考える問題や、数を組み合わせて解く問題など、通常の授業では扱わないような発展的な問題に、子どもたちは意欲的に取り組んでいました。

一人では解き方を思い付きませんでしたが、友達と相談しながら試行錯誤を重ねることで、徐々に答えに近付いていく姿が見られました。

2年生の生活科では、「自分の成長を振り返る」学習が行われました。

何人かの子どもが、自分がこれまでどのように成長してきたか、どんなことができるようになったのかを調べて分かった内容を、すごろくにまとめました。

本時は、2年生全員でそのすごろくを実際に遊びました。

遊び終わった後には、工夫しているところや面白いと感じたところを、すごろくの作者に伝え合いました。

子どもたちは、すごろく遊びを通して友達の成長に興味関心を高めると同時に、改めて自分の成長も実感することができたようでした。

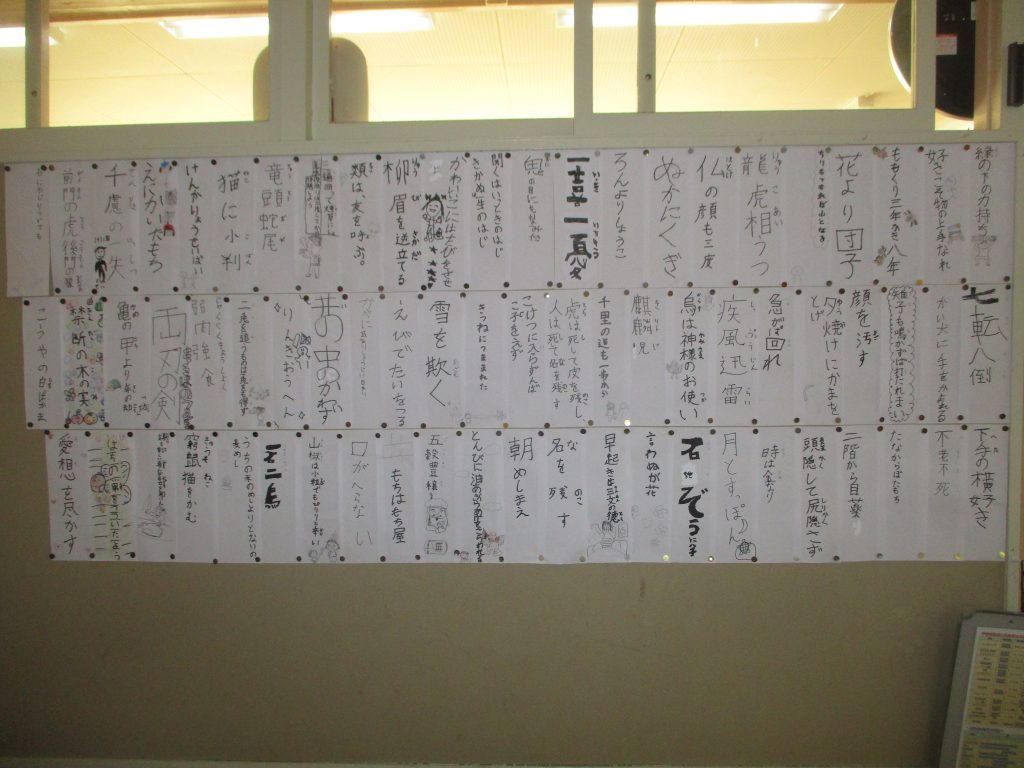

3年生は、2学期からことわざ学習に取り組んできました。

学習の合間の自学の時間に、たくさんのことわざを調べ記録してきました。

そして今、3年生教室前の廊下の壁一面には、調べたことわざが掲示されています。

これまで学習した成果が目に見えることで、一人一人の自信につながっています。

3年生との会話の中にも、ことわざが使われるようになりました。

「石の上にも三年」や「虎穴に入らざれば虎子を得ず」など、学習したことを積極的に活用している様子が見られます。

3年生の間に磨いてきた言葉への感性を、進級した後も活用していけるよう、指導していきます。

4年生から6年生までの児童が合同で卒業式練習に取り組んでいます。

練習では、卒業生は卒業の喜びや支えてくれた人々への感謝の気持ちを、在校生は卒業生への感謝の気持ちを伝えることを目的に、言葉や合唱の練習に励んでいます。

練習では、卒業証書授与や門出の言葉など、式当日の流れを一つ一つ確認しています。

練習の最後には、今日の練習でよかった点や改善点を振り返る時間を設けています。

子どもたちは、自分の言葉や歌に込めた気持ちをより効果的に伝える方法について考え、次への意欲を高めています。

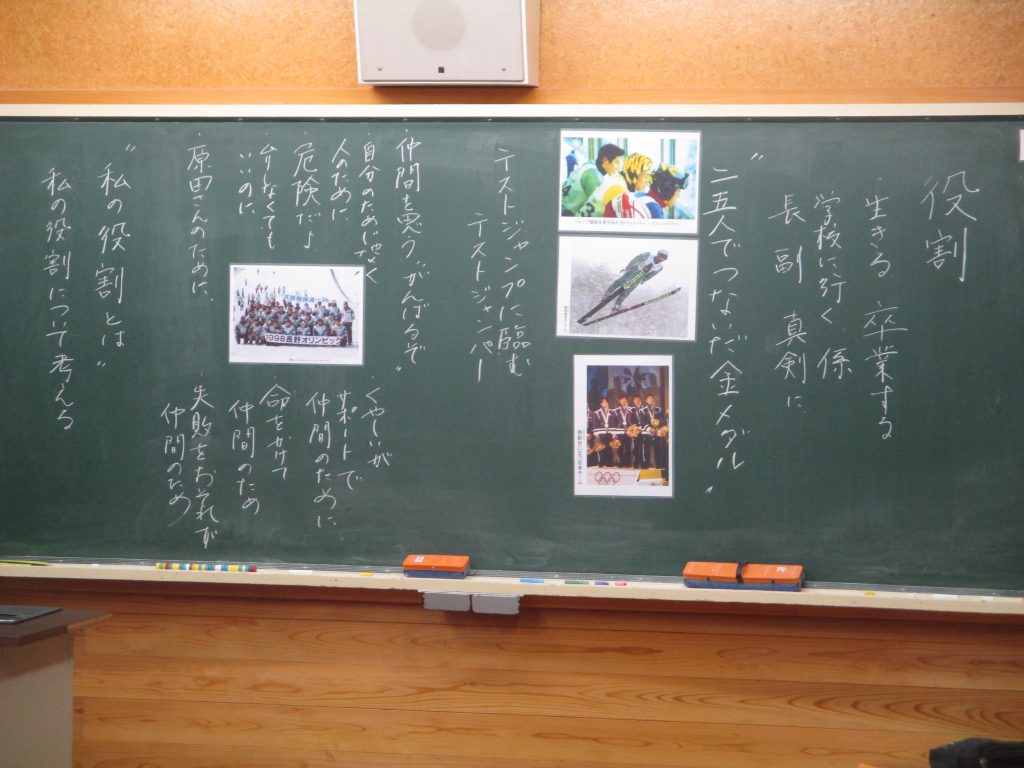

卒業を控えた6年生に向けて、校長先生が道徳の授業を行いました。

テーマは「自分の役割を果たすこと」でした。

教材は、長野オリンピックのスキージャンプ団体で、テストジャンパーとして活躍した高橋竜二さんたちの話でした。

吹雪の中、選手のために安全確認を行い、チームの勝利に貢献した彼の姿を通して、校長先生は「役割の大切さ」を6年生に考えさせました。

校長先生は、普段から子どもたちに、「集団の中で自己の役割を果たし、自己有用感を高めてほしい」と願っています。

テストジャンパーの話は、6年生に深い感銘を与え、自分の役割について真剣に考えるきっかけを与えたようです。

この時間に考えたことを、氷川小学校を卒業して進む先で生かしていってほしいと願っています。

5年生と6年生が、家庭科の時間に調理実習を行いました。

グループで作りたい料理を考え、レシピを調べるところから取り組みました。

6年生にとっては小学校生活最後の調理実習。

グループで協力して手際よく調理を進め、大成功で終えることができました。