メジャーリーガーの大谷翔平選手から贈られたグローブで、子どもたちが野球を楽しんでいます。

休み時間になると、子どもたちはグラウンドに集まり、大谷選手のグローブを使ってキャッチボールやバッティングを楽しんでいます。

グローブは右利き用と左利き用があり、子どもたちは自分の使いやすい方を選んで使用しています。

参加している子どもたちはグローブを交換して、全員が大谷グローブを使えるようにしています。

子どもたちは、大谷選手からの贈り物であるグローブを大切に扱い、野球を楽しんでいます。

東京都で一番西(東経139°5′50″)にある小学校、東京で一番標高の高い(標高350m)場所に建つ小学校、東京で一番学区の広い(八王子市と同じくらい)小学校、それが奥多摩町立氷川小学校です。明治6年(1873年)開校で、令和5年(2023年)には創立150周年を迎えました。

メジャーリーガーの大谷翔平選手から贈られたグローブで、子どもたちが野球を楽しんでいます。

休み時間になると、子どもたちはグラウンドに集まり、大谷選手のグローブを使ってキャッチボールやバッティングを楽しんでいます。

グローブは右利き用と左利き用があり、子どもたちは自分の使いやすい方を選んで使用しています。

参加している子どもたちはグローブを交換して、全員が大谷グローブを使えるようにしています。

子どもたちは、大谷選手からの贈り物であるグローブを大切に扱い、野球を楽しんでいます。

本日、子どもたちに予告なしの火災想定避難訓練を実施しました。

突然の非常ベルに驚いた様子でしたが、慌てることなく速やかに避難行動を取ることができました。

全員が避難したところで、訓練への真剣さを振り返ったところ、子どもたち全員が自信をもって、「真剣に取り組んだ」と手を挙げていました。

4月に入学する新入生にも、今日の真剣さをぜひ示してほしいと伝えました。

4年生の音楽では、卒業式の入退場曲となる「威風堂々」の合奏練習に取り組んでいます。

今年初めて卒業式に出席する4年生は、全員が意欲的に練習に取り組んでいます。

練習では、パートごとに分かれて練習した後、全体で合わせます。

難しいリズムや音程にも挑戦しています。

卒業式当日、堂々と演奏し、6年生の門出を祝うことが目標です。

本校では、地域と繋がるアートプロジェクトに取り組んでいます。

アーティストの方と地域の方々が協力し、地域ならではの生活や特徴を作品に表現していく試みです。

現在進行中のプロジェクトでは、学校下の河原で拾った石灰岩を利用した作品作りが進んでいます。

1年生と2年生は、拾った小石を廊下に並べ、そこから感じ取ったことを交流するワークショップも行いました。

これからこの小石が、どのように使われて作品になっていくのか、子どもたちは楽しみにしています。

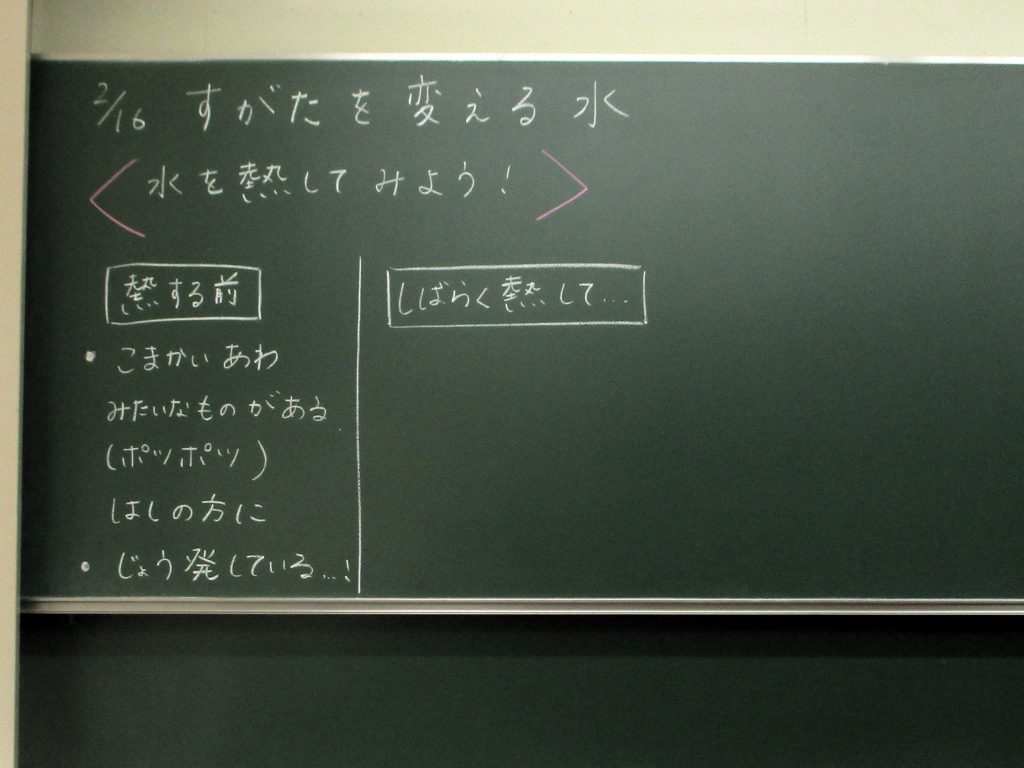

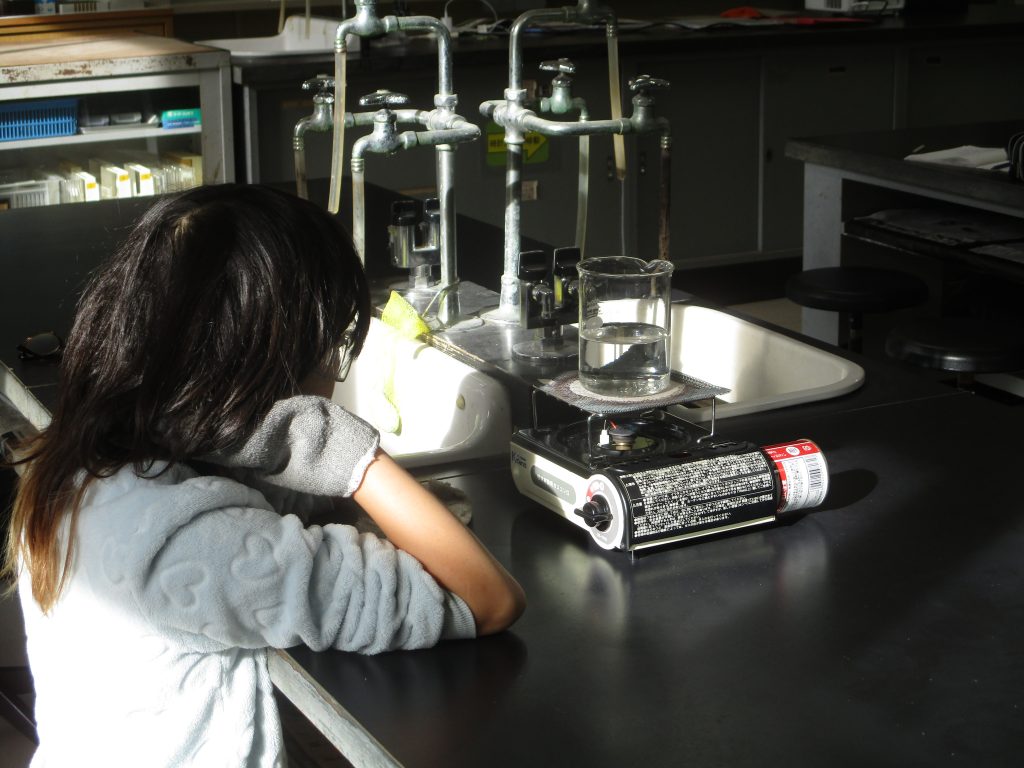

4年生理科「ものの温まり方」の学習で、ビーカーに入れた水を温めた時の変化を観察し、タブレット型端末に記録しました。

子どもたちは、加熱開始から沸騰までの水の変化を写真や動画で記録し、時間経過とともにどのように変化していくのかを詳しく観察しました。

この観察を通して、水が温められるにつれて、泡が少しずつ増えていく様子や、沸騰直前に水面が激しく揺れる様子などを記録することができました。

タブレット型端末を活用することで、子どもたちは沸騰の過程を繰り返し確認することができました。

1年生の国語では、物語文「ずうっと、ずっと大好きだよ」の読み取りを行いました。

子どもたちは教科書の文章を読みながら、「自分がよいと思った箇所」と「なぜだろうと思った箇所」に線を引きました。

その後、学級全体で、「どこに線を引いたのか」「どうしてそこに線を引いたのか」を、自分の言葉で発表し合いました。

友達の発表を聞いて、納得し、線を増やしている子もいました。

それぞれの考えを共有することで、叙述から読み取ることができる気持ちの表現や、様子の表し方など、表現の工夫に気付く様子が見られました。

1年生と2年生が合同で生活科の学習に取り組んでいます。

古里小学校との交流会に向けて、手作りおもちゃで遊ぶ計画を進めています。

2年生は以前おもちゃ作りをした経験を生かして、1年生に作り方を丁寧に教えています。

1年生は2年生の説明をよく聞き、真剣に製作に取り組んでいます。

完成したおもちゃは、古里小学校の友達にプレゼントする予定です。

子どもたちは、古里小学校の友達が喜んでくれる物を作ることを目標に頑張っています。

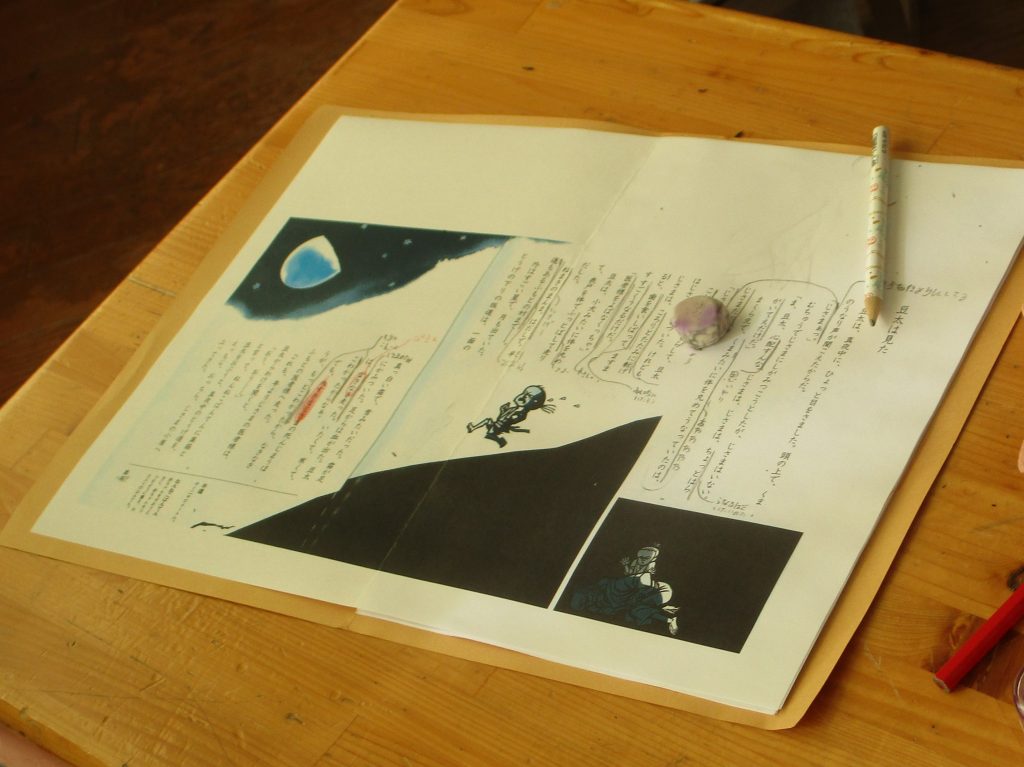

3年生の国語では、物語文「モチモチの木」の登場人物の気持ちの変化を読み取っています。

叙述から登場人物の心情を丁寧に考えています。

単元を通して文章に書き込みを重ねてきた結果、一人一人の読み取り力が高まり、書き込みの量が増え、内容も充実してきているようです。

さらに、友達と書き込み内容を交流することで、新たな視点や考えを得て、学びを深めている様子も見られます。

1年生と2年生が合同で体育の授業を行いました。

内容は、「おにあそび」です。

鬼にタッチされないようにフィールドの端まで駆け抜け、そこに置いてある宝を取って戻ります。たくさん宝を集められたチームが勝ちです。

2年生は1年生に声を掛けて、素早く動く子を囲んでタッチしようとしており、作戦を立てる様子も見られました。

最後は、全員で今日の振り返りを行い、より楽しめるようにルールを見直していました。

1年生と2年生が一緒に体を動かすことで、お互いによい刺激を与えています。

6年生国語の授業では、物語文「海の命」を読み取り、主人公が考える「村一番の漁師」について、叙述から考えました。

「村一番の漁師」という言葉は、教科書の叙述では明確に定義されていません。

そこで、登場人物の言動や行動、心情の変化などから、太一がどのような人物像を思い描いているのか、行間を読み取りながら探りました。

子どもたちは、友達と活発に意見交換を行い、それぞれの視点から「村一番の漁師」について考えを深めていました。