委員会活動の場でも、次の最高学年に向けて5年生が中心になっています。

一生懸命考える5年生を、6年生がうまくフォローしていました。

残り2カ月。

今年1年の活動を振り返って、次年度につなげていってほしいです。

東京都で一番西(東経139°5′50″)にある小学校、東京で一番標高の高い(標高350m)場所に建つ小学校、東京で一番学区の広い(八王子市と同じくらい)小学校、それが奥多摩町立氷川小学校です。明治6年(1873年)開校で、令和5年(2023年)には創立150周年を迎えました。

委員会活動の場でも、次の最高学年に向けて5年生が中心になっています。

一生懸命考える5年生を、6年生がうまくフォローしていました。

残り2カ月。

今年1年の活動を振り返って、次年度につなげていってほしいです。

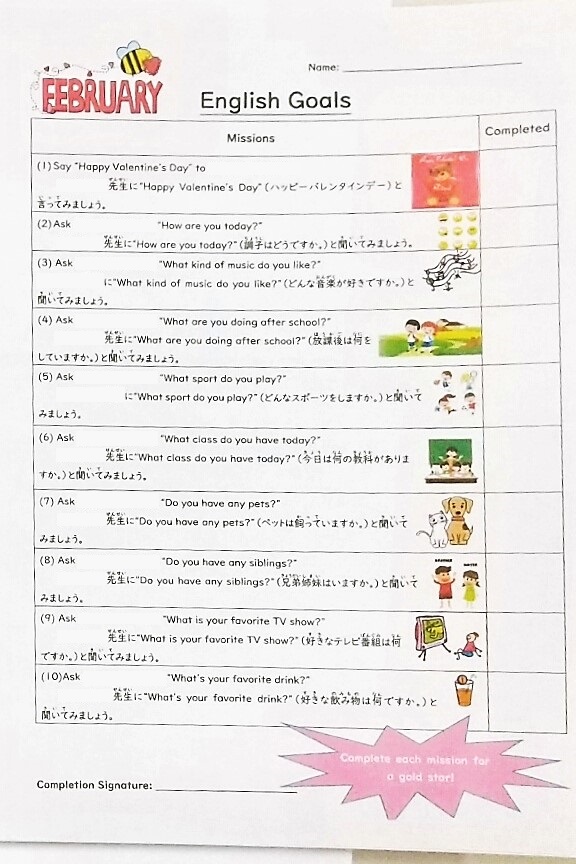

氷川小学校では、ALTの先生が常駐しています。

英語を活用できる機会が多いので、どんどんコミュニケーションを取っていこうと、「英語で質問カード」を作成しました。

休み時間になると、カードを手にALTの先生のところに来て質問をしています。

主体的に活動することで、英語の力だけではなく、コミュニケーション能力も高まっています。

1年生は、生活科の学習で伝統的な遊びにチャレンジしています。

今日は、校庭で自作の凧を上げました。

-011-scaled.jpg)

-007-scaled.jpg)

-005-scaled.jpg)

-008-scaled.jpg)

残念ながら、風が全く吹いていなかったので、凧を上げるには常に走り回らなければなりませんでしたが、子どもたちにしてみるとそれも楽しかったようです。

時間を忘れて校庭を駆け回っていました。

3年生の音楽の学習で、地域に伝わっている音楽(和太鼓)について学んでいます。

まずは4拍子の様々なリズムを自分たちで打ってみました。

体の芯に響く音に、子どもたちも興奮している様子でした。

その後、自分で「4拍子のリズム」を考えてみました。

いろいろなリズムが生まれ、友達同士でつなぎ合わせることで、新しい曲が誕生していました。

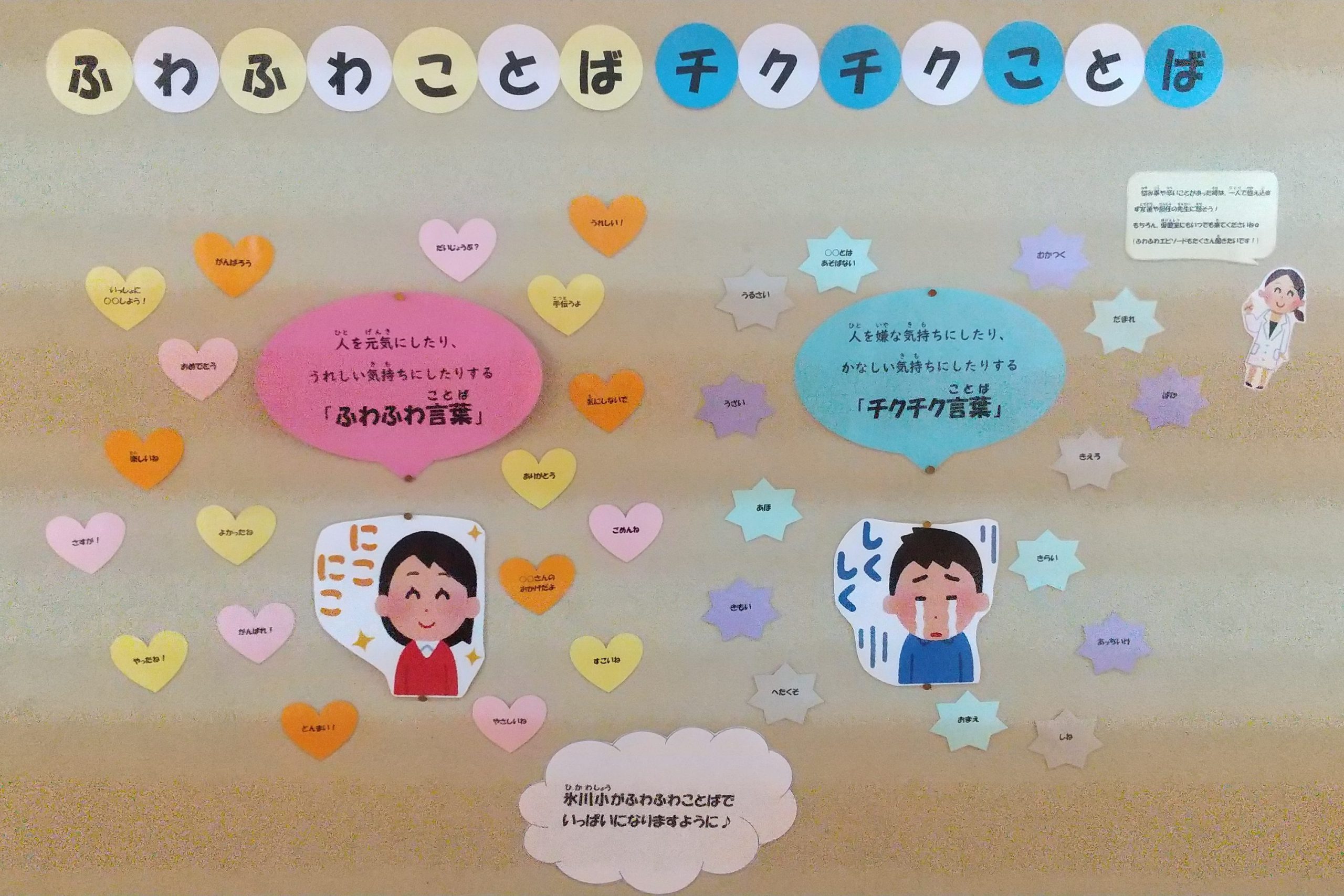

言葉には、心を温かくする「ふわふわ言葉」と、相手の心を傷つけてします「チクチク言葉」の2種類があります。

氷川小学校では「ふわふわ言葉」を増やしたいと考えて、それぞれどんな言葉があるのかを考え、具体的な表現で廊下に掲示しました。

クラスのみんなで掲示を見て、自分たちが発している言葉を振り返っていました。

2月は「ふれあい月間」になります。

自分が発している言葉が「ふわふわ言葉」になっているのか考えて、使っていけるとよいですね。

今週も、児童朝会からスタートしました。

校長先生から、「自分の役割を知って、その役割をやり切ろうと頑張ることで、集団にとっても、自分にとってもよいことがある。」 という講話がありました。

現在、学年ごとに長縄の記録を伸ばそうと練習に励んでいますが、スポーツの場面でも技術的なアドバイスをする人、心理的面をバックアップする人と役割を自覚して取り組む姿が見られます。

その役割を、一人一人が果たしていくことで記録も伸びてくることでしょう。

生活指導の先生から、2月の生活目標についてのお話がありました。

感染が急拡大している今、一人一人の役割は、自分の健康を自分で守ることです。

氷川小学校の全員が意識を高めて、しっかりと対策をしていきます。

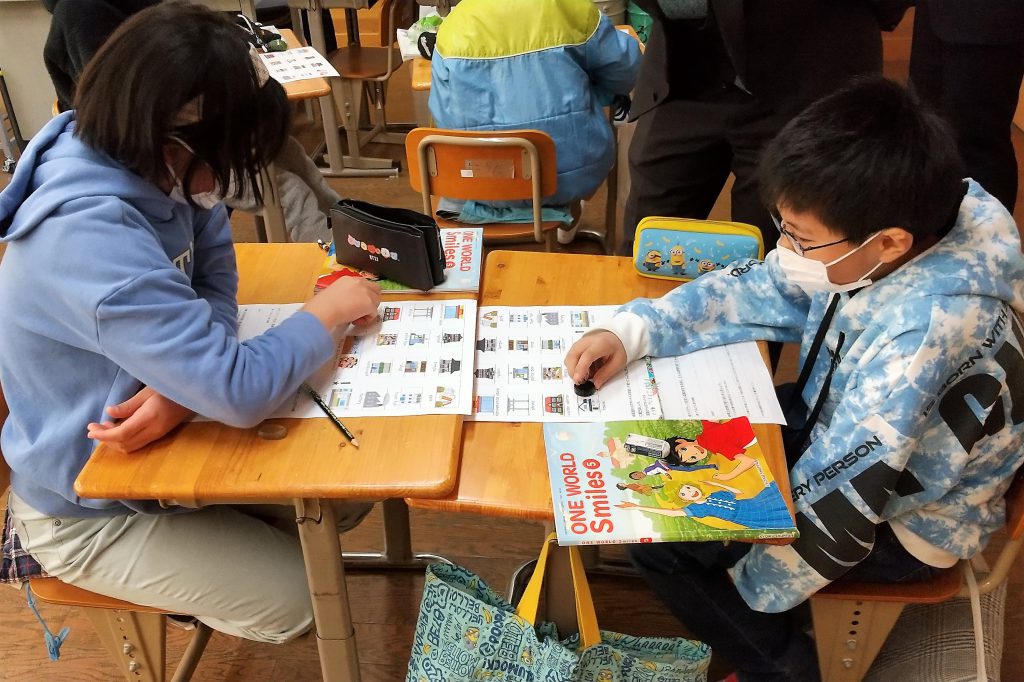

5年生の外国語科の学習で、英語で道案内をしています。

ペアになって架空の「氷川小学校周辺の地図」の上で、道案内をしました。

「Go straight」「Turn right」と話しながら、表現活動を楽しんでいました。

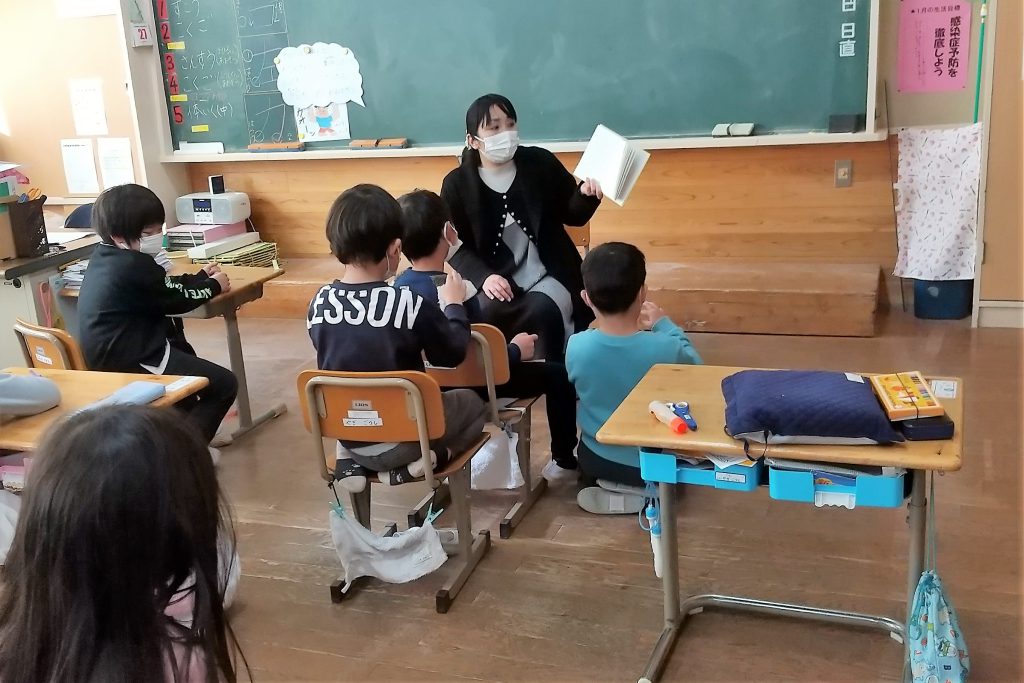

氷川小学校では、ボランティアの方が子どもたちに本の読み聞かせをしています。

担任の先生も本の読み聞かせをします。

特に低学年のうちに、読み聞かせを通してたくさんのよい本に出合えると、大きくなってからの読書習慣につながります。

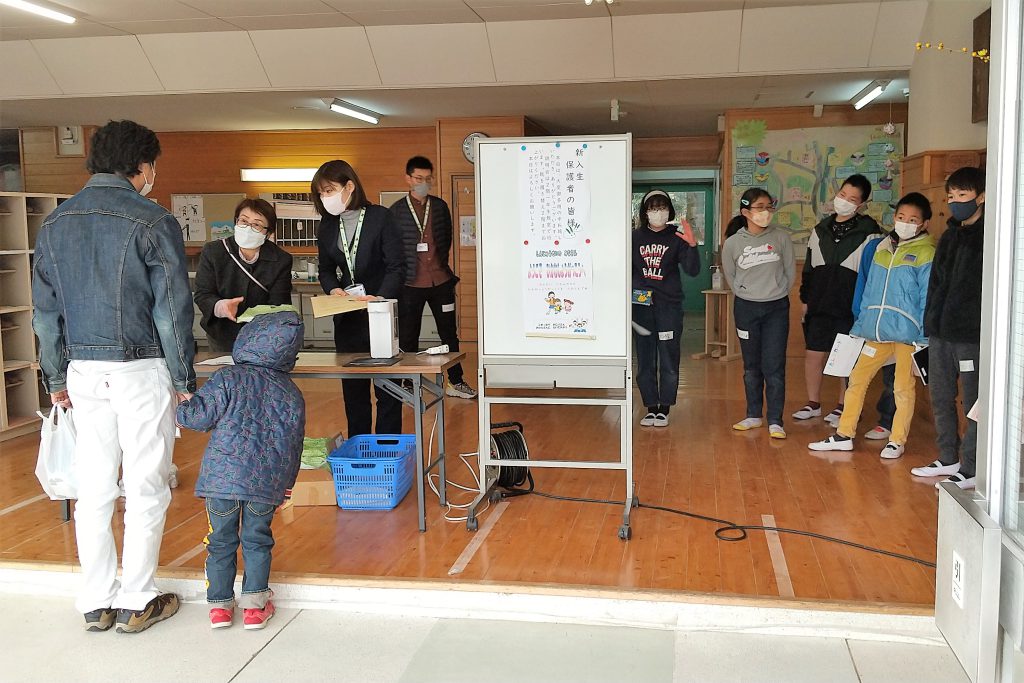

昨日、来年度入学する児童の保護者説明会を開催しました。

保護者説明会の間、入学予定の子どもたちは5年生(来年度の6年生)と、氷川小学校の体験入学会を行いました。

緊張している新入生に、リラックスしてもらおうと5年生は優しく声を掛けていました。

次期最高学年として、責任を果たそうと意欲的に取り組んでいました。

新型コロナウィルス感染症にの広がりに備えて、昨年度から学校内のオンライン環境を整えてきました。

最近では、柔軟かつ効果的な活用ができるようになってきています。

5年生は、自動車工場と繋がり、オンラインでの工場見学を行いました。

工場の担当者の方と直接工交流することができ、いくつか質問にも答えていただきました。

現場の声を聞くことができた、充実した学習が出来ました。

今後指導者が出勤できない状況になったときに、離れた場所からオンラインを活用して授業を行う方法を検討し、実証実験を行っています。

子どもは戸惑うであろうと予想していたのですが、落ち着いて学習に取り組んでいました。

発言する際には順番を守り、マイクの方に向かってゆっくりはっきり話していたので、学習が成立していました。

活用せずに済むことが一すむよいのですが、万が一のときに学びを止めないための準備を整えています。