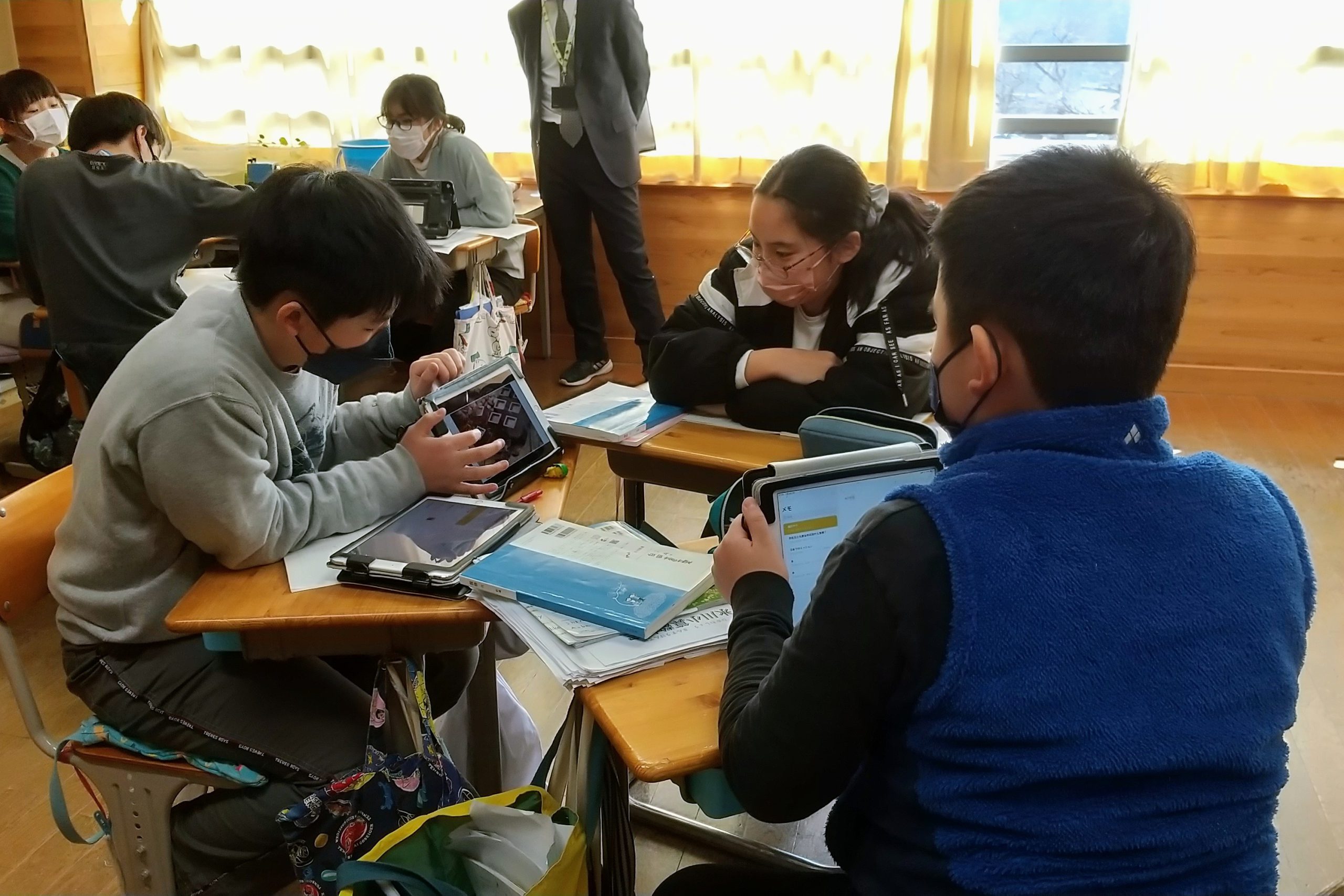

教室の中で学ぶことのよさは、仲間同士関わり合うことで、自分の考えを広げたり、深めたりすることができることが挙げられます。

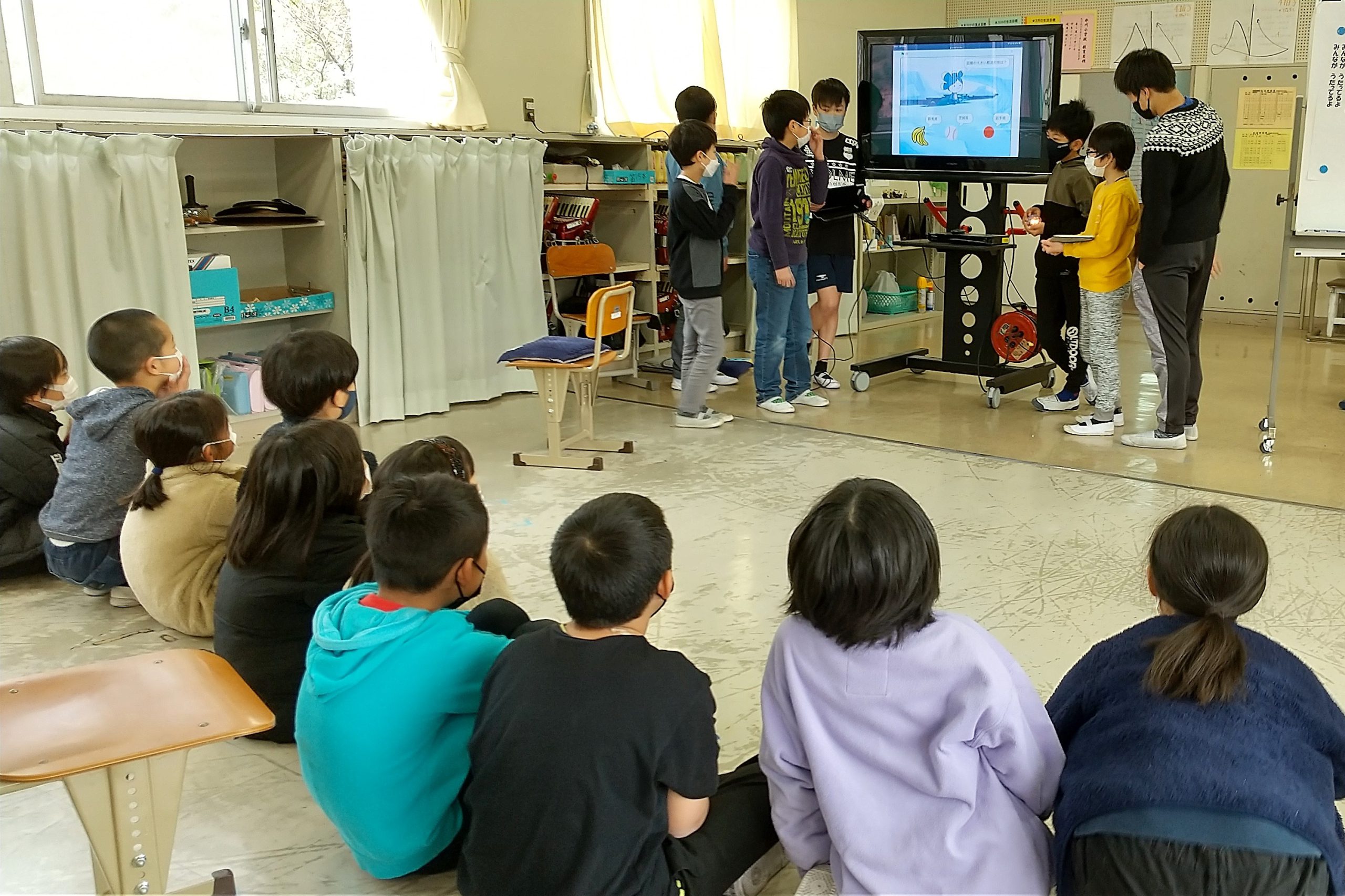

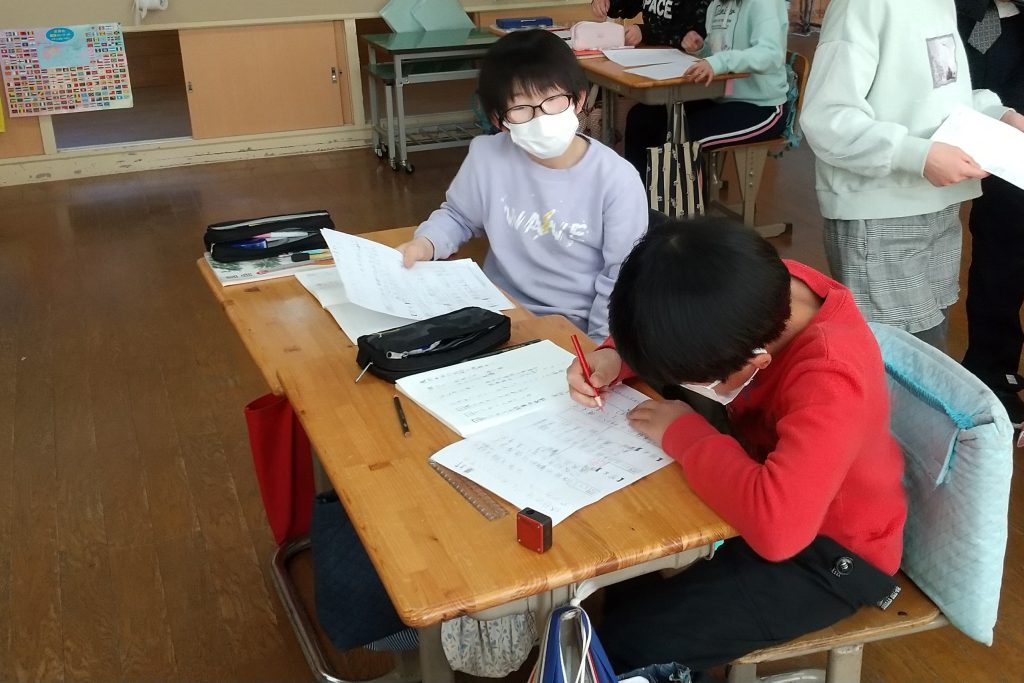

4年生は、国語の学習で友達にアンケートやインタビューをして、自分たちの生活の実態について考察し、意見にまとめる学習に取り組んでいます。

アンケートを分担して集約しながら、そこから分かることをお互いに交流する様子が見られました。

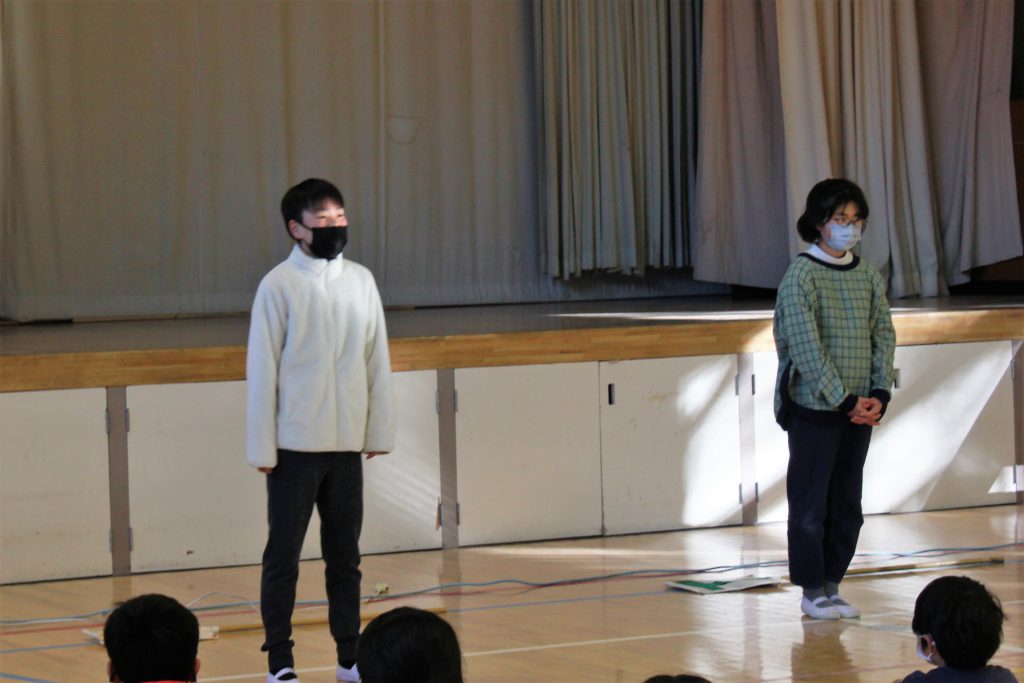

6年生は、以前にも紹介した「未来の自分についてのスピーチ」がだいぶでき上がってきています。

今日は小グループでリハーサルを行い、アドバイスし合いました。

6年生は指摘するポイントが適確で、アドバイスをもらった子も納得してスピーチを修正していました。