今日と明日、多目的室に今年度連合図工展や奥多摩展に出展する予定だったの図工作品を展示しています。

児童が一生懸命表現した作品を見ていただければ幸いです。

東京都で一番西(東経139°5′50″)にある小学校、東京で一番標高の高い(標高350m)場所に建つ小学校、東京で一番学区の広い(八王子市と同じくらい)小学校、それが奥多摩町立氷川小学校です。明治6年(1873年)開校で、令和5年(2023年)には創立150周年を迎えました。

今日と明日、多目的室に今年度連合図工展や奥多摩展に出展する予定だったの図工作品を展示しています。

児童が一生懸命表現した作品を見ていただければ幸いです。

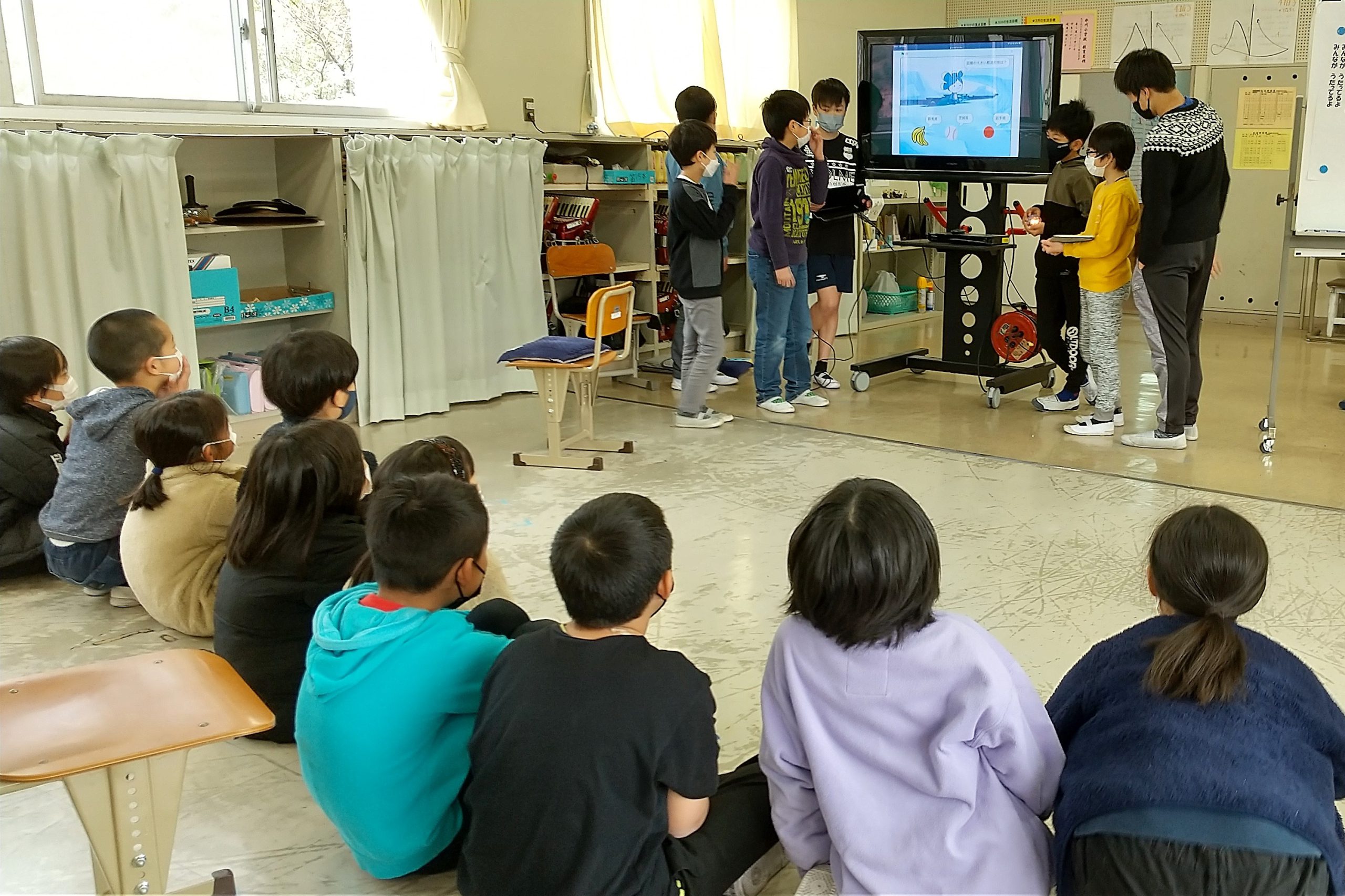

新代表委員と5年生が中心になって、6年生を送る会を実施しました。

初めに、今日の会の目的は、「1年間氷川小学校をリードしてきた6年生に、感謝の気持ちを伝えること」であると、新代表委員から伝えられました。

まずは、後期の縦割り班納めを行いました。

6年生が見守る中、5年生が話し合いをまとめました。

頑張っている5年生を目の当たりにして、6年生も安心しているようです。

続いて、全校児童でゲームをしました。

まずは「氷オニ」で、6年生対1~3年生と、6年生対4・5年生の2回行いました。

6年生は、初めの1~3年生を追いかける際には、楽しみながらもけがをさせないように気を付けながら走りました。

次の4・5年生との対決開始直前、6年生は何やら集まって作戦を立てました。

すると、あっという間に4・5年生を全員タッチしてしまいました。

あまりに早すぎて写真も間に合いませんでした。

6年生の対応力を、改めて感じさせました。

次のゲームは、ドッジボール

ゲームの後には、1~5年生がみんなで「ありがとうの花」の歌を歌い、縦割り班で作成した寄せ書きを手渡しました。

最後に6年生が今日のお礼に、「ジュピター」の合奏を披露しました。

演奏後6年生から、「来年も氷川小学校を、明るく、なかよく、楽しい学校にしてください。」というメッセージも送ってもらいました。

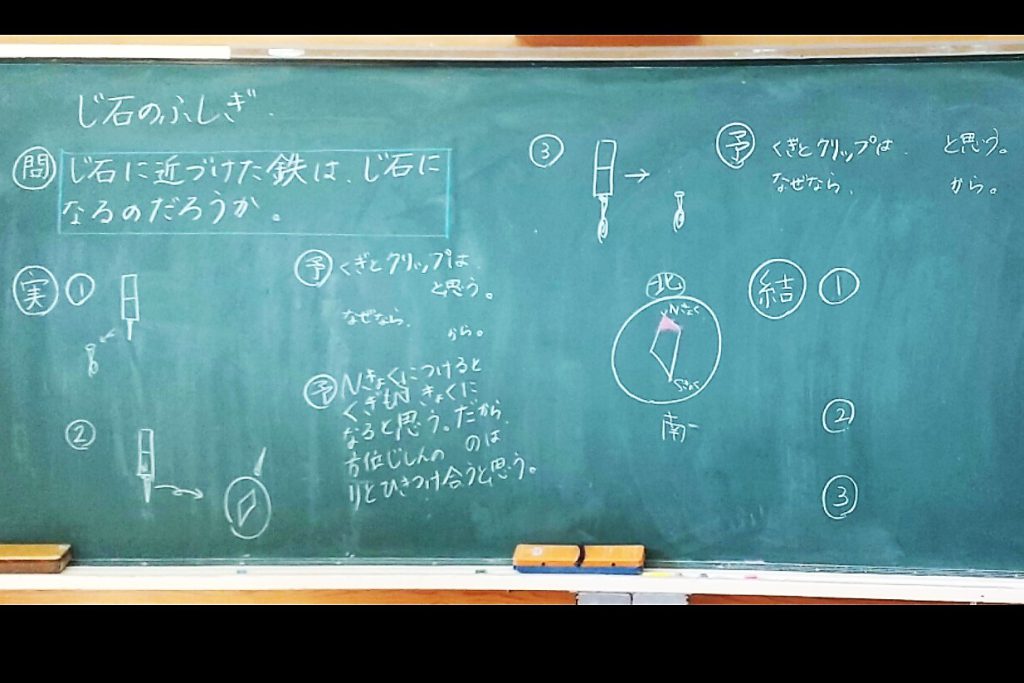

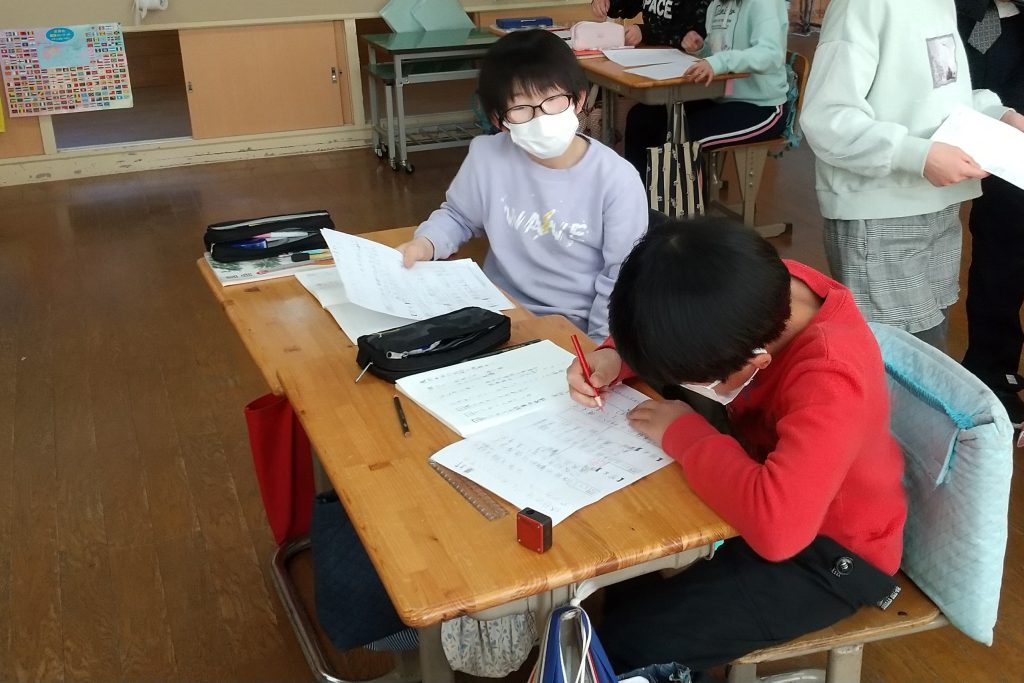

3年生理科の学習で磁石を使った実験に取り組んでいます。

同じ実験をしているはずなのですが、グループによって結果が変わっていました。

それはおかしい、ということでグループ同士で実験内容を比べて原因を追究していました。

1年生の体育

体育の準備や片付けを、自分たちで分担して取り組んでいます。

2年生まで、もう1か月を切りました。

4月からは上級生です。

助けてもらう側ではなく、助ける側の2年生になるためにも、一つ一つやるべきことに取り組んでいます。

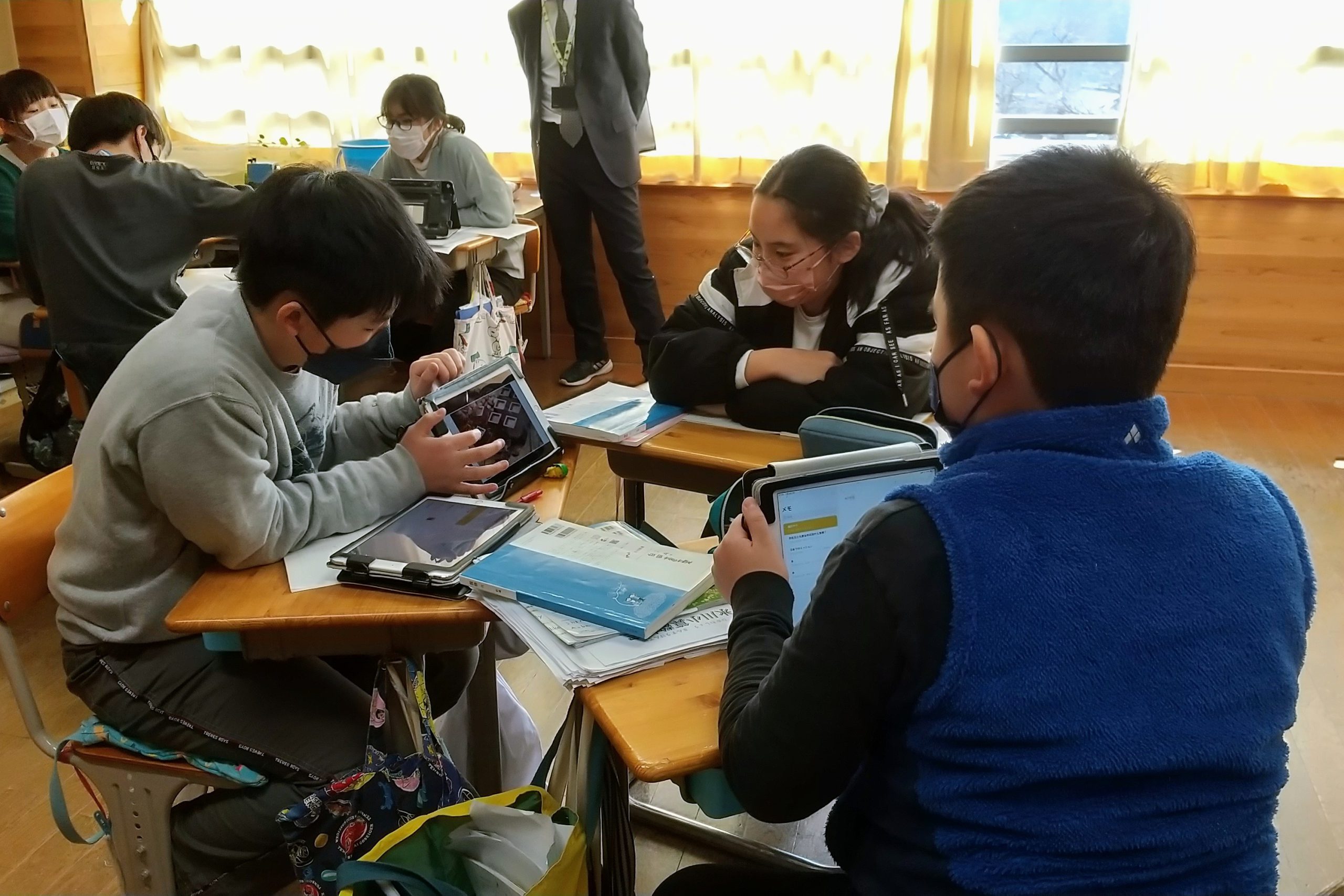

教室の中で学ぶことのよさは、仲間同士関わり合うことで、自分の考えを広げたり、深めたりすることができることが挙げられます。

4年生は、国語の学習で友達にアンケートやインタビューをして、自分たちの生活の実態について考察し、意見にまとめる学習に取り組んでいます。

アンケートを分担して集約しながら、そこから分かることをお互いに交流する様子が見られました。

6年生は、以前にも紹介した「未来の自分についてのスピーチ」がだいぶでき上がってきています。

今日は小グループでリハーサルを行い、アドバイスし合いました。

6年生は指摘するポイントが適確で、アドバイスをもらった子も納得してスピーチを修正していました。

3年生、国語の学習

氷川小学校の特色の中で、学校外の人に自慢できることを1つ選び、紹介するスピーチを考える学習に取り組んでいます。

今日は、自分が考えた自慢ポイントの、どのようなところが他の学校にはないところなのか考え、それをグループで話し合って自慢になる理由を2つに絞る活動に取り組んでいました。

一生懸命考えたことから、目的に沿って理由を絞ることが難しいようで、グループの話し合いが熱を帯びていました。

本日のクラブ活動は、来年度からクラブ活動に参加する3年生が体験を行いました。

3年生は、前半に全員で一通りのクラブを見学し、後半に興味のあるクラブ活動に参加しました。

上級生が丁寧にやり方を教えてあげていたので、楽しそうに活動に取り組んでいました。

「どのクラブも楽しかったので、来年度どこに入るか迷ってしまった。」と言う声も聞かれました。

5年国語の学習

言葉に関することをテーマに、自分の考えを提案するスピーチに取り組んでいます。

提案にあたっては説得力をもたせるために、客観的なデータを根拠として示すようにしています。

自分で考えて学校内でアンケートを取ったり、教職員にアンケートを取ったりして、データ集めに工夫をこらしていました。

今日のリハーサル終了後にお互いに評価をし、スピーチの内容をよりよいものにできるようにアドバイスし合いました。

2年生の図工

折り紙を折ってハサミで模様を切り込み、開いてできる模様をたくさん作成しました。

「どんな形が、自分にとって”すてき”なのかを決めて、工夫して作り出そう」をテーマに、それぞれ楽しみながらハサミを操作していました。

できあがった形を見て、「模様が動物みたいになってすてき。」「細かい四角をたくさん集められてすてきになった。」「空いている部分にも模様が入ると、もっとすてきになった。」と言って、自分なりの”すてき”を形にしていきました。

3年生4年生合同体育

ポートボールの試合に取り組んでいます。

試合を見ていて感心させられたのは、全員が積極的にプレーに参加していることでした。

スペースに走り込む。

声を出してボールを呼ぶ。

チャンスと判断したらすぐにシュートを打つ。

ピンチのときには走って自陣に戻る。

ボール型ゲームをする上で大切な動き方や働きかけ方を、全員が意識しながら取り組んでいました。